Cinéfagos

Anhell69, de Theo Montoya

Cine trans del no futuro

Oswaldo Osorio

Medellín es una ciudad tanática, al menos en lo que respecta a su cine. El discurso oficialista y el querer ser de sus habitantes puede hablar de la “Ciudad de la eterna primavera” o de la “Tacita de plata”, pero el cine, y el arte en general, no se conforman con ese optimismo bobalicón y, generalmente, buscan mirar sus problemas de violencia con sentido crítico, o al menos catártico. Esa idea del No futuro, asociada a la violencia y que fue implantada por Rodrigo D, en esta película de Theo Montoya da una vuelta de tuerca y se hace extensiva al presente y a la comunidad cuir, y lo hace de una forma tan original como desoladora.

El mismo director la define como una película híbrida, o trans, por hacer un juego de sentidos entre la naturaleza de sus personajes y la combinatoria de recursos narrativos, los cuales oscilan entre el documental, la ficción y el cine ensayo. También es una historia distópica y una película autorreferencial, así como meta cine. Y tal vez su principal virtud se encuentra en la capacidad de crear una obra orgánica y con una identidad única a partir de todos estos tonos y elementos.

Una voz en off guía el relato y lo conecta todo a partir de la lógica de un discurso ensayístico donde las reflexiones sobre la marginalidad, la violencia de la ciudad y la reconstrucción de una película fallida, se combinan con el personal punto de vista del director, quien además está en el centro de la imagen en tanto recorre la ciudad en un ataúd que viaja en un carro mortuorio conducido por el cineasta Víctor Gaviria. De manera que en ese carro viajan el No futuro del pasado y del presente, porque la presencia de Gaviria opera como un manifiesto homenaje de admiración a su cine, pero también como el punto de partida de esa panorámica de violencia, marginalidad y muerte que propone la narración.

Pero si hace más de tres décadas este No futuro estaba representado en el nihilismo punk y en la vida violenta y delincuencial de unos jóvenes de esa otra ciudad sin oportunidades, en Anhell69 nos encontramos con unos milenials cosmopolitas que viven su propia marginalidad, ya sea por su vinculación con las drogas, su visión pesimista o pasotista del futuro o incluso por su alienación con las redes sociales. Habrá quién se pregunte por la relación de su orientación de género con esta actitud, pero es evidente que a la película no le interesa hacer un especial énfasis en esto. Es posible que el de hecho de pertenecer a la comunidad cuir solo obedezca a la eventualidad de que son amigos de este director y que ese No futuro, ahora de una clase media digitalizada, sea algo generalizado en un amplio sector de la juventud.

Y es que más que un rigor antropológico o histórico, esta destellante pieza busca crear una poética oscura y disruptiva, un amargo lamento que termina en grito por vía de esas imágenes sugerentes y llenas de potencia, así como por el testimonio que tiene la fuerza de unas declaraciones enriquecidas por esa doble faz de, por un lado, aquellas crudas y sin afeites obtenidas en un casting, y por el otro, esas que se hicieron para la película, que tienen algo de performativo.

Theo Montoya siempre ha sido un disidente con su trabajo, desde sus aguerridos y punketos videos con su colectivo Desvío Visual, hasta el corto Son of Sodom (2020), que es la simiente de este largo. La inclusión del estallido social del 2021 en su relato es un indicio de ello, así como ese concepto de espectrofilia (la vinculación afectiva y sexual con fantasmas en una distópica Medellín), el cual funge como elocuente metáfora para esa generación que retrata y que viaja contradictoriamente al filo de la muerte, del No futuro, del hedonismo y de las ganas de comerse el mundo.

De manera que esta es otra película sobre Medellín hecha de marginalidad, violencia y realismo, con tantas cosas en común con las que le preceden, pero, al mismo tiempo, tan diferente a todas ellas. Es el hechicero del siglo XXI que le cambió el orden a los ingredientes, les sumó otros y creó una nueva pócima, igual de amarga y verdadera, pero tal vez con unos efectos que tal vez nos permitirán ver este mundo y esta ciudad de otra forma.

- Details

- Hits: 2337

El rojo más puro, de Yira Plaza O'Byrne

Tres líneas vitales

Oswaldo Osorio

El cine colombiano se está volviendo experto en hablar de la violencia del país. Pero ya no solo se limita a contarla en una trama, a usarla como excusa para un argumento o exponerla a manera de denuncia. Ahora es posible también la reflexión, el análisis y hasta la duda, porque cada vez sofistica más su discurso y enriquece sus recursos para abordar este tema que, contrario a lo que suele creerse, no es tan preponderante en nuestra cinematografía. Eso ocurre con este documental, el cual propone una revisión atenta y reflexiva a la violencia y circunstancias políticas de Colombia, y lo hace con un elocuente equilibrio entre la mirada en primer plano y en plano general.

Estas nuevas maneras de ver la violencia pasan por una tendencia que se ha hecho fuerte en el cine nacional de la última década: el documental autorreferencial o las “alteropoéticas del yo”, como las nombra David Jurado en un reciente libro. Aunque en realidad, hay que insistir, de esa treintena de títulos que se pueden identificar con este tipo de narrativa, solo algunos tienen que ver con la violencia, entre los que es importante mencionar los dos documentales de Daniela Abad (Carta a una sombra, The Smiling Lombana), Pizarro (Simón Hernández), Ciro y yo (Miguel Salazar), Pirotecnia (Federico Atehortúa) y Del otro lado (Iván Guarnizo).

El rojo más puro llega a sumarse a esta ya dominada (y hasta dominante) tendencia, pues el relato en primera persona de la directora hablando sobre su padre es la esencia de su premisa y de su relato. La vida de un líder sindical que desde hace décadas ha padecido amenazas, el exilio, atentados y el exterminio de sus compañeros de la Unión Patriótica, necesariamente afectó la vida de su hija, y por eso son tan pertinentes ese punto de vista y formas narrativas que propone Yira Plaza en esta película, pues no solo es alguien a quien directamente afectó la violencia del país, sino que alcanzó a tener una consciencia de ella tanto vivencial como ideológica, una consciencia que es la fuente que origina su narración y el tipo de discurso que desarrolla.

Este discurso toma muchas formas, puede ser expositivo, reflexivo, intimista, nostálgico, cuestionador, de impotencia y hasta dubitativo. Todo este arco de emociones y posibilidades lo consigue gracias a ese punto de vista privilegiado y a la decisión de contar una historia con esas dos líneas vitales entrelazadas, la de su padre y la del país (que son tres si se tiene en cuenta la de su directora). De ahí que sea posible ver a un hombre llorando en su habitación por asuntos derivados de su condición política, así como la panorámica de una sociedad en permanente estado de choque, donde la mirada está del lado de las víctimas y sus luchas, pero no es una mirada simplista o sensiblera, sino que hay en ella la serenidad de quien ha estado cerca de un problema y lo trata de entender, para luego transmitir ese entendimiento a través del lenguaje, en este caso el del cine.

Además, para dar cuenta de esas dos líneas vitales, recurrir al archivo era fundamental. Desde las fotografías familiares pegadas en una pared y sometidas al escrutinio de la memoria y la interpretación, hasta esas otras que tanto hemos visto en los recuentos de esta historia de violencia, pero que aquí potencian su sentido por obra del montaje, el cual las confronta con la imagen de un hombre que representa a miles, así como de una voz en off que las expande dándoles contexto y prestándoles las propias emociones y reflexiones.

“El mundo merece cambiar”, dice la frase que acompaña el título de esta película. Y cuando empiezan los créditos finales, uno se da cuenta de que ese cambio es posible por el compromiso de hombres como su protagonista. También es posible por esa consciencia política y social de las nuevas generaciones, que aunque tengan diferencias –las formas de lucha, por ejemplo– el espíritu y objetivo es el mismo. Eso es lo que une a Yira Plaza y a su padre, y eso es lo que hace de esta película una obra tan sólida y coherente.

- Details

- Hits: 1495

Asteroid City, de Wes Anderson

La fugaz colorida estela

Oswaldo Osorio

Manierista y híspter son dos conceptos que bien pueden describir el cine de Wes Anderson. El primero, por su refinamiento visual que raya con lo artificioso, por su particular uso del color, la estilización en casi todos los niveles y el virtuosismo aplicando la técnica cinematográfica. El segundo, por el carácter intelectual en la elaboración de su cine, sin ser necesariamente profundo, por su tendencia hacia lo alternativo y su predilección por asuntos como lo vintage, lo ecológico y lo independiente. Y no estoy usando estos términos de manera peyorativa o desdeñosa, pero sí es posible ver en ellos, sobre todo en el primero, la razón de las probables limitaciones de su cine.

Esto se puede ver especialmente después de Moonrise Kingdom (2012), aunque en esta última película sube aún más la apuesta en ambos sentidos y, además, presenta su relato más insólito, menos realista (por vía de la ciencia ficción) e incluso juega con la metaficción, contando su historia en tres niveles narrativos y diegéticos distintos: televisivo, teatral y cinematográfico. El problema con este juego es que se pasa de complejo a complicado y uno termina preguntándose por la necesidad de haberlo hecho.

El filme trata sobre un grupo de jóvenes prodigio que llegan con sus padres a una pequeña ciudad en medio del desierto donde hay un observatorio astronómico. Como siempre, es menos la trama que cuenta que su interés por elaborar un universo con sus propias reglas y su preciso funcionamiento. También se concentra en las relaciones entre su coro de personajes, lo cual no quiere decir que haya una construcción demasiado compleja, todo lo contrario, se trata de seres más bien monolíticos, porque apenas si están trazados con unos pocos pero muy enfáticos rasgos. Son como bellos y coloridos personajes de lego que apenas si gesticulan y establecen una casi mecánica o hasta monótona interrelación con los demás.

Por eso, las emociones y sentimientos en esta película (como en otras) parecen más rótulos, pegados con un colorido papel en la frente de cada personaje, antes que esas elaboraciones propias del cine que nos pueden tocar hasta en lo más profundo del ser. Pero el cine de Anderson no nos toca de esa manera (tal vez solo en Rushmore, 1998, y en algunos momentos de Los excéntricos Tenembauns, 2001), sino que lo hace estéticamente. En este sentido, nadie puede negar que estamos ante uno de los directores más originales y mejor dotados de este siglo, en buena parte por las características manieristas mencionadas al inicio.

Y no es que sea solo un cine bonito, preciosista o decorativo, porque la construcción de su puesta en escena y las asociaciones visuales en algunas ocasiones pueden tener la fuerza y hondura del mejor de los diálogos o del personaje más complejo, pero eso ocurre solo esporádicamente, o tal vez contemplando en retrospectiva toda la experiencia estética que implica ver una de sus películas, en especial de la que se ocupa este texto.

En esta cinta, así como ocurrió en La crónica francesa (2021), se multiplican los temas de los que habla: El amor y el desamor, las relaciones familiares, el duelo, la perspectiva infantil, la incómoda paternidad, la relación con el conocimiento, la ética frente a cualquier oficio, la soledad, la vida extraterrestre, el teatro, las dificultades de la creación artística y hasta el significado de la vida, además de otros micro temas. Pero si bien se puede referir a esto de manera inteligente y con mucho ingenio (especialmente visual), así como con un humor muy sofisticado, naturalmente no lo puede hacer de forma sólida y extendida. De todo ello apenas quedan unas ideas brillantes y fugaces, una estela colorida en ese bello cielo azul que es la pantalla.

Wes Anderson parece un director que se ha concentrado en esos gestos y elementos que sus seguidores le han celebrado, en ese pequeño pero creciente mito estético que ha forjado en torno a él tanto la crítica menos escéptica como sus fanáticos en internet. Eso sin duda lo convierte en uno de los autores más identificables y únicos del cine entero, pero también en un director demasiado específico y con la limitante de que tiene más fuerza lo que muestra que lo que dice, lo cual, como experiencia estética, es muy encomiable, pero tal vez no tanto como la experiencia emocional y trascendental que puede llegar a ser el cine.

- Details

- Hits: 1711

Realismo lírico en el cine de Medellín

Oswaldo Osorio

El cine de Medellín históricamente y en el imaginario colectivo ha estado definido por la realidad. Tanto es que, de ese manojo de largometrajes de ficción hechos en la ciudad, que no llegan ni a la treintena, todos están anclados en la realidad, y en la mayoría de los casos esa realidad es problemática y conflictiva. Bajo el Cielo Antioqueño (Arturo Acevedo, 1924) es casi un documental sobre (y con la participación de) la alta sociedad medellinense; Enoc Roldán filmó dos biopics (de la Madre Laura y Marco Fidel Suárez) y relató el final pasado por agua del viejo Peñol; mientras que El tren de los pioneros (Leonel Gallego, 1986) es otro biopic, sobre Francisco Cisneros; y bueno, luego llega Víctor Gaviria con Rodrigo D (1990) a plantar el frondoso árbol de lo que bien podría llamarse la Escuela realista antioqueña.

Lo paradójico es que el mismo Gaviria desde muy temprano ha incluido códigos narrativos y elementos no realistas en su obra. Esa es la premisa de este texto, que buena parte del cine de Medellín, visto en retrospectiva, hace dudar de su supuesta “pureza” realista. Así que, para dirimir esta paradoja, hay que comenzar por decir que el realismo en el cine, según Eduardo Russo, hace referencia a dos aspectos: el primero, es el que se ofrece a los sentidos, es decir, qué tanto lo que hay en la pantalla se parece a la realidad por vía de los medios cinematográficos (imagen en movimiento, sonido, color, etc.); y el segundo, son las distintas maneras de representarlo y narrarlo, por eso hay diferentes tipos (neorralismo, realismo poético, realismo mágico, hiperrealismo, etc.).

El que me interesa aquí es el segundo aspecto, pero no tanto para adscribir estas películas de Medellín a unos realismos históricos, sino más bien para identificar y contrastar algunos de los recursos de tales movimientos en el cine de la ciudad, un cine que se ha pensado siempre más cercano a la herencia neorrealista, y aunque es sabido que Rodrigo D es un homenaje a Umberto D (Vittorio De Sica, 1952), también es bueno recordar que hasta el mismo Rossellini, en Milagro en Milán (1951), se dio la licencia poética de enviar volando hacia un mejor hogar a sus infortunados protagonistas.

Así que por más violencia, marginalidad, actores naturales y cotidianidad de los barrios y las calles de Medellín que haya en estos filmes, son materiales que no están exentos de convivir con seres espectrales, simbolismos, universos poéticos, imágenes líricas o tratamientos estéticos llenos de estilización. Víctor Gaviria empieza –otra vez– incluyendo una suerte de fantasmas en dos cortos suyos muy ligados, por supuesto, al realismo. En El vagón rojo (1981) inserta a tres pasajeras del tren, muertas hace décadas, en un prosaico y sencillo relato sobre unos niños que se escapan del colegio. Así mismo, en El paseo (1992) unos “pistolocos” muertos deambulan como en una especie de purgatorio por el cerro El Volador donde se encuentra la pareja protagónica. De la misma forma, tanto Rodrigo D como La vendedora de rosas (1998), ambas fotografiadas por Rodrigo Lalinde, son realistas en sus personajes, temas y universo, pero cuidadosamente concebidas visualmente. La composición, el color y la luz en estas películas definen una imagen que, sin ser estetizante, sí tienen una estilización muy alejada del realismo sin afeites y con esa imagen casi en bruto de las películas neorrealistas, por ejemplo. Igualmente, esa doble versión del asesinato final en la primera película y los alucinados delirios de Mónica con su abuela en la segunda, toman distancia del realismo con toda esa carga de lirismo, alegoría y simbolismo.

Lo mismo podría decirse del melancólico blanco y negro de Los Nadie (2016), un recurso fotográfico que está menos asociado con la realidad que con una decisión estética proclive a definir subjetiva y expresivamente sus universos. Igualmente, en Los días de la ballena (Catalina Arroyave, 2019), que tiene tantos elementos comunes con el filme de Mesa (el punto de vista generacional, el arte callejero o el cambio de actitud de los jóvenes de Medellín frente su futuro y su entorno), el giro no realista va por cuenta del cetáceo varado en distintas partes de la ciudad, una gran metáfora que la directora siembra en el centro de su película con su significado propio, pero con la posibilidad de múltiples lecturas por parte de los espectadores.

De otro lado, hay dos filmes extrañamente unidos por un código visual y dramatúrgico muy afín: Mambo Cool (2013) y Los conductos (2021). La razón es tal vez que sus directores no se formaron audiovisualmente en el contexto de la ciudad, pues el del primero, Chris Gude, es estadounidense, y Camilo Restrepo, si bien es de aquí, desde muy joven vive en París. Ambas películas dan cuenta de unos ambientes y personajes de marginalidad y violencia de la ciudad, pero sin el ritmo o el tono de una narración realista típica, tanto en el montaje como en esa espontaneidad y soltura del lenguaje. Hay más bien en ellas un cierto distanciamiento en la puesta en escena y una narración que parece más buscar el ensamble de unos retablos visuales y (anti)dramáticos que la convencional continuidad de un argumento guiado por una trama. Fotográficamente son también alegóricas y atmosféricas. En sus imágenes está presente una realidad sucia y hasta ruda, sin duda, pero estetizada y mediada por una mirada analítica.

Y llego a Laura Mora, quien motivó esta reflexión a raíz de su película Los reyes del mundo (2022), en la que esa tensión entre elementos realistas y líricos se hace más patente, al punto de definir el talante general del relato. Ya en su anterior filme, Matar a Jesús (2018), está presente tal mixtura. Aunque se impone el realismo, tanto en el tema y los personajes como en el tratamiento, la concepción de muchas de sus imágenes toma distancia de él, así como en esa escena clave en la que la pareja protagónica tiene una conexión en medio de una celebración de barrio, ahí la directora apela a un tono diferente, a un momento en que el tiempo y el espacio son regidos por otras leyes y donde el conjunto de los recursos usados transportan al espectador a una poética cargada de fuerza emotiva y simbólica.

Ahora, con Los reyes del mundo, desde la primera imagen, con ese caballo que luego encontraremos varias veces como un alegórico motivo, ya nos advierte que no debemos engañarnos por la naturaleza marginal de los jóvenes protagonistas y con esa violencia que los ronda como una mala sombra, porque los códigos de su relato y los universos que construye no son realistas y tienen diversas naturalezas: poéticas idealistas y de ensoñación, metáforas reflexivas, realidades espectrales que coexisten con la vida de los personajes y una cuidada fotografía y coreografía en la puesta en escena que siempre están encapsulando la narración en momentos de mayor o menor lirismo.

El ánimo de esta reflexión no es poner en cuestión la prevalencia del realismo en el cine de Medellín, porque eso está fuera de discusión, pues el realismo está presente en todas y cada una de las películas producidas en esta ciudad, pero es importante hacer notar que aproximadamente un tercio de esos filmes conciben fugas hacia otros códigos narrativos y, lo más importante, saben hacerlos conciliar, conceptual y visualmente, con el entorno realista de cada relato. En el país del realismo mágico y del gótico tropical, no podía ser extraño ni difícil conseguir esas combinaciones entre componentes aparentemente opuestos. Estos largometrajes antioqueños así lo demuestran (aunque en el corto es un fenómeno menos frecuente) y se conectan con otros filmes nacionales que han hecho lo propio, como por ejemplo, Carne de tu carne, Pisingaña, El Colombian Dream, Yo soy otro, Retratos en un mar de mentiras, Todos tus muertos, Monos, Los silencios o La Jauría.

Y es que tal vez está en la naturaleza de los colombianos, en este caso de los cineastas, enfrentar las azarosas realidades de las que les toca hablar –que en Medellín siempre han sido aciagas– con los recursos que el arte les permite para proponer otras operaciones que trasciendan el relato escueto, y así una película pueda propiciar experiencias como la evocación, la catarsis, la asociación, la sublimación, entre muchas otras.

Publicado en la Revista Cronopio, No. 97 en enero de 2023.

- Details

- Hits: 1663

Topos, de Carlos Zapata

Ratas de alcantarilla (por dos)

Oswaldo Osorio

Los niños de la calle ha sido uno de los grandes y constantes motivos del cine latinoamericano. Desde Los olvidados (Buñuel, 1950), pasando por Crónica de un niño solo (Favio, 1965) y Gamín (Durán, 1977), hasta Pixote (Babenco, 1981) y La vendedora de rosas (Gaviria, 1998), casi cada cinematografía de la región tiene su buen puñado de cine con este adverso y delicado tema. Adverso porque las condiciones materiales y afectivas de estos niños nunca dan para relatos felices, y delicado porque siempre habrá el riesgo de caer en los territorios de la pornomiseria o de la mirada lastimera y condescendiente.

En casi todos estos relatos, por supuesto, la aproximación realista se impone, pero suele haber, en mucho o poco, gestos de fantasía y delirio, dada la naturaleza de los personajes. En esta película de Carlos Zapata, a quien ya se le reconoce un estilo intenso e irreverente (algo punketo incluso) por sus películas Pequeños vagos (2012) y Las tetas de mi madre (2015), esa fantasía y delirio están en el centro de su propuesta para hablar de los niños de las alcantarillas de Bogotá. (...)

LEA CRÍTICA DE ESTA PELÍCULA Y ENCUENTRE EL LINK DE VISUALIZACIÓN DE LAS DOS VERSIONES EN:

https://canaguaro.cinefagos.net/n08/topos-de-carlos-zapata/

- Details

- Hits: 2192

Cristina, de Hans Fresen

El vínculo absoluto

Oswaldo Osorio

El mundo se divide en dos: quienes tienen hijos y quienes no. Esta relación de conexión y dependencia puede determinar muchas cosas en la vida y concepción del mundo de cada persona. Ver esta película también depende de esa condición, pues para quienes son padres, puede ser la constatación de una conocida dinámica vital que supo ser captada con elocuencia en la pantalla, y para quienes no, la revelación de un secreto mundo que se desarrolla a partir de infinidad de gestos y matices que solo tienen sentido para dos seres que comparten ese invisible y potente vínculo.

Esta es una película sobre ese vínculo, el cual también está cruzado por las relaciones que la madre del niño, Cristina, tiene con los hombres que pasan por su vida, empezando por la inestable relación con el padre de su hijo. Ellos entran y salen tocando e impregnando de distintas formas el medioambiente afectivo de esa mini familia, pero la prioridad de ella y del relato es siempre esa coreografía de la cotidianidad entre madre e hijo, como si el cordón umbilical nunca se hubiera cortado, o mejor dicho, la cámara pone en evidencia que aún existe esa visceral línea de conexión, aunque ya no sea física.

Justo eso es lo revelador de esta película, al menos para quienes no conocemos esa experiencia, lo cual no solo es para aquellos que no tienen hijos sino también para muchísimos hombres, aunque sean padres. Se trata de una relación casi codependiente, que a veces puede parecer una imposición para la madre, aunque esa es una idea que termina disipándose con la avalancha de momentos de gozo y plenitud que pueden experimentar juntos. Incluso en las situaciones más desesperadas y dramáticas, como cuando no se sabe dónde está el niño, ese vínculo se potencia al nivel de lo absoluto… no puede existir la vida estando la una sin el otro, y viceversa.

La gran virtud de Cristina, entonces, es la facilidad y desenvoltura con que nos da a entender todo esto. Y no es que sea una película fácil, todo lo contrario, pues está compuesta por muy pocos elementos (una madre y su hijo con algunos hombres orbitando en torno a ellos) y unas acciones reiterativas. Y aun así, resulta un relato que, cuando uno logra conectar con su íntimo micro cosmos, parece una emotiva aventura elaborada con trozos de vida y con el sentimiento humano más fuerte que pueda existir. El director y su co-guionista, Rossana Montoya, la misma que interpreta a Cristina, supieron conferir a esta narración la intensidad y el ritmo necesarios para construir una historia a la que le importa menos un argumento fuerte que poner en juego todas estas ideas, emociones, conexiones y sentimientos.

Me resulta difícil pensar en otra película que hable de esto mismo con tal concentración y locuacidad. Aunque historias de relaciones entre madres e hijos pequeños puede haber muchas, se me ocurre que el elemento diferenciador es que el asunto económico y el del tiempo no son condicionantes de la vida de Cristina para relacionarse con su hijo, y eso saca de la ecuación muchos conflictos propios de películas con el mismo tema, conflictos que deben solucionarse de manera práctica y con acciones: dejar el trabajo o conseguir uno, negociar tiempo o dinero con el padre, buscar ayuda, incluso abandonar. Pero en este relato es ese vínculo y su cotidianidad el centro de todo, de ahí lo reveladora.

Lograr esta intensidad y concentración es el resultado de muchos factores, pero quiero resaltar dos: el primero, que Rossana Montoya es co-guionista, protagonista, madre del niño que actúa (¡porque lo hace!) y pareja del director. Esto posibilitó un trabajo orgánico y consecuente entre los tres y así fue como se logró esa impresionante compenetración, en la puesta en escena, entre los dos personajes y la cámara, que es el segundo factor. Porque resulta admirable la manera como la cámara registra y está siempre atenta y dúctil ante lo que ya llamé coreografía cotidiana de esta relación filial. Solo así fue posible dar cuenta de esa intimidad y del exclusivo lenguaje que construyeron entre los dos y que cada día aumentaba su léxico de gestos y su gramática afectiva.

Esta película es una pequeña joya, pequeña por su economía de recursos y su modesta producción, pero es que no necesitaba más. Una joya de la puesta en escena, del registro fotográfico, de la construcción de un universo privado y de su elocuencia con el tema.

- Details

- Hits: 2047

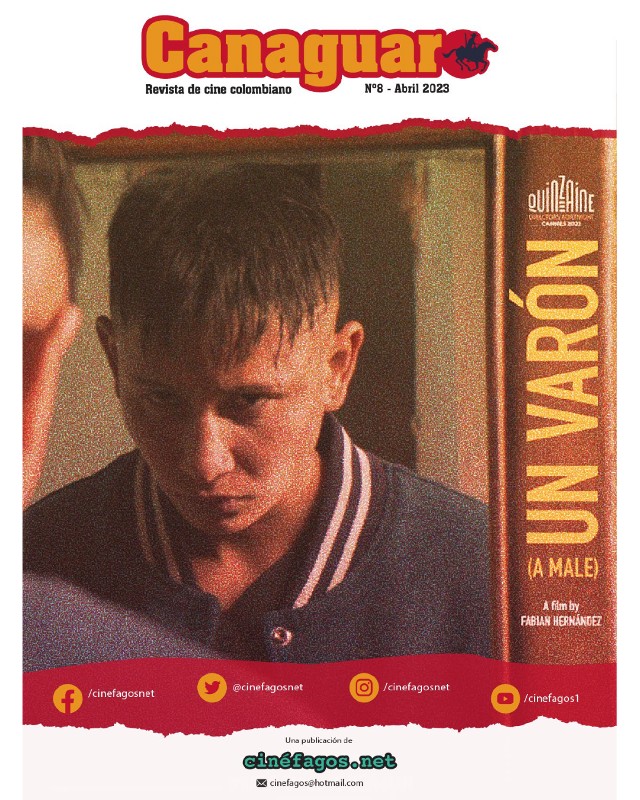

CANAGUARO No. 8

Revista de cine colombiano

La edición número 8 de la Revista de cine colombiano CANAGUARO, editada por Cinéfagos.net ya está publicada y se contiene críticas de las películas Un varón, Alis, Mudos testigos, Lo peor hasta el momento, Camilo Torres: El amor eficaz, Anhell69, entre otras. También entrevistas a la Rata Carvajal, Jorónimo Atehortúa y Fabián Ramírez, así como artículos sobre festivales, directores y diversos temas relacionados con el cine nacional.

Está en versión web y para descarga en PDF.

https://canaguaro.cinefagos.net/

https://canaguaro.cinefagos.net/n08/

- Details

- Hits: 1045

Un varón, de Fabián Hernández

Los hombres sí lloran

Oswaldo Osorio

“Hable como un hombre”, “Sea macho” o “Pórtese como un varón” fueron frases que uno escuchó cotidianamente en su entorno mientras crecía. Aún en estos tiempos en que hay una mayor consciencia entre cierta parte de la población, los medios y la institucionalidad por cuestionar la masculinidad tradicional, el machismo y las imposiciones del heteropatriarcado, persisten estas y otras expresiones en la vida diaria, sobre todo en contextos donde están más erosionadas o de plano no existen estructuras como la familia, la educación y el Estado.

Esta película, escita y dirigida por Fabián Hernández, habla sobre esa visión de la masculinidad, y lo hace de manera más enfática al ponerla en un medio marginal, hostil y violento, definido por la precariedad en la civilidad y hasta en la moral. Se trata de las calles de los barrios marginales de Bogotá, donde impera la ley del más fuerte y constantemente es puesta a prueba la hombría. Por eso este parece ser el principal conflicto de su protagonista, Carlos, un joven escuálido, callado y de voz delgada, a quien la calle se lo puede comer entero si se descuida, si no se porta como un varón.

Pero la elección de este personaje con tales características es, justamente, la base de la propuesta de esta película, la cual desafía esos estereotipos y los hace más evidentes por medio de la esmirriada pero decidida presencia de su protagonista y del actor que lo encarna (Felipe Ramírez Espitia). Y va aún más allá, también lo reviste de una sensibilidad que parece incompatible con ese entorno duro y constrictor en el que se mueve, una sensibilidad que se manifiesta de manera más clara en su único anhelo: que su familia esté reunida, que su hermana deje su trabajo de prostituta y su madre salga de la cárcel, dos circunstancias casi insalvables en términos reales. Ese es el verdadero y más desgarrador conflicto de él y de la película misma.

Pero ese medio ambiente de la calle y el desamparo en que vive Carlos no deja que esa sensibilidad y casi debilidad por el amor filial afloren, en cambio, lo reta constantemente con amenazas y cuestionamientos a su hombría. Pero todo esto, el relato lo presenta de manera sobria, sin alharacas ni trifulcas, incluso manteniendo la consabida violencia de las historias contadas en este contexto en el fuera de campo y apelando en su narración, mejor, a la cotidianidad del protagonista y a esa permanente tensión emocional entre sus sentimientos y el temple que lo rodea.

En este sentido, también hay que destacar el tipo de realismo por el que se decanta esta película. Es un realismo diferente al que estamos acostumbrados a ver en el cine colombiano, ni tan sucio ni con esos devaneos con el lirismo, tampoco con la violencia explícita y gritona, menos con la crítica social asomándose entre cada fotograma. El realismo de esta película es más sutil y sencillo, sin que esto quiera decir que no cuida su imagen, lo cual hace con equilibrada precisión, desde sus encuadres hasta el manejo de la luz. Solo que hay una suerte de honestidad en el realismo que propone esta película, porque no asume poses o estiletes, aunque lo que plantea necesariamente es un estilo, de cierta forma inédito, sin mediaciones académicas o cinéfilas, y en buena parte por eso resulta tan cercana y reveladora su historia.

Aunque Carlos se repita, como otra de esas frases impuestas por nuestra cultura machista, que los hombres no lloran, su sentir y su desamparo filial lo traicionan constantemente. Tampoco está dispuesto hacerle el juego a la violencia, no por debilidad, sino porque es un gesto que no va con su sensible humanidad, revelada de manera contundente en ese agónico travelling final y en la decisión que termina definiendo quién es él realmente, aunque eso implique la agudización de su conflicto, porque por progresistas que parezcan estos tiempos, en la Colombia profunda y en la profundidad de las calles, siempre le van a exigir a cualquier hombre que sea un varón.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1613

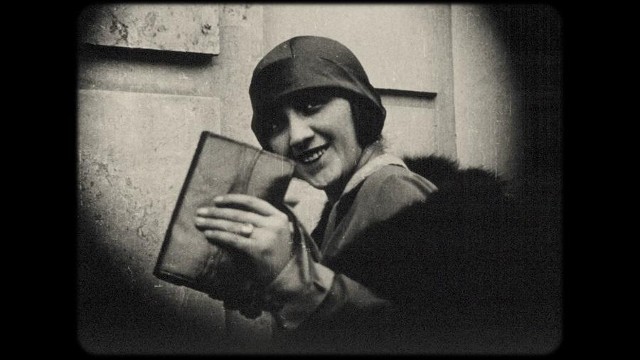

Mudos testigos, de Luis Ospina y Jerónimo Atehortúa

De melodramas y falsas ficciones

Oswaldo Osorio

Esta es la película definitiva del cine silente colombiano, un periodo definido por la precariedad y la escasez cinematográficas, pues se produjeron menos de veinte largometrajes, la mayoría de los cuales sobreviven solo parcialmente en sus metrajes. Y es con muchos de estos que se arma esta historia, que no es la de ninguno de ellos, pero que bien pudo condensarlos y representarlos en un ingenioso y creativo ejercicio de apropiación y construcción de una nueva ficción. Ver esta película es ver todas aquellas y, además, conectarlas con el presente.

El “cinema mentiré” del que siempre hablaba Luis Ospina mantiene su vigencia en este “melodrama en tres actos”, aun luego de su muerte (2019). Venía de vieja data la vocación del director de Un tigre de papel por crear a partir de material de archivo, así como su interés por el cine silente nacional. Por eso no sorprende su obra póstuma, la cual solo ha sido posible gracias a la complicidad y labores de quien iba a ser su productor, pero que terminó siendo co-director, luego del “soplo de vida” final del veterano cineasta. Entonces esta resulta ser la última película del uno y la primera del otro, como aludiendo a ese eterno uróboro del ciclo vital.

En los tres actos propuestos por esta “falsa ficción” se cuenta la historia de Alicia y Efraín, un amor imposible con un inescrupuloso y posesivo antagonista de por medio. Las dos primeras partes están sintonizadas con el tono de melodrama propio del cine silente nacional, en el que este género dramatúrgico y el amor, cruzado por adversidades, siempre fueron sus principales componentes. Con la imaginativa vocación ficcional de quienes, además, conocían cada imagen del cine de aquel periodo, sus directores concibieron un argumento y narrativa que borró las fronteras y diferencias entre los trozos de un filme y otro, resultando una historia orgánica, coherente y con gran sentido dramático.

Pero al finalizar el segundo acto… una sacudida visual y sonora. Entonces ya no es cine colombiano de hace cien años, sino la misma práctica de apropiación de imágenes de archivo, pero con un gesto moderno, de cuño experimental, donde la narrativa de ficción cede su lugar a la distorsión, el pastiche, la abstracción, el ruido en imagen y sonido, la superposición, la repetición y el extrañamiento. Siguen siendo las mismas imágenes, pero hablando otro lenguaje, menos explícito, pero igual de legible, aunque con diversas posibles lecturas, de las cuales solo una es clara: esta no es una película de los años veinte del veinte, como muchos podrían confundirla, sino un filme muy contemporáneo, el cual, además, eventualmente hace comentarios y guiños a la Colombia actual.

El tercer acto está escrito a manera de diario, otro indicio de modernidad que complementa la narrativa clásica con la que empezó, lo que lo hace un filme posmoderno. En este diario se hace más evidente la reconstrucción de la historia, con unos giros y suturas menos invisibles, lo cual es premeditado, porque el tono narrativo empieza a tener componentes reflexivos y asociativos con las particularidades del contexto del relato. También el melodrama se repliega en favor de la aventura desventurada y fatalista, para dar fin a esta épica del desamor “no con una explosión sino con un sollozo”, como diría el poeta.

Así que estamos ante un sofisticado producto cinematográfico que parte de las imágenes y la mentalidad de la Colombia de hace un siglo y, al tiempo que crea memoria, recrea un relato lleno de comentarios al margen. Una película de cinéfilos que necesariamente será leída al menos de dos distintas formas: la de los cinéfilos mismos, que pueden leer el código oculto de esas imágenes conocidas y los gestos narrativos de entonces, pero actualizados; y un público más desprevenido, que se encontrará con una fascinante historia de amor y un tipo de relato que parece de antaño pero que no lo es.

Es cine resucitado y que toma el cuerpo de un Frankestein de celuloide, que es mudo, pero no silencioso, porque esas imágenes están potenciadas con una música y efectos sonoros que impresionan por su profesionalismo y precisión cinestésica. Es cine del pasado y del futuro, porque es una de esas películas que, sin duda, sobrevivirá en el tiempo.

TRÁILER

- Details

- Hits: 2519

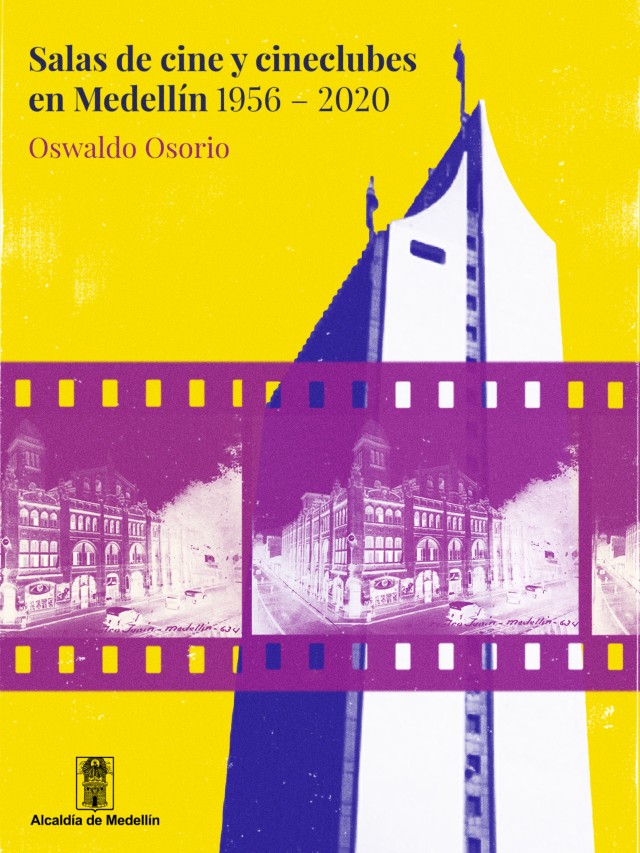

Descarga el libro: Salas de cine y cineclubes en Medellín

Descarga sin costo

En 1956 se funda el Cine Club de Medellín. Esta fecha y suceso sirven de punto de partida de este libro para contar una doble historia que corre paralela y que se entrecruza en ciertos escenarios y momentos, enriqueciéndose una a la otra por esos puntos de contacto. Así mismo, podría decirse que hay una tercera historia entre líneas, pues este recorrido y reflexión pone su acento en la exhibición alternativa de cine en la ciudad y las dinámicas y connotaciones socio-culturales que esto representa.

De manera que este texto tiene como propósito aportar a la memoria cinematográfica, audiovisual, social, cultural y patrimonial de la ciudad de Medellín, una memoria de importantes lugares y prácticas que están siendo olvidadas o que, incluso, las nuevas generaciones de plano desconocen.

Para conseguir este objetivo, el libro dispone no solo de un trabajo de inventario, descripción y reflexión sobre su objeto de estudio, sino también de un rico material visual que da testimonio de esta historia, la transformación de la ciudad y los vestigios en documentos que han quedado de una laboriosa pasión por parte de todos esos cinéfilos y entidades que han visto el arte cinematográfico como una necesidad para la sociedad y el espíritu humano.

Descarga el libro en:

https://www.cinefagos.net/libros/SALAS-DE-CINE-Y-CINECLUBES-EN-MEDELLIN.pdf

- Details

- Hits: 1478