Cinéfagos

El Conde, de Pablo Larraín

El vampiro del pueblo

Oswaldo Osorio

El mejor regalo que puede hacer el cine para conmemorar (y nunca olvidar) el medio siglo del golpe de estado en Chile, es una sátira oscura y frontal contra el mismísimo Pinochet. La obvia y directa alusión al dictador con el vampirismo no le quita su contundencia y rabiosa elocuencia. Pablo Larraín elabora esta farsa política con la que hace rendir cuentas al militar y a su familia, apelando a diversos recursos argumentales y códigos dramatúrgicos, algunos tan elementales como sutiles e ingeniosos otros.

El más importante director chileno de este siglo necesariamente ya ha abordado en su filmografía los oscuros años de la dictadura militar (1973 – 1990) y sus consecuencias. Tal vez la más dura de sus películas es Post morten (2010), centrada en los médicos que le hicieron la autopsia a Allende; mientras que en Tony Manero (2008) mira aquel periodo a través de un tétrico y peligroso personaje. Ambas cintas parecen cuentos de horror, no a pesar, sino justamente debido a su realismo y a los hechos que ponen en escena.

Ese horror parece matizado en El conde (2023), debido al personaje en clave de cine fantástico con el que representa a aquel viejo tirano del cono sur latinoamericano. Pero su vida eterna, su vuelo nocturno y su dieta de sangre y corazones no termina de sacarnos de esa cruenta y arbitraria realidad que vivieron los chilenos durante casi dos décadas, ni de los crímenes que Pinochet y sus cercanos cometieron en todo ese tiempo… y hasta después.

Y es que quienes lo rodean son casi tan oprobiosos y mezquinos como el mismo chupasangre: El lugarteniente, la esposa y los hijos. El primero, sigue saliendo a cazar sangre, un recordatorio, tal vez, de que en Chile todavía perviven los súcubos del fascismo. Solo hay que ver el sobrevuelo de este y del conde en la ciudad, que termina siendo una imagen sobrecogedora y de gran poder simbólico. En cuanto a su familia, el relato no muestra ninguna simpatía por ellos, todo lo contrario, resulta siendo un poco esquemático por los trazos hoscos y vulgares con que los dibuja, y parecen siempre mirados con odio por la cámara. Por otro lado, la mezquindad y violencia entre ellos también es un comentario acusador sobre su calaña y, por qué no, el secreto deseo que los asesinos y corruptos de su país terminen por matarse entre ellos.

Solo hay un personaje que no es de ese círculo, una monja que es enviada a asesinarlo. Se trata de un personaje que funciona como un bizarro código narrativo y expositivo, o una suerte de vengadora del pueblo, aunque también es adalid de la complicidad de la iglesia con los tiranos, que luego de que dejan de serlo la santa institución solo quiere rescatar su posible tesoro. Por eso es un personaje que funciona un poco caprichosamente, casi como un comodín argumental. Las entrevistas que hace, por ejemplo, son un recurso un poco burdo, pero que para quienes no conocemos los detalles de la participación de la esposa y los hijos en los actos de corrupción de la dictadura, resulta informativo y hasta revelador.

Formalmente se imponen tres elementos: primero, el uso constante de la voz en off, que puede verse como un recurso narrativo válido para conectar tan disímiles componentes o también como otro facilismo de una película que teme dejar pasar detalles en su denuncia; el segundo, es el uso de un blanco y negro demasiado plano, el cual parece más un gesto obvio para una película de vampiros que un elemento expresivo en relación con el tema y ciertas situaciones; y por último, la casa derruida y en medio de una isla, que bien puede verse como otro símbolo de la dictadura y su decadencia, y sus sótanos como lo que aún se esconde bajo la democracia y el poder que tienen quienes se lo arrebataron a don Salvador.

Hay que destacar también, en esta gran alegoría sobre la tiranía, el hecho de que Larraín no se limitó en comentar solo a su país, sino que propuso ingeniosos guiños para darle hondura histórica a este tipo de tiranos, a esta ideología totalitaria, como la presencia de la Thatcher, el mismo origen del conde y el robo de la cabeza María Antonieta.

Aunque Netflix es una máquina de crear contenidos de entretenimiento, hay que reconocer que algo de su riqueza lo destina al apoyo de autores como Pablo Larraín, por muy comprometidos y delirantes que sean sus proyectos, porque esta película tiene un poco de esto, por eso no es la sólida obra que uno quisiera ver, como tantas otras sí tiene, pero de todas formas es un destacado trabajo que tiene una misión clara y la desarrolla cinematográficamente, contando con muchos puntos altos y hasta memorables.

- Details

- Hits: 1694

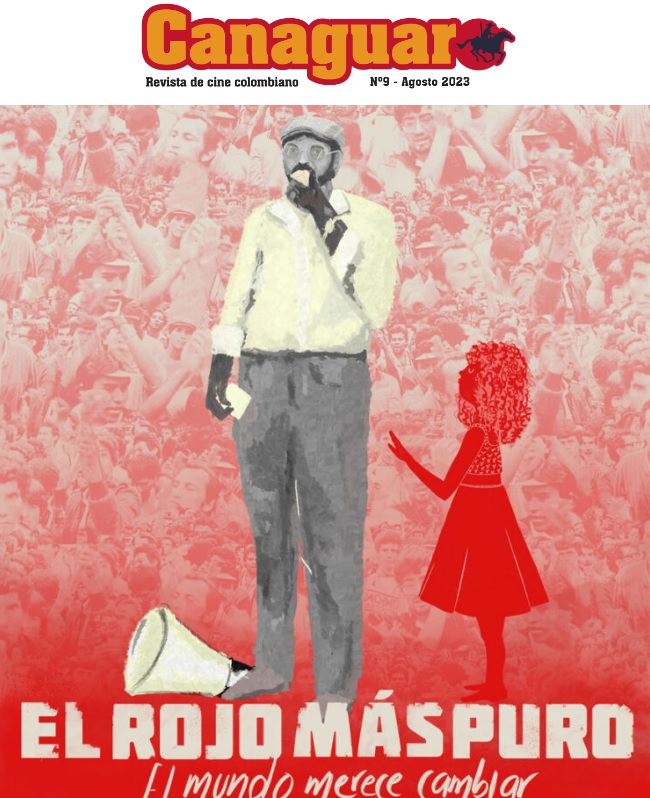

Canaguaro No. 9

Revista de cine colombiano

La última edición de Canaguaro para que la lean y la difundan. Hay 17 críticas sobre películas recientes,entre ellas, Anhell69, Nuestra película, Utopía, Puentes en el mar, Cristinta y El rojo más puro; así como 5 entrevistas a directoras colombianas (Diana Bustamante, Patricia Ayala, Laura Gómez, Carla Melo...) y un texto panorámico sobre Jairo Pinilla.

https://canaguaro.cinefagos.net/n09/

https://canaguaro.cinefagos.net/

- Details

- Hits: 764

La película más premiada...

La mejor película, la más taquillera

Oswaldo Osorio

La película más premiada de la historia no es la mejor película del cine. De hecho, la mejor película de todos los tiempos no es la más grande obra maestra ni la más importante. Mucho menos la más taquillera es cualquiera de estas cosas. Parecería que sobra aclarar todo esto, pero no falta quienes se tomen al pie de la letra estos absolutos, los cuales, por supuesto, y para usar un oxímoron, son absolutos relativos.

Todo, en todas partes y al mismo tiempo (The Daniels, 2022), ahora es la película más premiada de la historia del cine, superando a El señor de los anillos, El retorno del Rey (Peter Jackson, 2003), y por mucho, en más de cien premios. Claro, la primera relatividad es que en estos últimos veinte años han aumentado las entidades y eventos que otorgan galardones, como igual ocurrió en su momento con la película de Jackson en relación con Titanic (James Cameron, 1996), y esta con Ben Hur (William Wyler, 1959), y así sucesivamente. Por tanto, esta marca se hace frágil y blanda al lado de la dinámica imparable del tiempo y sus variables.

Ahora, es sabido que la mayoría de premios, en especial los principales, como los Oscar y los BAFTA, más que confiables reconocimientos a la calidad, son medidores de la popularidad de la película o de la persona en cuestión, pues no son expertos los que eligen sino los mismos integrantes de la industria quienes votan, la cual usa estos premios para celebrarse y promocionarse. Así que las posibilidades de ganar también dependen de otros factores extra cinematográficos, como el presupuesto en publicidad que el estudio decide invertirle a las películas (entre más promocionada, más votantes ven una película y mayor oportunidad tiene de que muchos le den su voto), también influye el factor de la corrección política, el de la reivindicación o el castigo, y hasta el de “ya le tocaba”.

Otro cantar son las listas de expertos, siendo la más prestigiosa la que realiza cada década desde hace setenta años la revista Sight & Sound, publicada por el British Film Institute. En 2022 la película que encabezó la lista no solo sorprendió, sino que hasta indignó a muchos: Jeanne Dielman (Chantal Akerman, 1975), que es una mirada a la cotidianidad de una ama de casa en Bruselas, casi sin argumento, en un espacio limitado y con tres horas y media de duración. Este reconocimiento siempre ha estado acompañado por el aura de “obra maestra”. Lo tuvo El ciudadano Kane (Orson Welles 1941) durante sesenta años y Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958) en la última década.

Nunca se puso en cuestión, por consenso general, que alguna de estas dos películas no fuera tal cosa. No obstante, con la radical distancia ante las narrativas convencionales del filme de Akerman, los desacuerdos, pataletas y estupefacciones generaron un ruido que, todavía un año después, se escucha su eco. La lista es votada por más de mil seiscientos expertos cinematográficos, entre críticos, programadores, curadores, archivistas y académicos, lo cual le da una legitimidad difícil de refutar, eso sin contar el medio y la entidad que los respalda. Así que, buscando razones para esta polémica elección, se pueden proponer tres de peso: la primera, que entre los votantes ya se haya hecho efectiva la superioridad de un relevo generacional en el que los más jóvenes son más afines a las narrativas del cine moderno; la segunda, que por tratarse de una película con un fuerte componente de reivindicación de la mujer (tanto por su autora como por el tema y su tratamiento), resulta muy afín con la mentalidad de estos tiempos (lo que incluye golpes de efecto como el movimiento Metoo, e incluso el aumento de votantes femeninas en esa exclusiva lista); y por último, la muerte de Chantal Akerman en 2015, hecho que suele reavivar el interés, o incluso descubrimiento de la obra de cualquier autor, más aún al tratarse de un suicidio.

En un punto medio están los festivales, donde sus premios no dependen de las veleidades e injusticias de una elección cuantitativa, es decir, por la suma de cientos o miles de votos (con toda su variedad de votantes), sino que un grupo limitado de personas (alrededor de una decena) debaten y eligen por consenso a los ganadores, lo cual parece más consistente y confiable. No obstante, el relativismo en este caso se da por el hecho de que cada año ese grupo de personas cambia, empezando por el presidente del jurado, quien tiende a direccionar la elección, lo cual es un indicio de los criterios tan diversos como contradictorios que pueden intervenir si se tiene en cuenta que, en los últimos años, han sido presidentes del Festival de Cannes, por ejemplo, figuras tan disímiles como David Lynch, Quentin Tarantino, Abbas Kiarostami, Cate Blanchett, Steven Spielberg y Wong Kar-Wai.

Incluso la marca que parece más segura y verificable, tampoco lo es: la película más taquillera de la historia. Actualmente la lista la encabeza Avatar (James Cameron, 2009), mientras la segunda es Avengers: Endgame (Anthony y Joe Russo, 2019), de la cual, cuando en su momento no pudo alcanzar la recaudación de los Na’vis, se hizo un reestreno con un metraje adicional y lo consiguió, pero este añadido no fue tomado en cuenta por nadie y fue visto solo como una artimaña sin significado real. Una variable más sería definir esta competencia de cifras por la más taquillera en relación con su tiempo, es decir, haciendo el correspondiente ajuste de inflación. En ese caso, la película con mayores ganancias ha sido Lo que el viento se llevó (Victor Fleming, 1939), seguida por Titanic (James Cameron, 1997). Y finalmente, hasta hay quienes han hecho cuentas de lo que, luego de su estreno, pueden sumar los derechos de emisión y streaming, y en este caso parece que El rey león (Jon Favreau, 2019) estaría en la punta.

Así que todos estos superlativos siempre hay que tomarlos con reticencia, saber leerlos como indicios de lo que ocurre en cada una de sus categorías y tener una sola certeza: su gran utilidad para el cine y los espectadores es que son un potente vehículo promocional de las películas. Es así como Todo, en todas partes y al mismo tiempo, después de su nominación y premiación por la Academia, ya ha sido más vista que en el momento de su estreno. Igual ocurre con Jeanne Dielman, que seguramente está siendo repasada y descubierta por un público cinéfilo en aumento luego de su polémico ascenso a ese puesto de privilegio.

Entonces, en este momento de tan apabullante oferta y acceso casi irrestricto al extenso universo de contenidos cinematográficos, lo más recomendable es saber cruzar todas estas variables y hacer la propia selección de acuerdo con tales listas, marcas, selecciones de festivales, recomendaciones de críticos, destacados de plataformas y sumarla a los culposos placeres de cine que cada quien tiene. Todo vale, menos tomarse en serio y al pie de la letra estos absolutos.

Publicado en la Revista Cronopio No. 98 de mayo 3 de 2023.

- Details

- Hits: 1495

Amando a Martha, de Daniela López

Para romper con el silencio

Oswaldo Osorio

No importa que un tipo de cine o narrativa nos tenga al borde del agotamiento y el hastío, porque si la película tiene algo que decir y lo hace con convicción cinematográfica, siempre bienvenida será. Eso ocurre con este documental de Daniela López, otro relato más, de los tantos que ha tenido el cine colombiano de la última década, donde se impone la voz de la propia cineasta hablando de su familia. En este caso se trata de su abuela y el duro testimonio de maltrato que padeció, pero que es contado aquí con riqueza de recursos, así como con lucidez y contundencia en la reflexión de fondo que propone.

Martha fue vejada y amenazada, durante casi cuatro décadas, por Amando, su marido con paradójico nombre para esta historia. Era maestra, y tal vez por esto tuvo una mayor consciencia de lo que vivía, aunque eso no le sirvió para librarse a tiempo de su verdugo, solo para soportar su carga haciéndola manifiesta a través del lenguaje, ya fuera de grabaciones de audio, un diario y cartas a su familia. Este material, junto con fotografías y grabaciones de video, testimonian el martirio de esta mujer, quien, igual que muchísimas otras, fue víctima de una violencia de género enquistada en un mundo patriarcal, el cual tiene aun mayor peso en una región como Antioquia.

Pero lo peor de esta violencia de género es el silencio impuesto por esa cultura patriarcal y por un absurdo sentido de vergüenza que acalla cualquier voz al interior de las familias. Aunque esa cadena de silencio la empieza a romper Martha con el registro de sus palabras, y a este gesto liberador le da continuidad su nieta, amplificando su voz con este relato cinematográfico. Amabas son conscientes de lo que significa su transgresión y ese es siempre uno de los principales cuestionamientos que tiene este cine autorreferencial: las sensibles y difusas líneas que se pisan o se cruzan, tanto desde lo ético como lo emocional, en relación con el círculo familiar.

Pero la causa mayor suele imponerse, y en este caso es reivindicar a Martha, resarcir, aunque sea simbólicamente a través de la película, todo ese dolor, físico y emocional, que padeció, así como superar ese silencio cruel que terminaba siendo más oneroso que el maltrato mismo. Es por eso que este documental produce unas sensaciones encontradas, pues, por un lado, resulta una historia de vida tremendamente dura y hostil, y por otro lado, está todo ese proceso de liberación y resiliencia al que la película termina contribuyendo y, cualquiera esperaría, dándole cierre.

No obstante, los planes de Daniela López con esta pieza van más allá del caso de su abuela, porque con su propia voz, que no oculta su pesadumbre y desazón, pone en cuestión el estado de cosas para con las mujeres como su abuela, no solo frente a ese hombre maltratador, sino también ante el silencio y hasta la anuencia cómplice de la familia, así como con relación al contexto social y cultural que alienta, justifica y oculta este tipo de comportamientos.

Esta voz lo que hace es amalgamar un relato en el que sabe incorporar todo ese material que le proporcionó su abuela, así como su diálogo (incluso con cierto grado de confrontación) con fu familia, y además, una amorosa cercanía y solidaridad con Martha, su historia y su ser. Por esos se trata de una película sólida e inteligente en su construcción, que es capaz de trascender un caso específico para denunciar un inveterado comportamiento social, y al mismo tiempo, ser un relato íntimo, cálido y entrañable.

- Details

- Hits: 1864

Puentes en el mar, de Patricia Ayala Ruiz

Resiliencia y resistencia

Oswaldo Osorio

En Tumaco convergen casi todos los factores causantes de la violencia en Colombia: presencia de los distintos actores armados, cultivos de coca en la región con el consecuente narcotráfico y las rutas para sacar la droga por el mar, pobreza multidimensional, corrupción y una alta proporción de jóvenes en su población, cuya cotidianidad está permanentemente rozada por la violencia, la delincuencia y el conflicto. En medio de este funesto panorama transcurre la inevitable historia de un adolescente y su madre, una historia contada con eficaz sencillez y elocuencia en su denuncia, así como con un gesto de resiliencia ante la grave situación.

La madre acompaña todos los días al joven al colegio, asumiendo una actitud sobreprotectora que, naturalmente, a él lo fastidia, pero que cualquier otra persona entendería dado el contexto en que viven. Por eso todo empieza con este pequeño y cotidiano conflicto entre ellos, el cual es importante porque define la estructura narrativa, pues el relato primero acompaña a la madre en su desasosiego porque su hijo no llega a la casa, y luego a éste en ese desaventurado incidente en el que se ve envuelto. Aislar estos dos puntos de vista fue una decisión narrativa inteligente, pues potencia y define mejor a ambos personajes y su drama personal en relación con el otro.

Entre una y otra línea argumental se despliegan las aristas y matices de un problema crónico en el que, principalmente los jóvenes, son carne de cañón, o el cañón mismo, de una violencia que mantiene confinada a la población; un problema en el que el crimen organizado tiende sus filosos hilos por toda la ciudad y pasa por cada uno de esos puentes de madera que malabarean sobre el mar. Es un rincón de Colombia donde el Estado ha sido incapaz de controlar lo que la violencia y la criminalidad tienen bajo control, en buena parte porque los políticos y la institucionalidad mantienen vínculos con los criminales.

En la contraparte de esto, la película también se esmera en darle protagonismo a una comunidad que, aunque temerosa, ha aprendido a construir una red de apoyo, resiliencia y hasta resistencia. Por eso, esta madre desesperada nunca está sola, siempre tiene el soporte especialmente de otras mujeres. El miedo que mantienen se enfrenta con la unión, con la simbólica luz de una vela, con movilizaciones colectivas o con un cerco humano que rodea a quienes lo necesitan, como ocurre con el joven y atemorizado protagonista.

En medio de este doble contrapunto entre madre e hijo y entre la amenaza constante a una comunidad y su decisión de no doblegarse ante la violencia, la narración es conducida con sobriedad a través de unos actores –en su mayoría naturales– que son los que empiezan por darle ese tono de honestidad y realismo a una puesta en escena que evita la grandilocuencia y los sobresaltos, la cual contrasta positivamente con esa tensión dramática que casi desde el principio tiene la historia. Ese contraste también se da con las imágenes, igual de sobrias y cuidadas, pero con la potente belleza del Pacifico y lo pintoresco de las rústicas y coloridas estructuras de madera. Es un paisaje que no merece estar cruzado por tanta violencia y que, por el contrario, parece explicar la calma y sosegado hablar de sus vecinos, en especial de la protagonista.

Dicen en la película que “los hijos solo traen desvelos”, pero es este conflictivo país el que desvela, sobre todo en zonas como Tumaco. Y aun así, hay algo en las personas que se niega a que prevalezcan estas situaciones. La película misma se une a ese espíritu, porque en ella hay una amorosa comprensión de este problema y la vocación de comprometerse con él, de hacer del cine una activa forma de resistencia y resiliencia, tanto para esa castigada comunidad como para todo el país.

- Details

- Hits: 1560

Anhell69, de Theo Montoya

Cine trans del no futuro

Oswaldo Osorio

Medellín es una ciudad tanática, al menos en lo que respecta a su cine. El discurso oficialista y el querer ser de sus habitantes puede hablar de la “Ciudad de la eterna primavera” o de la “Tacita de plata”, pero el cine, y el arte en general, no se conforman con ese optimismo bobalicón y, generalmente, buscan mirar sus problemas de violencia con sentido crítico, o al menos catártico. Esa idea del No futuro, asociada a la violencia y que fue implantada por Rodrigo D, en esta película de Theo Montoya da una vuelta de tuerca y se hace extensiva al presente y a la comunidad cuir, y lo hace de una forma tan original como desoladora.

El mismo director la define como una película híbrida, o trans, por hacer un juego de sentidos entre la naturaleza de sus personajes y la combinatoria de recursos narrativos, los cuales oscilan entre el documental, la ficción y el cine ensayo. También es una historia distópica y una película autorreferencial, así como meta cine. Y tal vez su principal virtud se encuentra en la capacidad de crear una obra orgánica y con una identidad única a partir de todos estos tonos y elementos.

Una voz en off guía el relato y lo conecta todo a partir de la lógica de un discurso ensayístico donde las reflexiones sobre la marginalidad, la violencia de la ciudad y la reconstrucción de una película fallida, se combinan con el personal punto de vista del director, quien además está en el centro de la imagen en tanto recorre la ciudad en un ataúd que viaja en un carro mortuorio conducido por el cineasta Víctor Gaviria. De manera que en ese carro viajan el No futuro del pasado y del presente, porque la presencia de Gaviria opera como un manifiesto homenaje de admiración a su cine, pero también como el punto de partida de esa panorámica de violencia, marginalidad y muerte que propone la narración.

Pero si hace más de tres décadas este No futuro estaba representado en el nihilismo punk y en la vida violenta y delincuencial de unos jóvenes de esa otra ciudad sin oportunidades, en Anhell69 nos encontramos con unos milenials cosmopolitas que viven su propia marginalidad, ya sea por su vinculación con las drogas, su visión pesimista o pasotista del futuro o incluso por su alienación con las redes sociales. Habrá quién se pregunte por la relación de su orientación de género con esta actitud, pero es evidente que a la película no le interesa hacer un especial énfasis en esto. Es posible que el de hecho de pertenecer a la comunidad cuir solo obedezca a la eventualidad de que son amigos de este director y que ese No futuro, ahora de una clase media digitalizada, sea algo generalizado en un amplio sector de la juventud.

Y es que más que un rigor antropológico o histórico, esta destellante pieza busca crear una poética oscura y disruptiva, un amargo lamento que termina en grito por vía de esas imágenes sugerentes y llenas de potencia, así como por el testimonio que tiene la fuerza de unas declaraciones enriquecidas por esa doble faz de, por un lado, aquellas crudas y sin afeites obtenidas en un casting, y por el otro, esas que se hicieron para la película, que tienen algo de performativo.

Theo Montoya siempre ha sido un disidente con su trabajo, desde sus aguerridos y punketos videos con su colectivo Desvío Visual, hasta el corto Son of Sodom (2020), que es la simiente de este largo. La inclusión del estallido social del 2021 en su relato es un indicio de ello, así como ese concepto de espectrofilia (la vinculación afectiva y sexual con fantasmas en una distópica Medellín), el cual funge como elocuente metáfora para esa generación que retrata y que viaja contradictoriamente al filo de la muerte, del No futuro, del hedonismo y de las ganas de comerse el mundo.

De manera que esta es otra película sobre Medellín hecha de marginalidad, violencia y realismo, con tantas cosas en común con las que le preceden, pero, al mismo tiempo, tan diferente a todas ellas. Es el hechicero del siglo XXI que le cambió el orden a los ingredientes, les sumó otros y creó una nueva pócima, igual de amarga y verdadera, pero tal vez con unos efectos que tal vez nos permitirán ver este mundo y esta ciudad de otra forma.

- Details

- Hits: 2337

El rojo más puro, de Yira Plaza O'Byrne

Tres líneas vitales

Oswaldo Osorio

El cine colombiano se está volviendo experto en hablar de la violencia del país. Pero ya no solo se limita a contarla en una trama, a usarla como excusa para un argumento o exponerla a manera de denuncia. Ahora es posible también la reflexión, el análisis y hasta la duda, porque cada vez sofistica más su discurso y enriquece sus recursos para abordar este tema que, contrario a lo que suele creerse, no es tan preponderante en nuestra cinematografía. Eso ocurre con este documental, el cual propone una revisión atenta y reflexiva a la violencia y circunstancias políticas de Colombia, y lo hace con un elocuente equilibrio entre la mirada en primer plano y en plano general.

Estas nuevas maneras de ver la violencia pasan por una tendencia que se ha hecho fuerte en el cine nacional de la última década: el documental autorreferencial o las “alteropoéticas del yo”, como las nombra David Jurado en un reciente libro. Aunque en realidad, hay que insistir, de esa treintena de títulos que se pueden identificar con este tipo de narrativa, solo algunos tienen que ver con la violencia, entre los que es importante mencionar los dos documentales de Daniela Abad (Carta a una sombra, The Smiling Lombana), Pizarro (Simón Hernández), Ciro y yo (Miguel Salazar), Pirotecnia (Federico Atehortúa) y Del otro lado (Iván Guarnizo).

El rojo más puro llega a sumarse a esta ya dominada (y hasta dominante) tendencia, pues el relato en primera persona de la directora hablando sobre su padre es la esencia de su premisa y de su relato. La vida de un líder sindical que desde hace décadas ha padecido amenazas, el exilio, atentados y el exterminio de sus compañeros de la Unión Patriótica, necesariamente afectó la vida de su hija, y por eso son tan pertinentes ese punto de vista y formas narrativas que propone Yira Plaza en esta película, pues no solo es alguien a quien directamente afectó la violencia del país, sino que alcanzó a tener una consciencia de ella tanto vivencial como ideológica, una consciencia que es la fuente que origina su narración y el tipo de discurso que desarrolla.

Este discurso toma muchas formas, puede ser expositivo, reflexivo, intimista, nostálgico, cuestionador, de impotencia y hasta dubitativo. Todo este arco de emociones y posibilidades lo consigue gracias a ese punto de vista privilegiado y a la decisión de contar una historia con esas dos líneas vitales entrelazadas, la de su padre y la del país (que son tres si se tiene en cuenta la de su directora). De ahí que sea posible ver a un hombre llorando en su habitación por asuntos derivados de su condición política, así como la panorámica de una sociedad en permanente estado de choque, donde la mirada está del lado de las víctimas y sus luchas, pero no es una mirada simplista o sensiblera, sino que hay en ella la serenidad de quien ha estado cerca de un problema y lo trata de entender, para luego transmitir ese entendimiento a través del lenguaje, en este caso el del cine.

Además, para dar cuenta de esas dos líneas vitales, recurrir al archivo era fundamental. Desde las fotografías familiares pegadas en una pared y sometidas al escrutinio de la memoria y la interpretación, hasta esas otras que tanto hemos visto en los recuentos de esta historia de violencia, pero que aquí potencian su sentido por obra del montaje, el cual las confronta con la imagen de un hombre que representa a miles, así como de una voz en off que las expande dándoles contexto y prestándoles las propias emociones y reflexiones.

“El mundo merece cambiar”, dice la frase que acompaña el título de esta película. Y cuando empiezan los créditos finales, uno se da cuenta de que ese cambio es posible por el compromiso de hombres como su protagonista. También es posible por esa consciencia política y social de las nuevas generaciones, que aunque tengan diferencias –las formas de lucha, por ejemplo– el espíritu y objetivo es el mismo. Eso es lo que une a Yira Plaza y a su padre, y eso es lo que hace de esta película una obra tan sólida y coherente.

- Details

- Hits: 1495

Asteroid City, de Wes Anderson

La fugaz colorida estela

Oswaldo Osorio

Manierista y híspter son dos conceptos que bien pueden describir el cine de Wes Anderson. El primero, por su refinamiento visual que raya con lo artificioso, por su particular uso del color, la estilización en casi todos los niveles y el virtuosismo aplicando la técnica cinematográfica. El segundo, por el carácter intelectual en la elaboración de su cine, sin ser necesariamente profundo, por su tendencia hacia lo alternativo y su predilección por asuntos como lo vintage, lo ecológico y lo independiente. Y no estoy usando estos términos de manera peyorativa o desdeñosa, pero sí es posible ver en ellos, sobre todo en el primero, la razón de las probables limitaciones de su cine.

Esto se puede ver especialmente después de Moonrise Kingdom (2012), aunque en esta última película sube aún más la apuesta en ambos sentidos y, además, presenta su relato más insólito, menos realista (por vía de la ciencia ficción) e incluso juega con la metaficción, contando su historia en tres niveles narrativos y diegéticos distintos: televisivo, teatral y cinematográfico. El problema con este juego es que se pasa de complejo a complicado y uno termina preguntándose por la necesidad de haberlo hecho.

El filme trata sobre un grupo de jóvenes prodigio que llegan con sus padres a una pequeña ciudad en medio del desierto donde hay un observatorio astronómico. Como siempre, es menos la trama que cuenta que su interés por elaborar un universo con sus propias reglas y su preciso funcionamiento. También se concentra en las relaciones entre su coro de personajes, lo cual no quiere decir que haya una construcción demasiado compleja, todo lo contrario, se trata de seres más bien monolíticos, porque apenas si están trazados con unos pocos pero muy enfáticos rasgos. Son como bellos y coloridos personajes de lego que apenas si gesticulan y establecen una casi mecánica o hasta monótona interrelación con los demás.

Por eso, las emociones y sentimientos en esta película (como en otras) parecen más rótulos, pegados con un colorido papel en la frente de cada personaje, antes que esas elaboraciones propias del cine que nos pueden tocar hasta en lo más profundo del ser. Pero el cine de Anderson no nos toca de esa manera (tal vez solo en Rushmore, 1998, y en algunos momentos de Los excéntricos Tenembauns, 2001), sino que lo hace estéticamente. En este sentido, nadie puede negar que estamos ante uno de los directores más originales y mejor dotados de este siglo, en buena parte por las características manieristas mencionadas al inicio.

Y no es que sea solo un cine bonito, preciosista o decorativo, porque la construcción de su puesta en escena y las asociaciones visuales en algunas ocasiones pueden tener la fuerza y hondura del mejor de los diálogos o del personaje más complejo, pero eso ocurre solo esporádicamente, o tal vez contemplando en retrospectiva toda la experiencia estética que implica ver una de sus películas, en especial de la que se ocupa este texto.

En esta cinta, así como ocurrió en La crónica francesa (2021), se multiplican los temas de los que habla: El amor y el desamor, las relaciones familiares, el duelo, la perspectiva infantil, la incómoda paternidad, la relación con el conocimiento, la ética frente a cualquier oficio, la soledad, la vida extraterrestre, el teatro, las dificultades de la creación artística y hasta el significado de la vida, además de otros micro temas. Pero si bien se puede referir a esto de manera inteligente y con mucho ingenio (especialmente visual), así como con un humor muy sofisticado, naturalmente no lo puede hacer de forma sólida y extendida. De todo ello apenas quedan unas ideas brillantes y fugaces, una estela colorida en ese bello cielo azul que es la pantalla.

Wes Anderson parece un director que se ha concentrado en esos gestos y elementos que sus seguidores le han celebrado, en ese pequeño pero creciente mito estético que ha forjado en torno a él tanto la crítica menos escéptica como sus fanáticos en internet. Eso sin duda lo convierte en uno de los autores más identificables y únicos del cine entero, pero también en un director demasiado específico y con la limitante de que tiene más fuerza lo que muestra que lo que dice, lo cual, como experiencia estética, es muy encomiable, pero tal vez no tanto como la experiencia emocional y trascendental que puede llegar a ser el cine.

- Details

- Hits: 1711

Realismo lírico en el cine de Medellín

Oswaldo Osorio

El cine de Medellín históricamente y en el imaginario colectivo ha estado definido por la realidad. Tanto es que, de ese manojo de largometrajes de ficción hechos en la ciudad, que no llegan ni a la treintena, todos están anclados en la realidad, y en la mayoría de los casos esa realidad es problemática y conflictiva. Bajo el Cielo Antioqueño (Arturo Acevedo, 1924) es casi un documental sobre (y con la participación de) la alta sociedad medellinense; Enoc Roldán filmó dos biopics (de la Madre Laura y Marco Fidel Suárez) y relató el final pasado por agua del viejo Peñol; mientras que El tren de los pioneros (Leonel Gallego, 1986) es otro biopic, sobre Francisco Cisneros; y bueno, luego llega Víctor Gaviria con Rodrigo D (1990) a plantar el frondoso árbol de lo que bien podría llamarse la Escuela realista antioqueña.

Lo paradójico es que el mismo Gaviria desde muy temprano ha incluido códigos narrativos y elementos no realistas en su obra. Esa es la premisa de este texto, que buena parte del cine de Medellín, visto en retrospectiva, hace dudar de su supuesta “pureza” realista. Así que, para dirimir esta paradoja, hay que comenzar por decir que el realismo en el cine, según Eduardo Russo, hace referencia a dos aspectos: el primero, es el que se ofrece a los sentidos, es decir, qué tanto lo que hay en la pantalla se parece a la realidad por vía de los medios cinematográficos (imagen en movimiento, sonido, color, etc.); y el segundo, son las distintas maneras de representarlo y narrarlo, por eso hay diferentes tipos (neorralismo, realismo poético, realismo mágico, hiperrealismo, etc.).

El que me interesa aquí es el segundo aspecto, pero no tanto para adscribir estas películas de Medellín a unos realismos históricos, sino más bien para identificar y contrastar algunos de los recursos de tales movimientos en el cine de la ciudad, un cine que se ha pensado siempre más cercano a la herencia neorrealista, y aunque es sabido que Rodrigo D es un homenaje a Umberto D (Vittorio De Sica, 1952), también es bueno recordar que hasta el mismo Rossellini, en Milagro en Milán (1951), se dio la licencia poética de enviar volando hacia un mejor hogar a sus infortunados protagonistas.

Así que por más violencia, marginalidad, actores naturales y cotidianidad de los barrios y las calles de Medellín que haya en estos filmes, son materiales que no están exentos de convivir con seres espectrales, simbolismos, universos poéticos, imágenes líricas o tratamientos estéticos llenos de estilización. Víctor Gaviria empieza –otra vez– incluyendo una suerte de fantasmas en dos cortos suyos muy ligados, por supuesto, al realismo. En El vagón rojo (1981) inserta a tres pasajeras del tren, muertas hace décadas, en un prosaico y sencillo relato sobre unos niños que se escapan del colegio. Así mismo, en El paseo (1992) unos “pistolocos” muertos deambulan como en una especie de purgatorio por el cerro El Volador donde se encuentra la pareja protagónica. De la misma forma, tanto Rodrigo D como La vendedora de rosas (1998), ambas fotografiadas por Rodrigo Lalinde, son realistas en sus personajes, temas y universo, pero cuidadosamente concebidas visualmente. La composición, el color y la luz en estas películas definen una imagen que, sin ser estetizante, sí tienen una estilización muy alejada del realismo sin afeites y con esa imagen casi en bruto de las películas neorrealistas, por ejemplo. Igualmente, esa doble versión del asesinato final en la primera película y los alucinados delirios de Mónica con su abuela en la segunda, toman distancia del realismo con toda esa carga de lirismo, alegoría y simbolismo.

Lo mismo podría decirse del melancólico blanco y negro de Los Nadie (2016), un recurso fotográfico que está menos asociado con la realidad que con una decisión estética proclive a definir subjetiva y expresivamente sus universos. Igualmente, en Los días de la ballena (Catalina Arroyave, 2019), que tiene tantos elementos comunes con el filme de Mesa (el punto de vista generacional, el arte callejero o el cambio de actitud de los jóvenes de Medellín frente su futuro y su entorno), el giro no realista va por cuenta del cetáceo varado en distintas partes de la ciudad, una gran metáfora que la directora siembra en el centro de su película con su significado propio, pero con la posibilidad de múltiples lecturas por parte de los espectadores.

De otro lado, hay dos filmes extrañamente unidos por un código visual y dramatúrgico muy afín: Mambo Cool (2013) y Los conductos (2021). La razón es tal vez que sus directores no se formaron audiovisualmente en el contexto de la ciudad, pues el del primero, Chris Gude, es estadounidense, y Camilo Restrepo, si bien es de aquí, desde muy joven vive en París. Ambas películas dan cuenta de unos ambientes y personajes de marginalidad y violencia de la ciudad, pero sin el ritmo o el tono de una narración realista típica, tanto en el montaje como en esa espontaneidad y soltura del lenguaje. Hay más bien en ellas un cierto distanciamiento en la puesta en escena y una narración que parece más buscar el ensamble de unos retablos visuales y (anti)dramáticos que la convencional continuidad de un argumento guiado por una trama. Fotográficamente son también alegóricas y atmosféricas. En sus imágenes está presente una realidad sucia y hasta ruda, sin duda, pero estetizada y mediada por una mirada analítica.

Y llego a Laura Mora, quien motivó esta reflexión a raíz de su película Los reyes del mundo (2022), en la que esa tensión entre elementos realistas y líricos se hace más patente, al punto de definir el talante general del relato. Ya en su anterior filme, Matar a Jesús (2018), está presente tal mixtura. Aunque se impone el realismo, tanto en el tema y los personajes como en el tratamiento, la concepción de muchas de sus imágenes toma distancia de él, así como en esa escena clave en la que la pareja protagónica tiene una conexión en medio de una celebración de barrio, ahí la directora apela a un tono diferente, a un momento en que el tiempo y el espacio son regidos por otras leyes y donde el conjunto de los recursos usados transportan al espectador a una poética cargada de fuerza emotiva y simbólica.

Ahora, con Los reyes del mundo, desde la primera imagen, con ese caballo que luego encontraremos varias veces como un alegórico motivo, ya nos advierte que no debemos engañarnos por la naturaleza marginal de los jóvenes protagonistas y con esa violencia que los ronda como una mala sombra, porque los códigos de su relato y los universos que construye no son realistas y tienen diversas naturalezas: poéticas idealistas y de ensoñación, metáforas reflexivas, realidades espectrales que coexisten con la vida de los personajes y una cuidada fotografía y coreografía en la puesta en escena que siempre están encapsulando la narración en momentos de mayor o menor lirismo.

El ánimo de esta reflexión no es poner en cuestión la prevalencia del realismo en el cine de Medellín, porque eso está fuera de discusión, pues el realismo está presente en todas y cada una de las películas producidas en esta ciudad, pero es importante hacer notar que aproximadamente un tercio de esos filmes conciben fugas hacia otros códigos narrativos y, lo más importante, saben hacerlos conciliar, conceptual y visualmente, con el entorno realista de cada relato. En el país del realismo mágico y del gótico tropical, no podía ser extraño ni difícil conseguir esas combinaciones entre componentes aparentemente opuestos. Estos largometrajes antioqueños así lo demuestran (aunque en el corto es un fenómeno menos frecuente) y se conectan con otros filmes nacionales que han hecho lo propio, como por ejemplo, Carne de tu carne, Pisingaña, El Colombian Dream, Yo soy otro, Retratos en un mar de mentiras, Todos tus muertos, Monos, Los silencios o La Jauría.

Y es que tal vez está en la naturaleza de los colombianos, en este caso de los cineastas, enfrentar las azarosas realidades de las que les toca hablar –que en Medellín siempre han sido aciagas– con los recursos que el arte les permite para proponer otras operaciones que trasciendan el relato escueto, y así una película pueda propiciar experiencias como la evocación, la catarsis, la asociación, la sublimación, entre muchas otras.

Publicado en la Revista Cronopio, No. 97 en enero de 2023.

- Details

- Hits: 1663

Topos, de Carlos Zapata

Ratas de alcantarilla (por dos)

Oswaldo Osorio

Los niños de la calle ha sido uno de los grandes y constantes motivos del cine latinoamericano. Desde Los olvidados (Buñuel, 1950), pasando por Crónica de un niño solo (Favio, 1965) y Gamín (Durán, 1977), hasta Pixote (Babenco, 1981) y La vendedora de rosas (Gaviria, 1998), casi cada cinematografía de la región tiene su buen puñado de cine con este adverso y delicado tema. Adverso porque las condiciones materiales y afectivas de estos niños nunca dan para relatos felices, y delicado porque siempre habrá el riesgo de caer en los territorios de la pornomiseria o de la mirada lastimera y condescendiente.

En casi todos estos relatos, por supuesto, la aproximación realista se impone, pero suele haber, en mucho o poco, gestos de fantasía y delirio, dada la naturaleza de los personajes. En esta película de Carlos Zapata, a quien ya se le reconoce un estilo intenso e irreverente (algo punketo incluso) por sus películas Pequeños vagos (2012) y Las tetas de mi madre (2015), esa fantasía y delirio están en el centro de su propuesta para hablar de los niños de las alcantarillas de Bogotá. (...)

LEA CRÍTICA DE ESTA PELÍCULA Y ENCUENTRE EL LINK DE VISUALIZACIÓN DE LAS DOS VERSIONES EN:

https://canaguaro.cinefagos.net/n08/topos-de-carlos-zapata/

- Details

- Hits: 2192