Cinéfagos

Video clips recomendados de 2023

Oswaldo Osorio

1. Little Simz - Gorilla

Aunque todo el tiempo es el performance de ella frente a la cámara, incluso con varios lugares comunes de las interpretaciones de hip hop, se trata de un video inventivo y recursivo en esos performances: juega con el color y el blanco y negro, la coreografía y los efectos especiales, la fragmentación de pantalla o el uso de cámaras térmicas. Sus motivos e imágenes recuerdan mucho lo que ha hecho en los últimos años Kendrick Lamar.

2. Mette - Mama's Eyes

El hipnótico dinamismo de este video es conducido por la energía y estilo propio del baile de Mette. Sus movimientos y la coreografía con que los acompaña tienen su contrapunto y reflejo en un vivaz y estimulante uso de las imágenes de archivo, consiguendo un orgánico y trepidante viaje por ideas y sensaciones sugeridas en la letra de la canción. Es un video que nunca se agota.

3. The Rolling Stones – Angry

Dieciocho años después regresa la Banda más grande del mundo con una nueva producción y un video que recorre y homenajea su carrera de sesenta años, tan longeva como única. Guiados por el símbolo sexual del momento, Sydney Sweeney, podemos ver el ingenioso recurso de las vallas, a lo largo de las calles de Los Angeles, como esa pantalla múltiple, dinámica y vistosa donde se cuenta la historia en imágenes de los rockeros ingleses, un viaje en el tiempo equivalente a la historia del rock.

4. Bad Bunny - Baticano

Pareciera que el popular reguetonero quisiera decirle al mundo que no es el “monstruo” que tantos creen y se les planta con una letra honesta y desafiante y apelando a un homenaje al temprano cine de horror para hacerlo. El referente principal es Nosferatu, pero también está El gabinete del doctor Caligari, Frankenstein y otros motivos y ambientes de los monstruos de la Universal, todo con el bello y contrastante blanco y negro propio de este cine. Es una inusual propuesta conceptual y estética en el mundo visual del reguetón, y eso es una virtud más de este video.

5. The Blaze – Madly

Se trata del emotivo poema y video sobre la primera vez de una joven… la primera vez en un rave. Un video simple pero contundente con el sentimiento que quiere describir, con la elocuencia del poema y la eficacia de la puesta en escena del joven en el concierto termina siendo una entrañable historia sobre esa primera experiencia.

6. Daft Punk - Infinity Repeating (2013 Demo) (feat. Julian Casablancas+The Voidz)

Es un video que no sorprende, pero es un deleite visual. Su premisa es la simple y recurrente idea de un ser avanzando en una línea evolutiva, desde la criatura en el mar a un sofisticado androide (y con el leitmotiv visual de los cascos del célebre dúo electrónico). Los cambiantes personajes e indumentarias (que no necesariamente son cronológicos y pueden ser anacrónicos) caminan y corren en esa línea espacio-temporal luciendo con dinamismo y despliegues estéticos distintas referencias históricas y a futuros posibles.

7. Danny Brown - Jenn's Terrific Vacation

Blancos gentrificando los barrios negros, de eso habla esta canción, y el video encuentra una forma simple, eficaz y divertida de dar cuenta de ello visualmente: manos blancas que rápidamente quitan y quitan, mientras la cámara nerviosamente se mueve siendo testigo de la expoliación al rapero y a su encantadora madre, así como un lente que solo deja nítido el despojo, no el origen de la acción.

8. Peter Gabriel - The Court (Dark-Side Mix)

Video clips animados hay muchos, pero desde que a mediados de los años ochenta Peter Gabriel hizo Sledhammer y Big Time ha marcado la diferencia, igual que lo hace con este deslumbrante video, el cual utiliza una estética y técnica inusuales, con unas figuras e imágenes que están en permanente cambio y movimiento, apareciendo por sugerencia de la letra, pero siempre haciendo múltiples comentarios, aunque a una velocidad que no es posible apreciarlo en toda su expresión, por eso, verlo en cámara lenta es una experiencia completamente distinta.

9. A$AP Rocky, Riot (Rowdy Pipe’n)

El estilo visual y narrativo de los videos de A$AP Rocky –quien también dirige– es ya una marca que lo puede definir como un autor. Con su performance en el centro y unas imágenes siempre desafiantes, provocadoras y usualmente muy imaginativas, construye un relato dinámico y juguetón, movido por un sentido del montaje que ya se le ha visto en otros videos, donde, más que el corte, se impone una suerte de transiciones definidas por el movimiento, ya sea a manera de zoom, travelling o imágenes girando.

10. Metallica: 72 Seasons

Lo más difícil en el video clip es conseguir que el simple performance de una banda o cantante sea atractivo o innovador visualmente. Este video lo consigue, incluso con poco, solo unos cuantos recursos visuales, pero que llenan la pantalla permanentemente: circundan, envuelven y atraviesan a los cuatro metálicos en un deslumbrante despliegue de luces, líneas, fuego, soles, auras y auroras incandescentes, lo cual es refrescado eventualmente por pausas azules y en blanco y negro. Incluso con los casi nueve minutos de duración, es una propuesta que mantiene su fuerza hipnótica.

- Details

- Hits: 2365

Películas recomendadas de 2023

Oswaldo Osorio

1. Close, de Lukas Dhont

Esta película belga es un relato sensible y doloroso, pero sin caer en el sensacionalismo emocional. Con un tema poco visto, que aborda la infancia, la mirada de género y el duelo desde una perspectiva muy contemporánea.

2. Vidas pasadas, de Celine Song

Un drama sencillo y revelador sobre el destino y el amor, contado desde una circunstancia inédita. Una oda minimalista a la conexión entre dos personas.

3. Babylon, de Damien Chazelle

Un homenaje y arqueología al cine en sus primeras décadas, relatado con la extravagancia de esa Babilonia que fue Hollywood, donde la visualidad y la descarga sonora compiten con el estrépito de las historias y personajes.

4. ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, de Kelly Fremon

La divertida y emotiva historia de una niña que está en el umbral de la pubertad es toda una lección de cómo hablar de forma inteligente y hasta profunda de grandes temas con la excusa del desenfadado relato sobre una pubescente.

5. Ellas hablan, de Sarah Polley

Otra vez esta directora con un drama potente y cuestionador. El concilio entre un grupo de mujeres de una colonia religiosa que han sido abusadas es el vehículo para desplegar una amplia reflexión sobre la condición femenina y su alegato contra un mundo dominado por los hombres.

6. El Conde, de Pablo Larraín

Larraín elabora esta farsa política con la que hace rendir cuentas a Pinochet y a su familia, apelando a diversos recursos argumentales y códigos dramatúrgicos, algunos tan elementales como sutiles e ingeniosos otros.

7. Anhell69, de Theo Montoya

Un tipo de relato inédito en el cine colombiano. Un ensayo que combina documental, ficción, auto referencialidad y archivo, entre otros recursos, todo para hablar de Medellín, la violencia, el cine y una nueva generación del no futuro.

8. La niña callada, de Colm Bairéad

Un bello y contenido relato desde el punto de vista de una niña de provincia que se enfrenta a un mundo de adultos y a un entorno que le reprocha su ensimismamiento. Una historia sencilla y sosegada que expone su premisa con parquedad y elocuencia.

9. As bestas, de Rodrigo Sorogoyen

Una anómala historia donde el doble conflicto entre la civilización contra el instinto y la quimera del dinero contra la consciencia naturista se traducen en un tensionante relato rural que deja un mal sabor en la boca y en la fe a la humanidad.

10. Barbie, de Greta Gerwig

Independientemente del fenómeno mediático, sin duda se trata de una película inteligente que usa como excusa a la célebre muñeca y su significado en la cultura popular para hablar, a veces de manera ingeniosa, pero otras no tanto, sobre la condición femenina y su constante pulso y actual activismo contra el patriarcado imperante.

- Details

- Hits: 1319

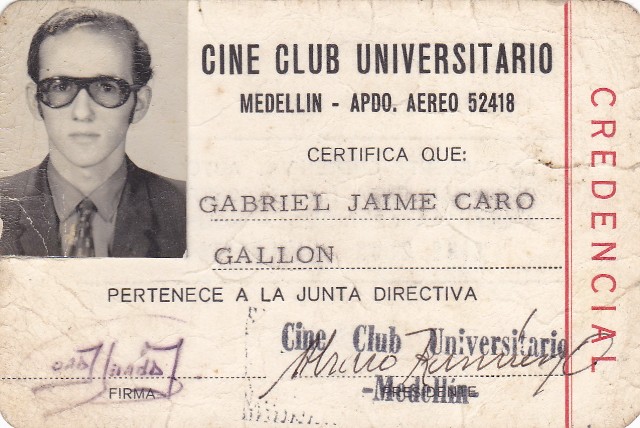

¡El cine ha muerto, viva el cineclubismo!

Oswaldo Osorio

“A un hombrecito le gusta el cine y llega y funda un cine club, y lo primero que hace es programar un ciclo larguísimo de películas de vampiros.” Así empieza Destinitos fatales, de Andrés Caicedo, uno de los más insignes cineclubistas de Colombia. En el arranque de este cuento breve que, naturalmente, no termina bien para el hombrecito, están presentes varios principios que definen al cineclubismo, como el amor y apasionamiento por el cine, su carácter de iniciativa privada y el conocimiento y especialización con que asume el universo cinematográfico.

La historia del cineclubismo es la historia de la cinefilia, es decir, del amor por el cine, una historia que es casi tan antigua como la concepción del cine como arte. De hecho, el mismo que definió al cine como el séptimo arte, el crítico italiano Ricciotto Canudo, unos años después en Paris, en 1921, funda del primer cineclub de la historia: Club de los amigos del séptimo arte. Al poco tiempo y en la misma ciudad, su ejemplo lo sigue Louis Delluc, quien, además, buscaba con ello crear vínculos entre los cineastas y los intelectuales. Y la idea se empieza a extender por el mundo, hasta que los cineclubes “se convirtieron en agrupaciones de espectadores ilustrados y fanáticos, que presentaban en sesiones privadas los films nuevos y los discutían apasionadamente”, según cuenta George Sadoul en su fundacional Historia del cine mundial.

En Colombia habría que esperar hasta 1949 para que Luis Vincens, en compañía de otros personajes de la intelectualidad bogotana, fundaran el Cine Club Colombia, el cual tendría un gran impacto en la formación de la cinefilia de esa ciudad a lo largo de más de cuatro décadas y serviría de modelo y apoyo para el resto de cineclubes del país. Este apoyo se dio especialmente a partir de la llegada de Hernando Salcedo Silva, considerado luego como el padre del cineclubismo en Colombia, no solo por haber presidido esta entidad durante casi tres décadas (1959 – 1987), sino porque se convirtió en un referente y apoyo incondicional para el cineclubismo nacional. Además, Vincens y Salcedo crean, en el marco de las actividades del cineclub, la Filmoteca Colombiana (1954), cuyo valioso archivo luego será la base para la conformación de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (1986), de la cual el Cine Club Colombia es socio fundador.

Aunque este texto no es una historia del cineclubismo en Colombia (ver al final dónde se pueden encontrar estas historias), es importante mencionar sus inicios. Es en Medellín y Barranquilla, en 1956, donde se fundarían otros cineclubes pioneros. El Cine Club Medellín fue creado por Alberto Aguirre y operó hasta 1976, convirtiéndose, junto con su revista Cuadro, en la más importante influencia para la naciente cinefilia de esa ciudad. El escritor Álvaro Cepeda Samudio, por su parte, fundó el Cineclub de Barranquilla y desde allí se animó a crear la primera Federación de Cineclubes de Colombia, mientras que todo el movimiento que inició con esto fue el antecedente directo para la creación de la Cinemateca del Caribe. El más célebre de estos capítulos es el Cine club de Cali, fundado en 1971 por Andrés Caicedo, y en torno al cual se creó el mito de Caliwood, del que hace parte esencial su revista Ojo al Cine, aunque el cine club termina con la muerte de Caicedo en 1977.

Después de estos iniciadores, durante los años setenta y parte de los ochenta se dio la que se podría llamar la edad de oro del cineclubismo en el país, cuando había varios en cada ciudad –al menos en las principales– que propiciaron importantes espacios alternativos frente al cine comercial de las grandes distribuidoras. Y no es que se disputaran a los espectadores, porque lo cierto es que ese público también estaba en crecimiento y cualificación, gracias a factores como el auge del cine de autor, las varias publicaciones especializadas que existían y las actividades que se daban en torno a la proyección de las películas.

Porque un cine club es más que presentar una película, pues en torno a esa acción base hay otras cuatro actividades que son con las que un cine club hace la diferencia: La primera, es la curaduría. Así como el hombrecito de Caicedo que sabía mucho de cine de vampiros, los cineclubistas son cinéfilos que lo que no conocen lo investigan y entre todos se unen para elegir los mejores ciclos y títulos.

La segunda, es las publicaciones. Idealmente sería una revista especializada, como la tenían los cineclubes de los años sesenta y setenta. Una publicación que verse sobre las películas, autores y temas de los distintos ciclos, al tiempo que los complementa con otros contenidos. En su defecto, algún tipo de boletín o volante que contenga la información más significativa del ciclo o la película del caso. Estas publicaciones son la memoria del cine club y material de consulta para su público.

La tercera, es la charla introductoria. Hacerlo bien es un arte, porque tiene muchas condiciones: realizarla de la duración adecuada para cada tipo de público o según el ánimo del momento, identificar la esencia de la película sin develar partes importantes de la historia, dar elementos para su interpretación pero sin explicarla y ampliar la información sobre la obra en aspectos como su autor, género, movimiento al que pertenece, contexto histórico, social, cultural o ideológico.

La cuarta, es la realización del cine foro. La principal condición para esto es que tenga un buen moderador, que sepa plantear las preguntas, dar respuestas si es preciso, mediar en las posiciones más recalcitrantes, contribuir con datos, ser ecuánime otorgando la palabra y, especialmente, saber conducir el rumbo de la discusión (ya sea hacia el componente cinematográfico, temático o su combinación), así como la pertinencia de los diversos tópicos por los que se puede desviar la conversación. En estos casos hay diletantes expertos en identificar nimiedades que sacan de la ecuación a la película misma y de quicio al resto de la audiencia. Por eso, también es una cualidad del moderador saber cuándo recapitular y dar por terminada la discusión.

Aunque toda esta parafernalia, lamentablemente, parece historia antigua. Salvo contadísimas excepciones, los ahora llamados cineclubes ya no funcionan así. Lo primero que se perdió fue su carácter de club. Originalmente, funcionaban como tal cosa, es decir, una entidad a la que había que pertenecer con carnetización y pago de membrecía. El Cine Club Medellín llegó a tener, en su mejor momento, hasta doscientos miembros, cuenta Orlando Mora. Luego todos los cineclubes pasaron a cobrar la boleta a quien quisiera entrar y después empieza esa cultura de la gratuidad –tan inclusiva como perniciosa– cuando, sobre todo a partir del nuevo siglo, empieza a desaparecer ese “club de amigos” y comienzan a pulular distintas programaciones de cine, definidas por una o dos personas y, generalmente, adscritas a una entidad educativa o cultural con un video proyector instalado en un auditorio. Entonces ya no era necesario alquilar y transportar la costosa copia en cine ni pagar por una sala con proyector de 35 mm., y eso cambió todo el modelo. Así mismo, las publicaciones desaparecieron, eventualmente se agradece cuando un cine club entrega un volante, hace un fanzine o al menos tiene un blog; mientras que los cine foros terminaron siendo escasos u opcionales y son una práctica más usada por otra clase de eventos de tipo reflexivo o educativo sobre temas específicos.

En el contexto actual del cine hay dos fenómenos que son radicalmente opuestos al espíritu cineclubista: de un lado, el masivo fortalecimiento –especialmente después de la pandemia– de la práctica de consumir películas a través de las plataformas, lo cual se hace en soledad o con pocos acompañantes; de otro lado, la demoledora y uniformadora máquina de las mega producciones, en especial de súper héroes y franquicias de acción, que limitan cada vez más la oferta de la cartelera cinematográfica. Ambos fenómenos han matado de alguna forma al cine como antes se conocía y como lo asumían los cineclubistas.

No obstante, el cineclubismo resiste y pervive. La diferencia es que ya no son dos o tres grandes en cada ciudad y con todas esas actividades que fortalecían tanto esta práctica como la formación de públicos, sino que se han multiplicado en numerosos espacios, muchos de los cuales “solo” son programaciones realizadas por alguien o por encargo de una entidad, pero cineclubes como tal, hay más bien pocos. Esas programaciones, por tanto, se han especializado y muchas veces están dirigidas a nichos. Por eso el público también se ha dispersado y fragmentado.

De todas formas, el cineclubismo, sin duda, está en la naturaleza de la cinefilia, y mientras el cine exista, tanto el uno como la otra perdurarán. Es por eso que a todo el que le apasiona el cine y, además, tiene vocación de apreciarlo en comunidad y la pulsión de compartir con un público más amplio ese gusto, inevitablemente querrá fundar o hacer parte de un cineclub.

***

Historias del cineclubismo en Medellín, Cali y Bogotá:

Salas de cine y cineclubes en Medellín 1956 – 2020 (Oswaldo Osorio)

Régimen de Historicidad: Cine Club de Cali. Identidad, economía y tiempo (Nathaly Andrea Palacios Alba)

Los cineclubes bogotanos: siguen actuando las manos del padre Hernando Salcedo Silva (Juan Diego Caicedo), en Bogotá fílmica: ensayos sobre cine y patrimonio. pp. 225 – 269.

Publicado en Revista Cronopio No. 99 en agosto de 2023.

- Details

- Hits: 2732

XV Festival Internacional de Cine de Cali – FICCALI

El tiempo de transición

Oswaldo Osorio

Aunque el espíritu del viejo Caliwood o el llamado Grupo de Cali todavía está presente en el festival, también se hace evidente que su espectro ya se va desvaneciendo y le está dando paso a una significativa transición, tanto generacional como en su curaduría y hasta de género. El primer día se le rindió homenaje a Alina Hleap, Ramiro Arbeláez y Oscar Campo; también se presentaron dos libros, uno de la Rata Carvajal con fotografías de Andrés Caicedo y otro póstumo de Luis Ospina con guiones de sus películas y algunos textos; además, se clausuró con Mudos testigos, la película de Ospina y Jerónimo Atehortúa.

Parece mucho Caliwood. Sin embargo, por otro lado, la programación ya tiene una identidad diferente a cuando el festival lo dirigía Luis Ospina, su fundador, tal vez con un rango mucho más amplio, en el que se destacan muestras como las de las vanguardias afro e indígenas, cortos de la diversidad, muestras de animación e infantil; además, en cabeza de su directora artística, Diana Cadavid, y su productora ejecutiva, Gerylee Polanco, se firmó la Carta por la Paridad y la Inclusión de las Mujeres en el Cine, por lo que casi el 50 por ciento de las películas del festival eran dirigidas por mujeres.

También había una serie de actividades académicas y formativas entre las que es importante destacar el XII Seminario de Investigación de Cine, el IX Laboratorio de Guion y el VIII Salón de Productores y Proyectos Cinematográficos – SAPCINE, es decir, es un festival no solo para ver películas, sino también, como debe ser, para reflexionar sobre cine, dinamizar la industria nacional y formar cineastas.

En general el festival está bien organizado y el público responde, aunque resintió la renuencia de Cine Colombia a vincularse como en otros años y algunas funciones en salas comerciales estaban muy alejadas de la Cinemateca La Tertulia y el centro. También habría que revisar el calendario nacional de festivales para que no se cruce con otros importantes, como ocurrió este año con la MIDBO (incluso algunos cineastas tuvieron que repartir su agenda entre el uno y el otro).

La programación de largometrajes no fue muy amplia pero sí sólida y sin títulos qué lamentar. Se puede destacar entre las internacionales la película inaugural, Mamacruz, de Patricia Ortega, una entrañable mirada a la sexualidad femenina en la vejez; Retratos fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, un bello y emotivo homenaje a la creación cinematográfica y a los cines de la ciudad de Recife; y Noche oscura, de Sylvain George (ganadora del Premio María), una extensa pero reveladora mirada a los jóvenes marroquíes que quieren emigrar a Europa a través de la ciudad autónoma de Melilla, uno de esos documentales que solo es posible ver con la disposición y el sin afán que se tienen en los festivales.

Entre los largos nacionales se presentó la premier mundial de Besos negros, de Alejandro Naranjo, una pieza que se arriesga con un tema inusual en el cine colombiano; y el estreno nacional de dos películas paisas: Diòba, de Adriana Rojas, una obra que logra una singular inmersión del espectador en la protagonista y su entorno; y Las buenas costumbres, de Santiago León, una exploración de la cultura y la moral antioqueñas desde el contraste de la mirada de dos jóvenes. También se presentaron Nosotras, de Emilce Quevedo, (ganadora del Premio María), una conmovedora y resiliente historia de abuso sobre las mujeres de la familia de la directora; y Ana Rosa, de Catalina Villar, también un duro relato sobre la represión a la mujer en Colombia, pero esta vez a través de los tratamientos psiquiátricos.

En suma, se trata de un festival cálido (que no caluroso para esa época), tanto en las personas que lo organizan y quienes dan la cara en cada función y actividad, así como en la ciudad que lo alberga. Tiene una gran variedad de opciones para ver, aprender, experimentar y conectar, así como un carácter que está terminando de definirse en su nueva identidad, luego de la partida de su fundador y de sobrevivir una pandemia.

- Details

- Hits: 1153

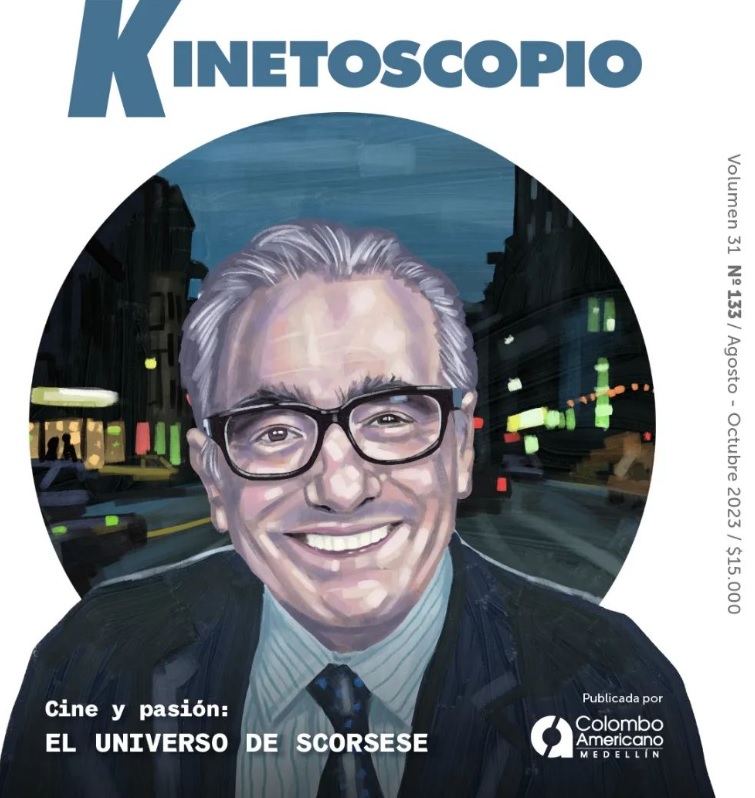

Martin Scorsese en el viejo Hollywood

La edición 133 de la revista Kinetoscopio está dedicada al director Martin Scorsese, un puñado de textos dedicados a elogiar al maestro neoyorkino, salvo por este, que le reclama por el talante de su producción de las últimas dos décadas.

Oswaldo Osorio

Esto no es precisamente una crítica al cine de Scorsese, es más bien un reproche cinéfilo. Porque, racionalmente y con los instrumentos de la crítica, es posible salvar e incluso ponderar casi todas sus películas del siglo XXI (los demás textos de este dossier seguramente son la prueba de ello). Pero para quienes tenemos presente que este cineasta hizo parte del Nuevo Hollywood, así como la fascinación que nos produjo su cine de los años setenta y ochenta (al punto de considerarlo como nuestro director favorito), ver lo que ha hecho en los últimos veinte años solo puede resultar decepcionante.

El Nuevo Hollywood fue ese renacimiento artístico que tuvo la Meca del cine entre mediados de los años sesenta y finales de los setenta, cuando se combinaron los valores de este centro industrial con la influencia liberadora de las nuevas olas europeas, además de una visión más crítica y pesimista de la sociedad estadounidense, dando como resultado unas películas audaces e innovadoras, realizadas por directores –la mayoría jóvenes– como Francis Ford Coppola, Hal Ashby, Woody Allen, Peter Bodganovich, Robert Altman, Brian de Palma, Arthur Penn, Paul Scrhader, Mike Nicholls, Terrence Malick, Sidney Lumet y, claro, Martin Scorsese.

El espíritu de este cine diferente y desafiante se encuentra desde su violento y casi existencial primer cortometraje, The Big Shave (1967), hasta la trepidante y reveladora obra maestra que es Buenos muchachos (1990). Entre la docena de películas de ficción que hizo en este periodo, hay dos que fueron por encargo y para el lucimiento de sus estrellas: para Ellen Burstyn dirigió Alice ya no vive aquí (1974) y para Paul Newman recicló a un viejo personaje en El color del dinero (1986); en las demás, están los temas que definieron su universo, como la culpa católica o la espiritualidad redentora, la Pequeña Italia o la ciudad de Nueva York como cultura y escenario, la violencia que explica un contexto o sus personajes, las complejas relaciones entre amigos de la calle o el crimen, y los obstáculos casi insalvables de las relaciones amorosas. Así mismo, creó un estilo visual y narrativo que cada vez se fue perfeccionando y que, incluso, hizo escuela entre muchos directores que le sucedieron, un estilo intenso, directo, de un ritmo que podía pasar del frenetismo a la imagen congelada, con una expresiva movilidad de la cámara y una contenida tensión en las escenas definidas por la precisa dirección de actores.

Después de eso, viene el innecesario remake de Cabo de miedo (1991), que apenas era un thriller promedio del que él hizo otro thriller promedio, solo que con su ya distintivo estilo. La película de Paul Newman y esta fueron los primeros indicios de que se quería desprender del Nuevo Hollywood para acoplarse al “viejo Hollywood”, esto es, al cine seguro, de grandes estrellas y abultados presupuestos, preferiblemente en un cómodo género cinematográfico, buscando al gran público, repitiendo ideas y fórmulas, incluso de él mismo. Y esto queda plenamente confirmado con Casino (1995), esa película que la Universal le pidió luego de ver Buenos muchachos, pero la quería más rutilante, edulcorada y con la diva del momento, una versión más ligera para distribuir en cientos de copias y ganar el doble de la inversión, como efectivamente ocurrió.

Luego vino lo inevitable, cuando el actor en alza de los años noventa pareció preguntarse por el director en alza del momento: el resultado es que Scorsese, de sus últimas diez películas, ha hecho seis con Leonardo DiCaprio. ¿O habría que decir para DiCaprio? Porque algunos temas y gestos formales del ya veterano director parecen sobrevivir, pero muchas de esas películas podrían haber sido hechas por cualquiera, como El aviador (2004) o La isla siniestra (2019), o incluso en las que no está el actor, como Hugo (2011). En otras es que recicla su estilo en temas ajenos a él: El lobo de Wall Street (2013), o se recicla por completo a sí mismo: El irlandés (2019).

Es posible pensar que directores como Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Oliver Stone o Guy Ritchie tienen un cine deudor de la influencia de Martin Scorsese: el dinámico montaje, el rimo narrativo, la forma de abordar la violencia o el expresionismo nervioso de la cámara y sus movimientos, son recursos reconocibles que han sabido incorporar a su estilo y ponerlos al día. Y aunque Scorsese sigue siendo un maestro en esta forma de hacer cine, actualmente solo es la misma manera usada por muchos y lo que el gran público está consumiendo. En otras palabras, su estilo y universo disruptivo de hace décadas, es ahora la corriente principal en Hollywood, y el director de Taxi Driver (1976) y Toro Salvaje (1980) avanza cómodamente por ella como si viajara en un yate de lujo.

Es cierto que la “ley natural de la vida” es ser rebelde e innovador en la juventud y en la adultez sentar cabeza y acoplarse al sistema, pero esa no debería ser la ley del cine, ni del arte en general. Scorsese se acopló al sistema, algo que no hicieron otros, y no me refiero a los que jóvenes eran una cosa mientras podían ser la otra, sino a quienes participaron de movimientos de ruptura y continuaron toda su vida con ese mismo espíritu: Einsenstein, Rosellinni, Godard, Altman, Herzog, Von Trier y tantos otros, pero la lista de los alienados, acomodados y absorbidos por el sistema es más larga. Y lo que lamenta este texto es que Scorsese no haga parte del primer grupo sino del segundo, independientemente de que no dirija malas películas.

Termino con unas palabras que, paradójicamente, él mismo escribió en una carta abierta a su hija Francesca: “Siempre supimos que las películas eran un negocio y que el arte del cine es posible al haberse alineado con las condiciones económicas. Ninguno de nosotros, los que comenzamos en los años sesenta y setenta, nos hacíamos ilusiones en ese sentido. Sabíamos que tendríamos que trabajar duro para proteger lo que queríamos.”

- Details

- Hits: 971

El Conde, de Pablo Larraín

El vampiro del pueblo

Oswaldo Osorio

El mejor regalo que puede hacer el cine para conmemorar (y nunca olvidar) el medio siglo del golpe de estado en Chile, es una sátira oscura y frontal contra el mismísimo Pinochet. La obvia y directa alusión al dictador con el vampirismo no le quita su contundencia y rabiosa elocuencia. Pablo Larraín elabora esta farsa política con la que hace rendir cuentas al militar y a su familia, apelando a diversos recursos argumentales y códigos dramatúrgicos, algunos tan elementales como sutiles e ingeniosos otros.

El más importante director chileno de este siglo necesariamente ya ha abordado en su filmografía los oscuros años de la dictadura militar (1973 – 1990) y sus consecuencias. Tal vez la más dura de sus películas es Post morten (2010), centrada en los médicos que le hicieron la autopsia a Allende; mientras que en Tony Manero (2008) mira aquel periodo a través de un tétrico y peligroso personaje. Ambas cintas parecen cuentos de horror, no a pesar, sino justamente debido a su realismo y a los hechos que ponen en escena.

Ese horror parece matizado en El conde (2023), debido al personaje en clave de cine fantástico con el que representa a aquel viejo tirano del cono sur latinoamericano. Pero su vida eterna, su vuelo nocturno y su dieta de sangre y corazones no termina de sacarnos de esa cruenta y arbitraria realidad que vivieron los chilenos durante casi dos décadas, ni de los crímenes que Pinochet y sus cercanos cometieron en todo ese tiempo… y hasta después.

Y es que quienes lo rodean son casi tan oprobiosos y mezquinos como el mismo chupasangre: El lugarteniente, la esposa y los hijos. El primero, sigue saliendo a cazar sangre, un recordatorio, tal vez, de que en Chile todavía perviven los súcubos del fascismo. Solo hay que ver el sobrevuelo de este y del conde en la ciudad, que termina siendo una imagen sobrecogedora y de gran poder simbólico. En cuanto a su familia, el relato no muestra ninguna simpatía por ellos, todo lo contrario, resulta siendo un poco esquemático por los trazos hoscos y vulgares con que los dibuja, y parecen siempre mirados con odio por la cámara. Por otro lado, la mezquindad y violencia entre ellos también es un comentario acusador sobre su calaña y, por qué no, el secreto deseo que los asesinos y corruptos de su país terminen por matarse entre ellos.

Solo hay un personaje que no es de ese círculo, una monja que es enviada a asesinarlo. Se trata de un personaje que funciona como un bizarro código narrativo y expositivo, o una suerte de vengadora del pueblo, aunque también es adalid de la complicidad de la iglesia con los tiranos, que luego de que dejan de serlo la santa institución solo quiere rescatar su posible tesoro. Por eso es un personaje que funciona un poco caprichosamente, casi como un comodín argumental. Las entrevistas que hace, por ejemplo, son un recurso un poco burdo, pero que para quienes no conocemos los detalles de la participación de la esposa y los hijos en los actos de corrupción de la dictadura, resulta informativo y hasta revelador.

Formalmente se imponen tres elementos: primero, el uso constante de la voz en off, que puede verse como un recurso narrativo válido para conectar tan disímiles componentes o también como otro facilismo de una película que teme dejar pasar detalles en su denuncia; el segundo, es el uso de un blanco y negro demasiado plano, el cual parece más un gesto obvio para una película de vampiros que un elemento expresivo en relación con el tema y ciertas situaciones; y por último, la casa derruida y en medio de una isla, que bien puede verse como otro símbolo de la dictadura y su decadencia, y sus sótanos como lo que aún se esconde bajo la democracia y el poder que tienen quienes se lo arrebataron a don Salvador.

Hay que destacar también, en esta gran alegoría sobre la tiranía, el hecho de que Larraín no se limitó en comentar solo a su país, sino que propuso ingeniosos guiños para darle hondura histórica a este tipo de tiranos, a esta ideología totalitaria, como la presencia de la Thatcher, el mismo origen del conde y el robo de la cabeza María Antonieta.

Aunque Netflix es una máquina de crear contenidos de entretenimiento, hay que reconocer que algo de su riqueza lo destina al apoyo de autores como Pablo Larraín, por muy comprometidos y delirantes que sean sus proyectos, porque esta película tiene un poco de esto, por eso no es la sólida obra que uno quisiera ver, como tantas otras sí tiene, pero de todas formas es un destacado trabajo que tiene una misión clara y la desarrolla cinematográficamente, contando con muchos puntos altos y hasta memorables.

- Details

- Hits: 1694

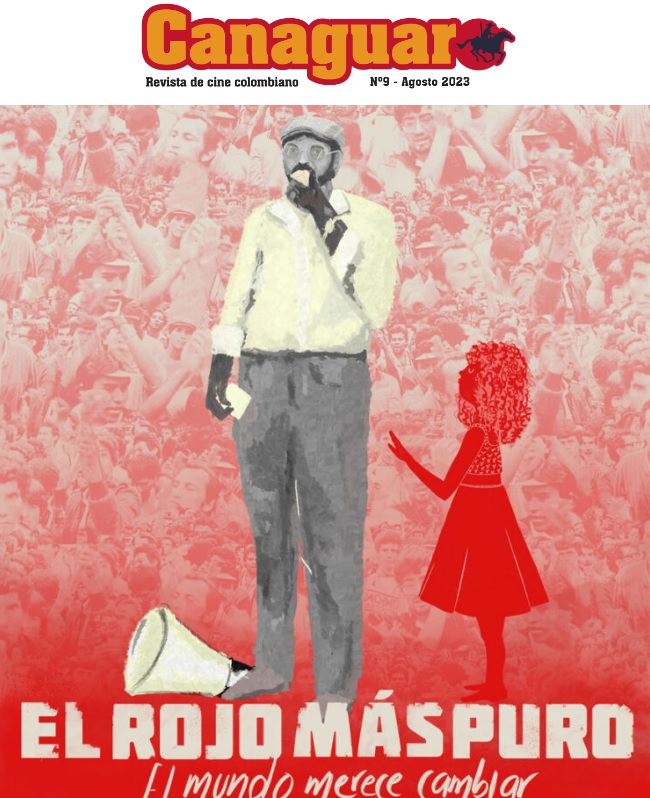

Canaguaro No. 9

Revista de cine colombiano

La última edición de Canaguaro para que la lean y la difundan. Hay 17 críticas sobre películas recientes,entre ellas, Anhell69, Nuestra película, Utopía, Puentes en el mar, Cristinta y El rojo más puro; así como 5 entrevistas a directoras colombianas (Diana Bustamante, Patricia Ayala, Laura Gómez, Carla Melo...) y un texto panorámico sobre Jairo Pinilla.

https://canaguaro.cinefagos.net/n09/

https://canaguaro.cinefagos.net/

- Details

- Hits: 764

La película más premiada...

La mejor película, la más taquillera

Oswaldo Osorio

La película más premiada de la historia no es la mejor película del cine. De hecho, la mejor película de todos los tiempos no es la más grande obra maestra ni la más importante. Mucho menos la más taquillera es cualquiera de estas cosas. Parecería que sobra aclarar todo esto, pero no falta quienes se tomen al pie de la letra estos absolutos, los cuales, por supuesto, y para usar un oxímoron, son absolutos relativos.

Todo, en todas partes y al mismo tiempo (The Daniels, 2022), ahora es la película más premiada de la historia del cine, superando a El señor de los anillos, El retorno del Rey (Peter Jackson, 2003), y por mucho, en más de cien premios. Claro, la primera relatividad es que en estos últimos veinte años han aumentado las entidades y eventos que otorgan galardones, como igual ocurrió en su momento con la película de Jackson en relación con Titanic (James Cameron, 1996), y esta con Ben Hur (William Wyler, 1959), y así sucesivamente. Por tanto, esta marca se hace frágil y blanda al lado de la dinámica imparable del tiempo y sus variables.

Ahora, es sabido que la mayoría de premios, en especial los principales, como los Oscar y los BAFTA, más que confiables reconocimientos a la calidad, son medidores de la popularidad de la película o de la persona en cuestión, pues no son expertos los que eligen sino los mismos integrantes de la industria quienes votan, la cual usa estos premios para celebrarse y promocionarse. Así que las posibilidades de ganar también dependen de otros factores extra cinematográficos, como el presupuesto en publicidad que el estudio decide invertirle a las películas (entre más promocionada, más votantes ven una película y mayor oportunidad tiene de que muchos le den su voto), también influye el factor de la corrección política, el de la reivindicación o el castigo, y hasta el de “ya le tocaba”.

Otro cantar son las listas de expertos, siendo la más prestigiosa la que realiza cada década desde hace setenta años la revista Sight & Sound, publicada por el British Film Institute. En 2022 la película que encabezó la lista no solo sorprendió, sino que hasta indignó a muchos: Jeanne Dielman (Chantal Akerman, 1975), que es una mirada a la cotidianidad de una ama de casa en Bruselas, casi sin argumento, en un espacio limitado y con tres horas y media de duración. Este reconocimiento siempre ha estado acompañado por el aura de “obra maestra”. Lo tuvo El ciudadano Kane (Orson Welles 1941) durante sesenta años y Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958) en la última década.

Nunca se puso en cuestión, por consenso general, que alguna de estas dos películas no fuera tal cosa. No obstante, con la radical distancia ante las narrativas convencionales del filme de Akerman, los desacuerdos, pataletas y estupefacciones generaron un ruido que, todavía un año después, se escucha su eco. La lista es votada por más de mil seiscientos expertos cinematográficos, entre críticos, programadores, curadores, archivistas y académicos, lo cual le da una legitimidad difícil de refutar, eso sin contar el medio y la entidad que los respalda. Así que, buscando razones para esta polémica elección, se pueden proponer tres de peso: la primera, que entre los votantes ya se haya hecho efectiva la superioridad de un relevo generacional en el que los más jóvenes son más afines a las narrativas del cine moderno; la segunda, que por tratarse de una película con un fuerte componente de reivindicación de la mujer (tanto por su autora como por el tema y su tratamiento), resulta muy afín con la mentalidad de estos tiempos (lo que incluye golpes de efecto como el movimiento Metoo, e incluso el aumento de votantes femeninas en esa exclusiva lista); y por último, la muerte de Chantal Akerman en 2015, hecho que suele reavivar el interés, o incluso descubrimiento de la obra de cualquier autor, más aún al tratarse de un suicidio.

En un punto medio están los festivales, donde sus premios no dependen de las veleidades e injusticias de una elección cuantitativa, es decir, por la suma de cientos o miles de votos (con toda su variedad de votantes), sino que un grupo limitado de personas (alrededor de una decena) debaten y eligen por consenso a los ganadores, lo cual parece más consistente y confiable. No obstante, el relativismo en este caso se da por el hecho de que cada año ese grupo de personas cambia, empezando por el presidente del jurado, quien tiende a direccionar la elección, lo cual es un indicio de los criterios tan diversos como contradictorios que pueden intervenir si se tiene en cuenta que, en los últimos años, han sido presidentes del Festival de Cannes, por ejemplo, figuras tan disímiles como David Lynch, Quentin Tarantino, Abbas Kiarostami, Cate Blanchett, Steven Spielberg y Wong Kar-Wai.

Incluso la marca que parece más segura y verificable, tampoco lo es: la película más taquillera de la historia. Actualmente la lista la encabeza Avatar (James Cameron, 2009), mientras la segunda es Avengers: Endgame (Anthony y Joe Russo, 2019), de la cual, cuando en su momento no pudo alcanzar la recaudación de los Na’vis, se hizo un reestreno con un metraje adicional y lo consiguió, pero este añadido no fue tomado en cuenta por nadie y fue visto solo como una artimaña sin significado real. Una variable más sería definir esta competencia de cifras por la más taquillera en relación con su tiempo, es decir, haciendo el correspondiente ajuste de inflación. En ese caso, la película con mayores ganancias ha sido Lo que el viento se llevó (Victor Fleming, 1939), seguida por Titanic (James Cameron, 1997). Y finalmente, hasta hay quienes han hecho cuentas de lo que, luego de su estreno, pueden sumar los derechos de emisión y streaming, y en este caso parece que El rey león (Jon Favreau, 2019) estaría en la punta.

Así que todos estos superlativos siempre hay que tomarlos con reticencia, saber leerlos como indicios de lo que ocurre en cada una de sus categorías y tener una sola certeza: su gran utilidad para el cine y los espectadores es que son un potente vehículo promocional de las películas. Es así como Todo, en todas partes y al mismo tiempo, después de su nominación y premiación por la Academia, ya ha sido más vista que en el momento de su estreno. Igual ocurre con Jeanne Dielman, que seguramente está siendo repasada y descubierta por un público cinéfilo en aumento luego de su polémico ascenso a ese puesto de privilegio.

Entonces, en este momento de tan apabullante oferta y acceso casi irrestricto al extenso universo de contenidos cinematográficos, lo más recomendable es saber cruzar todas estas variables y hacer la propia selección de acuerdo con tales listas, marcas, selecciones de festivales, recomendaciones de críticos, destacados de plataformas y sumarla a los culposos placeres de cine que cada quien tiene. Todo vale, menos tomarse en serio y al pie de la letra estos absolutos.

Publicado en la Revista Cronopio No. 98 de mayo 3 de 2023.

- Details

- Hits: 1495

Amando a Martha, de Daniela López

Para romper con el silencio

Oswaldo Osorio

No importa que un tipo de cine o narrativa nos tenga al borde del agotamiento y el hastío, porque si la película tiene algo que decir y lo hace con convicción cinematográfica, siempre bienvenida será. Eso ocurre con este documental de Daniela López, otro relato más, de los tantos que ha tenido el cine colombiano de la última década, donde se impone la voz de la propia cineasta hablando de su familia. En este caso se trata de su abuela y el duro testimonio de maltrato que padeció, pero que es contado aquí con riqueza de recursos, así como con lucidez y contundencia en la reflexión de fondo que propone.

Martha fue vejada y amenazada, durante casi cuatro décadas, por Amando, su marido con paradójico nombre para esta historia. Era maestra, y tal vez por esto tuvo una mayor consciencia de lo que vivía, aunque eso no le sirvió para librarse a tiempo de su verdugo, solo para soportar su carga haciéndola manifiesta a través del lenguaje, ya fuera de grabaciones de audio, un diario y cartas a su familia. Este material, junto con fotografías y grabaciones de video, testimonian el martirio de esta mujer, quien, igual que muchísimas otras, fue víctima de una violencia de género enquistada en un mundo patriarcal, el cual tiene aun mayor peso en una región como Antioquia.

Pero lo peor de esta violencia de género es el silencio impuesto por esa cultura patriarcal y por un absurdo sentido de vergüenza que acalla cualquier voz al interior de las familias. Aunque esa cadena de silencio la empieza a romper Martha con el registro de sus palabras, y a este gesto liberador le da continuidad su nieta, amplificando su voz con este relato cinematográfico. Amabas son conscientes de lo que significa su transgresión y ese es siempre uno de los principales cuestionamientos que tiene este cine autorreferencial: las sensibles y difusas líneas que se pisan o se cruzan, tanto desde lo ético como lo emocional, en relación con el círculo familiar.

Pero la causa mayor suele imponerse, y en este caso es reivindicar a Martha, resarcir, aunque sea simbólicamente a través de la película, todo ese dolor, físico y emocional, que padeció, así como superar ese silencio cruel que terminaba siendo más oneroso que el maltrato mismo. Es por eso que este documental produce unas sensaciones encontradas, pues, por un lado, resulta una historia de vida tremendamente dura y hostil, y por otro lado, está todo ese proceso de liberación y resiliencia al que la película termina contribuyendo y, cualquiera esperaría, dándole cierre.

No obstante, los planes de Daniela López con esta pieza van más allá del caso de su abuela, porque con su propia voz, que no oculta su pesadumbre y desazón, pone en cuestión el estado de cosas para con las mujeres como su abuela, no solo frente a ese hombre maltratador, sino también ante el silencio y hasta la anuencia cómplice de la familia, así como con relación al contexto social y cultural que alienta, justifica y oculta este tipo de comportamientos.

Esta voz lo que hace es amalgamar un relato en el que sabe incorporar todo ese material que le proporcionó su abuela, así como su diálogo (incluso con cierto grado de confrontación) con fu familia, y además, una amorosa cercanía y solidaridad con Martha, su historia y su ser. Por esos se trata de una película sólida e inteligente en su construcción, que es capaz de trascender un caso específico para denunciar un inveterado comportamiento social, y al mismo tiempo, ser un relato íntimo, cálido y entrañable.

- Details

- Hits: 1864

Puentes en el mar, de Patricia Ayala Ruiz

Resiliencia y resistencia

Oswaldo Osorio

En Tumaco convergen casi todos los factores causantes de la violencia en Colombia: presencia de los distintos actores armados, cultivos de coca en la región con el consecuente narcotráfico y las rutas para sacar la droga por el mar, pobreza multidimensional, corrupción y una alta proporción de jóvenes en su población, cuya cotidianidad está permanentemente rozada por la violencia, la delincuencia y el conflicto. En medio de este funesto panorama transcurre la inevitable historia de un adolescente y su madre, una historia contada con eficaz sencillez y elocuencia en su denuncia, así como con un gesto de resiliencia ante la grave situación.

La madre acompaña todos los días al joven al colegio, asumiendo una actitud sobreprotectora que, naturalmente, a él lo fastidia, pero que cualquier otra persona entendería dado el contexto en que viven. Por eso todo empieza con este pequeño y cotidiano conflicto entre ellos, el cual es importante porque define la estructura narrativa, pues el relato primero acompaña a la madre en su desasosiego porque su hijo no llega a la casa, y luego a éste en ese desaventurado incidente en el que se ve envuelto. Aislar estos dos puntos de vista fue una decisión narrativa inteligente, pues potencia y define mejor a ambos personajes y su drama personal en relación con el otro.

Entre una y otra línea argumental se despliegan las aristas y matices de un problema crónico en el que, principalmente los jóvenes, son carne de cañón, o el cañón mismo, de una violencia que mantiene confinada a la población; un problema en el que el crimen organizado tiende sus filosos hilos por toda la ciudad y pasa por cada uno de esos puentes de madera que malabarean sobre el mar. Es un rincón de Colombia donde el Estado ha sido incapaz de controlar lo que la violencia y la criminalidad tienen bajo control, en buena parte porque los políticos y la institucionalidad mantienen vínculos con los criminales.

En la contraparte de esto, la película también se esmera en darle protagonismo a una comunidad que, aunque temerosa, ha aprendido a construir una red de apoyo, resiliencia y hasta resistencia. Por eso, esta madre desesperada nunca está sola, siempre tiene el soporte especialmente de otras mujeres. El miedo que mantienen se enfrenta con la unión, con la simbólica luz de una vela, con movilizaciones colectivas o con un cerco humano que rodea a quienes lo necesitan, como ocurre con el joven y atemorizado protagonista.

En medio de este doble contrapunto entre madre e hijo y entre la amenaza constante a una comunidad y su decisión de no doblegarse ante la violencia, la narración es conducida con sobriedad a través de unos actores –en su mayoría naturales– que son los que empiezan por darle ese tono de honestidad y realismo a una puesta en escena que evita la grandilocuencia y los sobresaltos, la cual contrasta positivamente con esa tensión dramática que casi desde el principio tiene la historia. Ese contraste también se da con las imágenes, igual de sobrias y cuidadas, pero con la potente belleza del Pacifico y lo pintoresco de las rústicas y coloridas estructuras de madera. Es un paisaje que no merece estar cruzado por tanta violencia y que, por el contrario, parece explicar la calma y sosegado hablar de sus vecinos, en especial de la protagonista.

Dicen en la película que “los hijos solo traen desvelos”, pero es este conflictivo país el que desvela, sobre todo en zonas como Tumaco. Y aun así, hay algo en las personas que se niega a que prevalezcan estas situaciones. La película misma se une a ese espíritu, porque en ella hay una amorosa comprensión de este problema y la vocación de comprometerse con él, de hacer del cine una activa forma de resistencia y resiliencia, tanto para esa castigada comunidad como para todo el país.

- Details

- Hits: 1560