Cinéfagos

Ana Rosa, de Catalina Villar

La libertad borrada

Oswaldo Osorio

Los mecanismos de control y represión del sistema patriarcal sobre las mujeres han sido diversos. Históricamente se han destacado el religioso y el político, pero uno de los más taimados e hipócritas ha sido el médico, respaldado por disciplinas con pretensiones de ciencia y legitimadas por la institucionalidad galena. Esta película es, al tiempo, una historia familiar, una investigación documental, una denuncia de esa represión médica y la reivindicación de una mujer.

El documental es dirigido por Catalina Villar, una cineasta y formadora de larga trayectoria, tal vez ya más francesa que colombiana, pero eventualmente regresa a contar historias de su país. Empezó con un reconocido trabajo, Diario de Medellín (1998) y en 2017 codirigió con su esposo, Yves de Peretti, Camino, un documental que, como preludio, dialoga con Ana Rosa, porque habla de las relaciones de la psiquiatría con la ciencia, el poder y la norma.

Todo empieza con el hallazgo de una foto, el único vestigio de la abuela de la directora, de quien solo sabía que tocaba el piano y que le habían hecho una lobotomía. Con estos tres datos Villar se lanza a una pesquisa con familiares, archivos y expertos para conectar esa historia familiar con aquella hórrida práctica médica. La primera certeza es que a Ana Rosa la habían borrado de la historia, entonces ese se convierte en el principal propósito del documental, reescribir la biografía de esta mujer y las razones de esa vergonzosa y vergonzante invisibilización.

Sin que el documental sea especialmente atractivo cinematográficamente, ni en su concepción visual ni en sus formas narrativas, su talante de trabajo investigativo lo hace un relato cautivador y revelador, pero también indignante cada vez que va arrojando luces sobre la vida de Ana Rosa y las prácticas en relación con la salud mental, no de las personas, sino particularmente de las mujeres en aquella época. También se destaca la voz de la propia directora conduciendo ese relato con sus preguntas y reflexiones, tanto sobre su abuela como sobre tales procedimientos de la neurocirugía y el contexto social que las aprobaba y luego las silenciaba.

Sorprende aún más de esta historia quiénes fueron los que autorizaron su lobotomía y las veladas razones para hacerlo. Sorprende también el premio Nobel que le dieron al médico que inventó el procedimiento, así como tantos otros datos y circunstancias de esta infortunada historia. Bueno, por lo menos ahora nos sorprenden e indignan esas cosas, un indicio de que los tiempos han cambiado, pero las luchas por la equidad de género necesariamente perviven, aunque ya no sea frecuente que se borre la existencia de una mujer a causa de su “notable daño al buen servicio”.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1254

Vidas pasadas, de Celine Song

Una cálida conversación

Oswaldo Osorio

¿Puede existir el amor sin amor? Esta película demuestra que sí. Y eso es lo llamativo y refrescante de ella, que todo el relato y sus dos protagonistas están construidos sobre esta paradoja. El arte en general, y el cine en particular, tienen la virtud de poder hablar de lo que no existe o no está presente, sugiriéndolo o evocándolo, llamándolo de distintas maneras, solo anunciándolo en un provocador y a veces sádico juego de suspenso contra el que nada puede hacer el espectador, tal vez solo ilusionarse con improbables anticipaciones amañadas a sus deseos.

Posiblemente este sea uno de los triángulos amorosos más amables de toda la historia del cine. El amor de una pareja de niños coreanos parece reavivarse veinte años después de que ella emigrara a Canadá y ya estando casada con otro hombre. El grueso de la película es la historia de su reencuentro y de un relato que trata de responder sutilmente preguntas como ¿Se impondrá el destino o la serendipia? ¿Existe el destino en el amor? ¿Cómo saber cuál (o quién) es el verdadero destino en el amor?

Casi toda la narración son largas conversaciones, pero constituidas por unos diálogos tan cotidianos como inteligentes, un constante cruce de ideas, sentimientos y emociones desencadenados por la particular situación y siempre con el amor como pivote de las palabras y las reflexiones, también de los silencios, unas veces incómodos y otras elocuentes. Y en medio, la incertidumbre del desenlace de ese triángulo, así como la contenida impotencia del tiempo pasado o las oportunidades perdidas.

También hay una pregunta por la identidad, pues mientras ella es coreana, canadiense y neoyorquina, él es un coreano que ni habla inglés. Aquella célebre frase de Rilke que dice que la verdadera patria es la infancia, parece puesta a prueba aquí, porque ella no ha podido desprenderse de esa patria, pero tampoco está muy convencida de si todavía pertenece a ella, porque tiene otras patrias y otros amores. Todos esos dilemas y dudas, así como la seguridad de lo que se siente y la vacilación sobre lo que se debe hacer, están delicadamente desarrollados en este relato con palabras, titubeos, miradas o los dedos a punto de tocarse en un viaje en metro.

Vidas pasadas (Past Lives) es una deliciosa y agridulce fábula de amor y desamor, un permanente contraste de sentimientos opuestos donde toda su elaboración, principalmente los diálogos y la construcción de los personajes con su relación, está finamente equilibrada, pulida en sus detalles y llevada de principio a fin como si fuera una cálida conversación con alguien con quien uno se siente muy a gusto.

TRÁILER

- Details

- Hits: 930

Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos

Las aventuras de la niña adulta

Oswaldo Osorio

Muchas de las mejores películas son aquellas en las que uno no se da cuenta de que está viendo cine, incluso si es cine fantástico. Y es que por menos realista que sea un universo propuesto por una película, si su relato tiene un código orgánico y coherente, gracias al pacto poético que establecemos con ella, nos podemos embeber tanto en su realidad que no salimos de ella sino hasta que empiezan los créditos finales.

Esta película de Lanthimos puede ser entretenida, vivaz y llena de inventiva visual, pero el artificio de su relato siempre se pone en evidencia. Basada en una novela de Alasdair Gray, la historia es una combinación de personajes como Frankestein, el niño salvaje, Kaspar Hauser y hasta Benjamin Button, es decir, esos seres a los que un relato enfrenta su inocencia y naturalidad moral con el mundo lleno de prejuicios, absurdas reglas sociales e incomprensibles modelos morales, todo esto para plantear cuestionamientos, críticas o reflexiones sobre el funcionamiento de la vida y la sociedad del momento.

El origen de Bella Baxter ciertamente es novedoso, incluso puede verse como la cuota inicial para todo un discurso de empoderamiento femenino que cruza la película entera, que a veces resulta elemental y cliché, pero otras muy perspicaz y certero. No obstante, las costuras del artificio, tanto narrativo como de la construcción del personaje, se notan con sus parlamentos y disquisiciones sobre cualquier tema, pues su condición de niña adulta y de alma inocente frente al malintencionado mundo, les permite a sus autores (desde la novela, pasando por el guion hasta la dirección) usarla a manera de comodín para ser tonta cuando les parece y brillante cuando lo necesitan. Y cuando eso ocurre, que es durante casi toda la película, entonces uno recuerda que está en cine, que le están echando un cuento y manipulando con rústicos recursos narrativos. Además, los diálogos mantuvieron una retórica elaborada, ingeniosa y florida que está más cerca de su fuente literaria que del cine, es decir, son más diálogos para leer que para escuchar, lo cual aumenta el artificio.

Inevitablemente, la forma afecta el fondo y, por más que la película no se queda solo en lo anecdótico y pintoresco del personaje, sino que propone una ideas y reflexiones relevantes y significativas, la sombra de las dudosas peripecias de su construcción siempre está allí. Aun así, es necesario reconocerle todos esos temas que pone en cuestión, empezando por esa mirada a la condición femenina en una era victoriana con insinuaciones futuristas. Desde la particular visión de la protagonista, la película habla del amor, el sexo, las normas sociales, la ciencia, el conocimiento, la relevancia de las emociones y la desigualdad en el mundo. El personaje está expresamente diseñado para experimentar todos estos tópicos, asumir una posición frente a ellos y elaborar su respectivo discurso, ya sea empoderador, cuestionador o disruptor.

Para esta toma de conciencia y las conclusiones empíricas a las que ella llega son determinantes los cinco hombres que forjan su vida: el padre creador que le otorga el libre albedrío, el enamorado comprensivo, el amante mundano y egoísta, el pensador escéptico y el machista posesivo. Se destacan el extravagante estoicismo del padre (Willem Dafoe) en su amable versión del Doctor Frankestein, así como ese pobre amante (Mark Ruffalo) que es el que mejor se transforma del relato, porque pasa de ser un dandi lascivo a un pusilánime vengativo, teniendo en medio toda una aserie de rangos temperamentales y de carácter muy convincentes.

El diseño de arte es un deleite estético y resulta definitivo para crear unas sugerentes ambientaciones, reconocibles desde los referentes históricos, pero también extravagante y juguetonamente estilizados. Todo ello contribuye a crear una de esas anómalas realidades a las que este cineasta griego nos tiene acostumbrados, realidades que flirtean con el absurdo o la fantasía, pero que son un vehículo para hablar de manera transgresora y radical de temas esenciales o capitales. Aquí lo hace, sin duda, más allá de los reparos antes mencionados.

- Details

- Hits: 1378

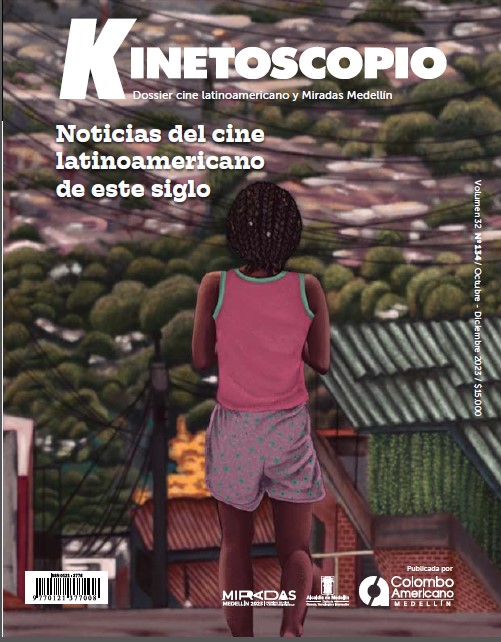

La madurez del nuevo siglo del cine colombiano

La edición 134 de la revista de cine Kinetoscopio (diciembre 2023) está dedicada a las "Noticias del cine latinoamericano de este siglo". Son ocho textos que recorren el cine de la región, tanto de forma panorámica como sobre cinematografías nacionales específicas. Este escrito hace parte de ese dossier. La revista, además, contiene el catálogo del Festival de Cine Miradas 2023.

Oswaldo Osorio

Podría decirse que el cine colombiano apenas empieza su edad adulta con Focine[1], en la década del ochenta. Antes de eso solo se cuentan pioneros, balbuceos, ensayos y errores. Esa adultez se desarrolla y consolida durante el siglo XXI, coincidiendo con el impulso que le da la Ley de cine de 2003. Continuando con el símil, en esta transición de centuria, a nuestro cine le ha pasado igual que a una persona a lo largo de varias décadas, que se ha transformado en muchos aspectos, ha adquirido nuevas características y cualidades, pero en su esencia sigue siendo el mismo.

En relación con el público, el cine nacional siempre ha avanzado cuesta arriba, en el siglo pasado por su supuesta precariedad técnica (que es una percepción causada más por los cortos del Sobreprecio[2] que por la mayoría de los largometrajes), y durante este siglo por su – también supuesta– fijación con temas de marginalidad, violencia y narcotráfico, unos tópicos que no alcanzan a ser ni un tercio de la producción, aunque son las películas que más visibilidad tienen, ya sea por el reconocimiento de sus autores o por su impacto en festivales internacionales. A esto se suma un problema que resulta una ironía: en las últimas dos décadas se ha estrenado más de medio millar de películas colombianas en salas, esto es el doble de toda la producción del siglo XX, pero como el público no ve mucho cine nacional, la mayoría de estas obras son desconocidas por el grueso de la audiencia, que ni siquiera tiene idea de esta significativa cifra.

Este cine de la marginalidad y la violencia es, sin duda, una de las grandes narrativas del cine nacional desde la década del sesenta, y en los últimos veinte años se ha afianzado como la de mayor relevancia con títulos como Sumas y restas (Víctor Gaviria, 2005), Perro come perro (Carlos Moreno, 2008), Retratos en un mar de mentiras (Carlos Gaviria, 2010), Los colores de la montaña (Carlos César Arbeláez, 2011), Jardín de amapolas (Juan Carlos Melo, 2014), Alias María (José Luis Rugeles, 2015), Oscuro animal (Felipe Guerrero, 2016), Monos (Alejandro Landes, 2019), Los reyes del mundo (Laura Mora, 2022) o Un varón (Fabián Hernández), por solo mencionar algunas. Se trata de un cine comprometido con mirar de cerca y de manera honesta y reflexiva los problemas más apremiantes del país, siempre buscando formas expresivas personales y no convencionales, sin atisbo alguno de explotación o sensacionalismo.

A esta narrativa se contrapone otra que está en las antípodas temáticas y cinematográficas, incluso de aceptación por parte del público: la comedia populista, un cine definido por los actores y formatos televisivos, así como por un humor ligero y chambón, que apela a diálogos repentistas y a la explotación de estereotipos, que no al humor elaborado y ni siquiera a la comedia visual. Con Dago García y la saga de El paseo a la cabeza, se pone al día la fórmula del benjumeismo de los años ochenta, con un éxito tal que representa casi un treinta por ciento de la producción de todo de este periodo. Es cine desechable y de consumo, pero necesario para animar la taquilla y fortalecer la industria nacional.

Otro aspecto a destacar en este nuevo siglo es el natural relevo generacional en los cineastas, ahora formados en escuelas de cine y con un mayor contacto con el cine de autor internacional por vía de los festivales de cine y el internet. Y si sus antecesores (que aún eventualmente sacan alguna película) venían más de una tradición literaria, del realismo social y estaban afincados en la narrativa clásica, muchos de los autores actuales se alinean con unas narrativas modernas o alternativas, se preocupan de universos introspectivos, tienen predilección por el trabajo con actores naturales, pueden poner al espacio como protagonista y combinan sin problema el realismo social con lo poético y el lirismo. Esto es posible verlo en las obras de directores como Franco Lolli, Libia Stella Gómez, Spiros Stathoulopoulos, Óscar Ruiz Navia, Ciro Guerra, Laura Mora, Alexander Giraldo, José Luis Rugeles, Rubén Mendoza, William Vega, Jaime Osorio Márquez, Carlos Osuna, Ruth Caudeli, Juan Andrés Arango y Juan Sebastián Mesa, eso por solo mencionar solo los que al menos han dirigido dos películas.

Eso no quiere decir que todo el cine nacional ahora es de vanguardia y asiduo festivalero, también hay una importante producción de películas que le apuesta al cine de género y con una suficiencia en su factura. Hay títulos de horror, incluso de acción, pero especialmente thrillers, y aunque son ideales para tener una buena acogida con el público, la mayoría pasan desapercibidos. Algunas películas dignas de mención son Satanás (Andrés Baiz, 2007), 180 segundos (Alexander Giraldo, 2012), Los perros (Harold Trompetero, 2017), Los fierros (Pablo González, 2019), Llanto maldito (Andrés Beltrán, 2021) o Lavaperros (Carlos Moreno, 2021).

Esto en lo que tiene que ver con el cine de ficción, porque el documental sí que ha dado un salto cuantitativo y cualitativo en este periodo, al punto de estrenarse anualmente una decena de ellos en los últimos cinco años. Sus temas son diversos y pendulan entre las historias particulares y los temas sociales, destacándose especialmente dos vertientes: De un lado, el documental autorreferencial, donde las narrativas del yo ponen al director y su entorno, sobre todo su familia, en el centro del relato y de su indagación por lo real. Es, sin duda, la tendencia más fuerte del documental de la última década, con títulos como Todo comenzó por el fin (Luis Ospina, 2015), Home: El país de la ilusión (Josephine Landertinger, 2016), Amazona (Claire Weiskopf, 2017), Ciro y yo (Miguel Salazar, 2017), Después de Norma (Jorge Botero, 2019), The Smiling Lombana (Daniela Abad, 2019), Clara (Aseneth Suárez Ruiz, 2021), El rojo más puro (Yira Plaza, 2023), entre otros. De otro lado, hay un marcado interés por registrar y reflexionar al país del posconflicto, luego de la dejación de armas de las FARC (cosa que no ha podido hacer todavía la ficción). Son películas que han revelado un país desconocido y unas inéditas perspectivas de la guerra, algunos de esos títulos son: El silencio de los fusiles (Natalia Orozco, 2017), La mujer de los 7 nombres (Daniela Castro, Nicolás Ordoñez, 2018), Del otro lado (Iván Guarnizo, 2021), Amor rebelde (Alejandro Bernal, 2022), La niebla de la paz (Joel Stangle, 2023), Transfariana (Joris Lachaise, 2023).

Aunque el medidor para hablar de este tema aquí han sido los largometrajes estrenados en salas, el cine nacional está determinado también por otros aspectos, como la rica y prolífica producción de cortometrajes (entre 200 y 300 al año), el fortalecimiento de la investigación y la formación académica, la presencia y galardones en los más prestigiosos festivales del mundo, la Ley de Filmación Colombia (2012) que facilita rodar películas extranjeras en el país, la producción de series con proyección internacional y la existencia de más de un centenar de muestras y festivales de cine, los cuales difunden las películas y estimulan su creación.

En suma, el cine colombiano del nuevo siglo es heterogéneo en sus temas, vital en su cada vez más creciente dinámica de producción, definido por unas grandes narrativas que vienen desde el siglo pasado y unas tendencias inéditas que lo renuevan, apoyado e insuflado por la legislación, la academia y los festivales, contrastado por sus narrativas clásicas y modernas, así como por algunos éxitos comerciales y el más especializado cine de autor. Por todo esto, nuestra cinematografía es una de las más prometedoras del continente, solo falta que un público más amplio se dé cuenta de ello.

Revista Kinetoscopio No. 134, diciembre de 2023

[1] Compañía de Fomento Cinematográfico, entidad de orden estatal encargada de activar la producción nacional de cine.

[2] Cortometrajes que se hicieron durante los años setenta e inicios de los ochenta por cuenta de un fondo recaudado de un sobreprecio cobrado en la boletería. Se presentaban antes de cada función en las salas de cine y se caracterizó por el oportunismo de muchos que terminaban realizado obras de muy baja calidad en sus contenidos y técnica.

- Details

- Hits: 1325

Priscilla, de Sofia Coppola

La concubina de Elvis

Oswaldo Osorio

Esta película parece la biografía de otro por reflejo de la supuesta protagonista de la historia. Es cierto que Priscilla Ann Beaulieu solo tiene relevancia histórica y como personaje por haberse casado con el Rey del rock and roll, Elvis Presley, pero es muy cuestionable que la película lo haya hecho tan evidente, más todavía tratándose de una obra de Sofia Coppola, una cineasta que sabe lo que es tener el apellido de otro más famoso y cuyas películas han tratado de saberse situar y comprender el universo femenino.

Solo hay una cortísima escena (con el profesor de artes marciales) en que habla de algo y está en un entorno que no tiene que ver con Elvis, por lo demás, si bien aparece casi todo el tiempo en pantalla, es siempre con Elvis o está en función de él. Extraña más todavía cuando la misma Priscilla Presley es productora ejecutiva y el guion está basado en su autobiografía. Cabe preguntarse, entonces: ¿Así es como se veía y aún se ve ella en esa relación? ¿Como la víctima de un acuerdo marital tremendamente desventajoso e insatisfactorio?

Pero Sofia Coppola parece que estuvo de acuerdo con esto y se limita a dar cuenta de esos años en que, primero, Priscilla parecía en pajarito en cautiverio; luego, el juguete de un niño caprichoso; y después, de nuevo un pajarito, pero esta vez triste y frustrado. Por eso sorprende que no haya asomo alguno de mirarla por fuera de la relación, incluso la película termina con la separación, lo cual es prueba de que, a ellas, directora y personaje, solo les interesaba contar la historia de la concubina.

Siendo maledicentes, podría pensarse que lo mejor de esta película es la manera como sirve de complemento al reciente biopic de Elvis hecho por Baz Luhrmann (2022), pues el director australiano no pudo evitar hacer un retrato apasionado y amoroso de alguien que, sin duda, admira, por lo que dejó por fuera muchos de sus rasgos más oscuros y menos admirables, en especial cuando de Priscilla se trataba. Pero estas facetas adversas las conocemos de manera descarnada y sin simpatía alguna por cuenta de la Coppola. Claro, todo esto sirve para tener siempre presente lo que hace el cine con las biografías (y en general con la Historia), que las ajusta a los puntos de vista o intereses particulares, así como también hace concesiones, ocultamientos o invenciones por efectos argumentales y dramáticos, por lo cual nunca hay que tomar una película como la versión oficial sobre un personaje o un hecho histórico.

En el otro biopic femenino que Coppola hizo de la esposa de alguien, María Antonieta (2006), supo concentrarse en ella y construirle un universo visual y emocional muy singular, afectivo incluso, aunque sin dejar de ser crítico. Pero en Priscilla, salvo por el cuidado y la belleza de muchas imágenes –lo cual solo demuestra que es una hábil artesana con el cine– no hay esa emoción por el personaje, ni siquiera compasión, solo lo lleva con su neutral relato del principio al final. Tampoco la música, que siempre sobresale en sus películas, tiene aquí un especial papel, y eso que apenas sería lógico por sus personajes y contexto.

A pesar de todo, no es una mala película, ni aburre, pero la exigencia aquí es con una directora con la que, por momentos, se cae en la tentación de considerarla una autora, pero que, con títulos como este, se desiste de la idea. También la exigencia es con un tema y un personaje con el que pudo haber dicho algo más en consecuencia con esta época, en la que las relaciones de poder entre hombres y mujeres se está poniendo en cuestión, y hasta revirtiendo, más si se trata de la película de una cineasta mujer con un personaje femenino.

- Details

- Hits: 1302

Video clips recomendados de 2023

Oswaldo Osorio

1. Little Simz - Gorilla

Aunque todo el tiempo es el performance de ella frente a la cámara, incluso con varios lugares comunes de las interpretaciones de hip hop, se trata de un video inventivo y recursivo en esos performances: juega con el color y el blanco y negro, la coreografía y los efectos especiales, la fragmentación de pantalla o el uso de cámaras térmicas. Sus motivos e imágenes recuerdan mucho lo que ha hecho en los últimos años Kendrick Lamar.

2. Mette - Mama's Eyes

El hipnótico dinamismo de este video es conducido por la energía y estilo propio del baile de Mette. Sus movimientos y la coreografía con que los acompaña tienen su contrapunto y reflejo en un vivaz y estimulante uso de las imágenes de archivo, consiguendo un orgánico y trepidante viaje por ideas y sensaciones sugeridas en la letra de la canción. Es un video que nunca se agota.

3. The Rolling Stones – Angry

Dieciocho años después regresa la Banda más grande del mundo con una nueva producción y un video que recorre y homenajea su carrera de sesenta años, tan longeva como única. Guiados por el símbolo sexual del momento, Sydney Sweeney, podemos ver el ingenioso recurso de las vallas, a lo largo de las calles de Los Angeles, como esa pantalla múltiple, dinámica y vistosa donde se cuenta la historia en imágenes de los rockeros ingleses, un viaje en el tiempo equivalente a la historia del rock.

4. Bad Bunny - Baticano

Pareciera que el popular reguetonero quisiera decirle al mundo que no es el “monstruo” que tantos creen y se les planta con una letra honesta y desafiante y apelando a un homenaje al temprano cine de horror para hacerlo. El referente principal es Nosferatu, pero también está El gabinete del doctor Caligari, Frankenstein y otros motivos y ambientes de los monstruos de la Universal, todo con el bello y contrastante blanco y negro propio de este cine. Es una inusual propuesta conceptual y estética en el mundo visual del reguetón, y eso es una virtud más de este video.

5. The Blaze – Madly

Se trata del emotivo poema y video sobre la primera vez de una joven… la primera vez en un rave. Un video simple pero contundente con el sentimiento que quiere describir, con la elocuencia del poema y la eficacia de la puesta en escena del joven en el concierto termina siendo una entrañable historia sobre esa primera experiencia.

6. Daft Punk - Infinity Repeating (2013 Demo) (feat. Julian Casablancas+The Voidz)

Es un video que no sorprende, pero es un deleite visual. Su premisa es la simple y recurrente idea de un ser avanzando en una línea evolutiva, desde la criatura en el mar a un sofisticado androide (y con el leitmotiv visual de los cascos del célebre dúo electrónico). Los cambiantes personajes e indumentarias (que no necesariamente son cronológicos y pueden ser anacrónicos) caminan y corren en esa línea espacio-temporal luciendo con dinamismo y despliegues estéticos distintas referencias históricas y a futuros posibles.

7. Danny Brown - Jenn's Terrific Vacation

Blancos gentrificando los barrios negros, de eso habla esta canción, y el video encuentra una forma simple, eficaz y divertida de dar cuenta de ello visualmente: manos blancas que rápidamente quitan y quitan, mientras la cámara nerviosamente se mueve siendo testigo de la expoliación al rapero y a su encantadora madre, así como un lente que solo deja nítido el despojo, no el origen de la acción.

8. Peter Gabriel - The Court (Dark-Side Mix)

Video clips animados hay muchos, pero desde que a mediados de los años ochenta Peter Gabriel hizo Sledhammer y Big Time ha marcado la diferencia, igual que lo hace con este deslumbrante video, el cual utiliza una estética y técnica inusuales, con unas figuras e imágenes que están en permanente cambio y movimiento, apareciendo por sugerencia de la letra, pero siempre haciendo múltiples comentarios, aunque a una velocidad que no es posible apreciarlo en toda su expresión, por eso, verlo en cámara lenta es una experiencia completamente distinta.

9. A$AP Rocky, Riot (Rowdy Pipe’n)

El estilo visual y narrativo de los videos de A$AP Rocky –quien también dirige– es ya una marca que lo puede definir como un autor. Con su performance en el centro y unas imágenes siempre desafiantes, provocadoras y usualmente muy imaginativas, construye un relato dinámico y juguetón, movido por un sentido del montaje que ya se le ha visto en otros videos, donde, más que el corte, se impone una suerte de transiciones definidas por el movimiento, ya sea a manera de zoom, travelling o imágenes girando.

10. Metallica: 72 Seasons

Lo más difícil en el video clip es conseguir que el simple performance de una banda o cantante sea atractivo o innovador visualmente. Este video lo consigue, incluso con poco, solo unos cuantos recursos visuales, pero que llenan la pantalla permanentemente: circundan, envuelven y atraviesan a los cuatro metálicos en un deslumbrante despliegue de luces, líneas, fuego, soles, auras y auroras incandescentes, lo cual es refrescado eventualmente por pausas azules y en blanco y negro. Incluso con los casi nueve minutos de duración, es una propuesta que mantiene su fuerza hipnótica.

- Details

- Hits: 2365

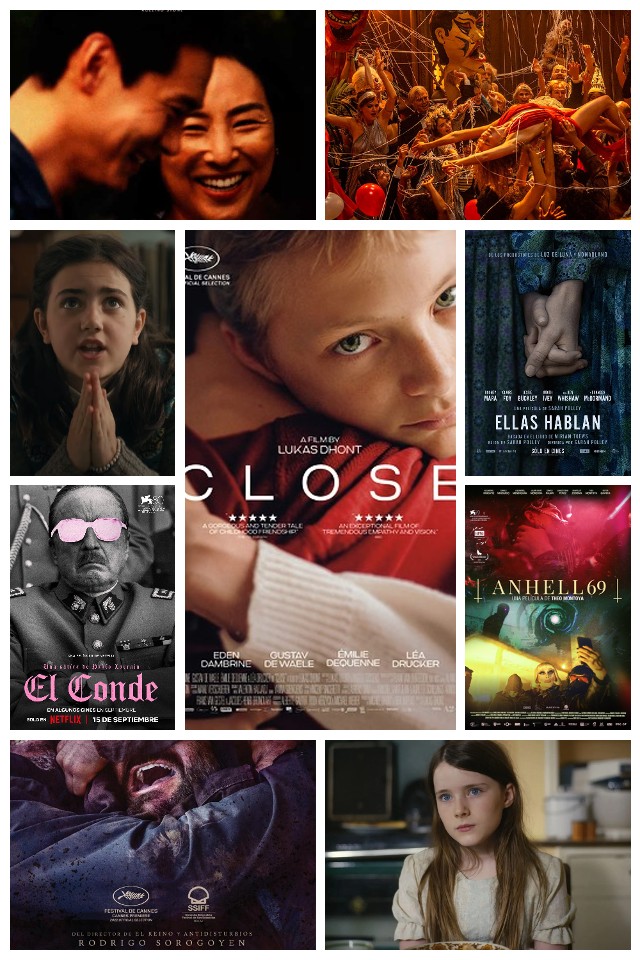

Películas recomendadas de 2023

Oswaldo Osorio

1. Close, de Lukas Dhont

Esta película belga es un relato sensible y doloroso, pero sin caer en el sensacionalismo emocional. Con un tema poco visto, que aborda la infancia, la mirada de género y el duelo desde una perspectiva muy contemporánea.

2. Vidas pasadas, de Celine Song

Un drama sencillo y revelador sobre el destino y el amor, contado desde una circunstancia inédita. Una oda minimalista a la conexión entre dos personas.

3. Babylon, de Damien Chazelle

Un homenaje y arqueología al cine en sus primeras décadas, relatado con la extravagancia de esa Babilonia que fue Hollywood, donde la visualidad y la descarga sonora compiten con el estrépito de las historias y personajes.

4. ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, de Kelly Fremon

La divertida y emotiva historia de una niña que está en el umbral de la pubertad es toda una lección de cómo hablar de forma inteligente y hasta profunda de grandes temas con la excusa del desenfadado relato sobre una pubescente.

5. Ellas hablan, de Sarah Polley

Otra vez esta directora con un drama potente y cuestionador. El concilio entre un grupo de mujeres de una colonia religiosa que han sido abusadas es el vehículo para desplegar una amplia reflexión sobre la condición femenina y su alegato contra un mundo dominado por los hombres.

6. El Conde, de Pablo Larraín

Larraín elabora esta farsa política con la que hace rendir cuentas a Pinochet y a su familia, apelando a diversos recursos argumentales y códigos dramatúrgicos, algunos tan elementales como sutiles e ingeniosos otros.

7. Anhell69, de Theo Montoya

Un tipo de relato inédito en el cine colombiano. Un ensayo que combina documental, ficción, auto referencialidad y archivo, entre otros recursos, todo para hablar de Medellín, la violencia, el cine y una nueva generación del no futuro.

8. La niña callada, de Colm Bairéad

Un bello y contenido relato desde el punto de vista de una niña de provincia que se enfrenta a un mundo de adultos y a un entorno que le reprocha su ensimismamiento. Una historia sencilla y sosegada que expone su premisa con parquedad y elocuencia.

9. As bestas, de Rodrigo Sorogoyen

Una anómala historia donde el doble conflicto entre la civilización contra el instinto y la quimera del dinero contra la consciencia naturista se traducen en un tensionante relato rural que deja un mal sabor en la boca y en la fe a la humanidad.

10. Barbie, de Greta Gerwig

Independientemente del fenómeno mediático, sin duda se trata de una película inteligente que usa como excusa a la célebre muñeca y su significado en la cultura popular para hablar, a veces de manera ingeniosa, pero otras no tanto, sobre la condición femenina y su constante pulso y actual activismo contra el patriarcado imperante.

- Details

- Hits: 1319

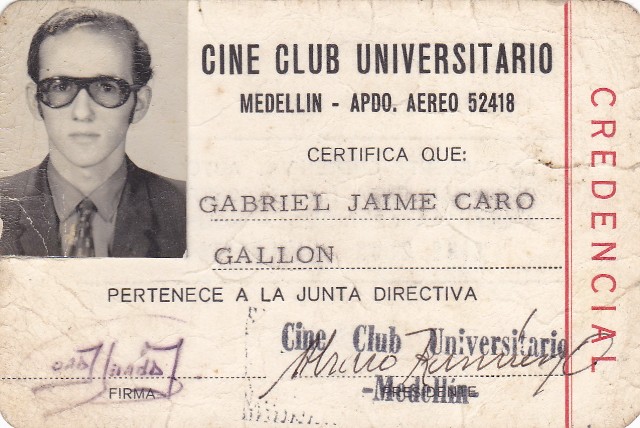

¡El cine ha muerto, viva el cineclubismo!

Oswaldo Osorio

“A un hombrecito le gusta el cine y llega y funda un cine club, y lo primero que hace es programar un ciclo larguísimo de películas de vampiros.” Así empieza Destinitos fatales, de Andrés Caicedo, uno de los más insignes cineclubistas de Colombia. En el arranque de este cuento breve que, naturalmente, no termina bien para el hombrecito, están presentes varios principios que definen al cineclubismo, como el amor y apasionamiento por el cine, su carácter de iniciativa privada y el conocimiento y especialización con que asume el universo cinematográfico.

La historia del cineclubismo es la historia de la cinefilia, es decir, del amor por el cine, una historia que es casi tan antigua como la concepción del cine como arte. De hecho, el mismo que definió al cine como el séptimo arte, el crítico italiano Ricciotto Canudo, unos años después en Paris, en 1921, funda del primer cineclub de la historia: Club de los amigos del séptimo arte. Al poco tiempo y en la misma ciudad, su ejemplo lo sigue Louis Delluc, quien, además, buscaba con ello crear vínculos entre los cineastas y los intelectuales. Y la idea se empieza a extender por el mundo, hasta que los cineclubes “se convirtieron en agrupaciones de espectadores ilustrados y fanáticos, que presentaban en sesiones privadas los films nuevos y los discutían apasionadamente”, según cuenta George Sadoul en su fundacional Historia del cine mundial.

En Colombia habría que esperar hasta 1949 para que Luis Vincens, en compañía de otros personajes de la intelectualidad bogotana, fundaran el Cine Club Colombia, el cual tendría un gran impacto en la formación de la cinefilia de esa ciudad a lo largo de más de cuatro décadas y serviría de modelo y apoyo para el resto de cineclubes del país. Este apoyo se dio especialmente a partir de la llegada de Hernando Salcedo Silva, considerado luego como el padre del cineclubismo en Colombia, no solo por haber presidido esta entidad durante casi tres décadas (1959 – 1987), sino porque se convirtió en un referente y apoyo incondicional para el cineclubismo nacional. Además, Vincens y Salcedo crean, en el marco de las actividades del cineclub, la Filmoteca Colombiana (1954), cuyo valioso archivo luego será la base para la conformación de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (1986), de la cual el Cine Club Colombia es socio fundador.

Aunque este texto no es una historia del cineclubismo en Colombia (ver al final dónde se pueden encontrar estas historias), es importante mencionar sus inicios. Es en Medellín y Barranquilla, en 1956, donde se fundarían otros cineclubes pioneros. El Cine Club Medellín fue creado por Alberto Aguirre y operó hasta 1976, convirtiéndose, junto con su revista Cuadro, en la más importante influencia para la naciente cinefilia de esa ciudad. El escritor Álvaro Cepeda Samudio, por su parte, fundó el Cineclub de Barranquilla y desde allí se animó a crear la primera Federación de Cineclubes de Colombia, mientras que todo el movimiento que inició con esto fue el antecedente directo para la creación de la Cinemateca del Caribe. El más célebre de estos capítulos es el Cine club de Cali, fundado en 1971 por Andrés Caicedo, y en torno al cual se creó el mito de Caliwood, del que hace parte esencial su revista Ojo al Cine, aunque el cine club termina con la muerte de Caicedo en 1977.

Después de estos iniciadores, durante los años setenta y parte de los ochenta se dio la que se podría llamar la edad de oro del cineclubismo en el país, cuando había varios en cada ciudad –al menos en las principales– que propiciaron importantes espacios alternativos frente al cine comercial de las grandes distribuidoras. Y no es que se disputaran a los espectadores, porque lo cierto es que ese público también estaba en crecimiento y cualificación, gracias a factores como el auge del cine de autor, las varias publicaciones especializadas que existían y las actividades que se daban en torno a la proyección de las películas.

Porque un cine club es más que presentar una película, pues en torno a esa acción base hay otras cuatro actividades que son con las que un cine club hace la diferencia: La primera, es la curaduría. Así como el hombrecito de Caicedo que sabía mucho de cine de vampiros, los cineclubistas son cinéfilos que lo que no conocen lo investigan y entre todos se unen para elegir los mejores ciclos y títulos.

La segunda, es las publicaciones. Idealmente sería una revista especializada, como la tenían los cineclubes de los años sesenta y setenta. Una publicación que verse sobre las películas, autores y temas de los distintos ciclos, al tiempo que los complementa con otros contenidos. En su defecto, algún tipo de boletín o volante que contenga la información más significativa del ciclo o la película del caso. Estas publicaciones son la memoria del cine club y material de consulta para su público.

La tercera, es la charla introductoria. Hacerlo bien es un arte, porque tiene muchas condiciones: realizarla de la duración adecuada para cada tipo de público o según el ánimo del momento, identificar la esencia de la película sin develar partes importantes de la historia, dar elementos para su interpretación pero sin explicarla y ampliar la información sobre la obra en aspectos como su autor, género, movimiento al que pertenece, contexto histórico, social, cultural o ideológico.

La cuarta, es la realización del cine foro. La principal condición para esto es que tenga un buen moderador, que sepa plantear las preguntas, dar respuestas si es preciso, mediar en las posiciones más recalcitrantes, contribuir con datos, ser ecuánime otorgando la palabra y, especialmente, saber conducir el rumbo de la discusión (ya sea hacia el componente cinematográfico, temático o su combinación), así como la pertinencia de los diversos tópicos por los que se puede desviar la conversación. En estos casos hay diletantes expertos en identificar nimiedades que sacan de la ecuación a la película misma y de quicio al resto de la audiencia. Por eso, también es una cualidad del moderador saber cuándo recapitular y dar por terminada la discusión.

Aunque toda esta parafernalia, lamentablemente, parece historia antigua. Salvo contadísimas excepciones, los ahora llamados cineclubes ya no funcionan así. Lo primero que se perdió fue su carácter de club. Originalmente, funcionaban como tal cosa, es decir, una entidad a la que había que pertenecer con carnetización y pago de membrecía. El Cine Club Medellín llegó a tener, en su mejor momento, hasta doscientos miembros, cuenta Orlando Mora. Luego todos los cineclubes pasaron a cobrar la boleta a quien quisiera entrar y después empieza esa cultura de la gratuidad –tan inclusiva como perniciosa– cuando, sobre todo a partir del nuevo siglo, empieza a desaparecer ese “club de amigos” y comienzan a pulular distintas programaciones de cine, definidas por una o dos personas y, generalmente, adscritas a una entidad educativa o cultural con un video proyector instalado en un auditorio. Entonces ya no era necesario alquilar y transportar la costosa copia en cine ni pagar por una sala con proyector de 35 mm., y eso cambió todo el modelo. Así mismo, las publicaciones desaparecieron, eventualmente se agradece cuando un cine club entrega un volante, hace un fanzine o al menos tiene un blog; mientras que los cine foros terminaron siendo escasos u opcionales y son una práctica más usada por otra clase de eventos de tipo reflexivo o educativo sobre temas específicos.

En el contexto actual del cine hay dos fenómenos que son radicalmente opuestos al espíritu cineclubista: de un lado, el masivo fortalecimiento –especialmente después de la pandemia– de la práctica de consumir películas a través de las plataformas, lo cual se hace en soledad o con pocos acompañantes; de otro lado, la demoledora y uniformadora máquina de las mega producciones, en especial de súper héroes y franquicias de acción, que limitan cada vez más la oferta de la cartelera cinematográfica. Ambos fenómenos han matado de alguna forma al cine como antes se conocía y como lo asumían los cineclubistas.

No obstante, el cineclubismo resiste y pervive. La diferencia es que ya no son dos o tres grandes en cada ciudad y con todas esas actividades que fortalecían tanto esta práctica como la formación de públicos, sino que se han multiplicado en numerosos espacios, muchos de los cuales “solo” son programaciones realizadas por alguien o por encargo de una entidad, pero cineclubes como tal, hay más bien pocos. Esas programaciones, por tanto, se han especializado y muchas veces están dirigidas a nichos. Por eso el público también se ha dispersado y fragmentado.

De todas formas, el cineclubismo, sin duda, está en la naturaleza de la cinefilia, y mientras el cine exista, tanto el uno como la otra perdurarán. Es por eso que a todo el que le apasiona el cine y, además, tiene vocación de apreciarlo en comunidad y la pulsión de compartir con un público más amplio ese gusto, inevitablemente querrá fundar o hacer parte de un cineclub.

***

Historias del cineclubismo en Medellín, Cali y Bogotá:

Salas de cine y cineclubes en Medellín 1956 – 2020 (Oswaldo Osorio)

Régimen de Historicidad: Cine Club de Cali. Identidad, economía y tiempo (Nathaly Andrea Palacios Alba)

Los cineclubes bogotanos: siguen actuando las manos del padre Hernando Salcedo Silva (Juan Diego Caicedo), en Bogotá fílmica: ensayos sobre cine y patrimonio. pp. 225 – 269.

Publicado en Revista Cronopio No. 99 en agosto de 2023.

- Details

- Hits: 2732

XV Festival Internacional de Cine de Cali – FICCALI

El tiempo de transición

Oswaldo Osorio

Aunque el espíritu del viejo Caliwood o el llamado Grupo de Cali todavía está presente en el festival, también se hace evidente que su espectro ya se va desvaneciendo y le está dando paso a una significativa transición, tanto generacional como en su curaduría y hasta de género. El primer día se le rindió homenaje a Alina Hleap, Ramiro Arbeláez y Oscar Campo; también se presentaron dos libros, uno de la Rata Carvajal con fotografías de Andrés Caicedo y otro póstumo de Luis Ospina con guiones de sus películas y algunos textos; además, se clausuró con Mudos testigos, la película de Ospina y Jerónimo Atehortúa.

Parece mucho Caliwood. Sin embargo, por otro lado, la programación ya tiene una identidad diferente a cuando el festival lo dirigía Luis Ospina, su fundador, tal vez con un rango mucho más amplio, en el que se destacan muestras como las de las vanguardias afro e indígenas, cortos de la diversidad, muestras de animación e infantil; además, en cabeza de su directora artística, Diana Cadavid, y su productora ejecutiva, Gerylee Polanco, se firmó la Carta por la Paridad y la Inclusión de las Mujeres en el Cine, por lo que casi el 50 por ciento de las películas del festival eran dirigidas por mujeres.

También había una serie de actividades académicas y formativas entre las que es importante destacar el XII Seminario de Investigación de Cine, el IX Laboratorio de Guion y el VIII Salón de Productores y Proyectos Cinematográficos – SAPCINE, es decir, es un festival no solo para ver películas, sino también, como debe ser, para reflexionar sobre cine, dinamizar la industria nacional y formar cineastas.

En general el festival está bien organizado y el público responde, aunque resintió la renuencia de Cine Colombia a vincularse como en otros años y algunas funciones en salas comerciales estaban muy alejadas de la Cinemateca La Tertulia y el centro. También habría que revisar el calendario nacional de festivales para que no se cruce con otros importantes, como ocurrió este año con la MIDBO (incluso algunos cineastas tuvieron que repartir su agenda entre el uno y el otro).

La programación de largometrajes no fue muy amplia pero sí sólida y sin títulos qué lamentar. Se puede destacar entre las internacionales la película inaugural, Mamacruz, de Patricia Ortega, una entrañable mirada a la sexualidad femenina en la vejez; Retratos fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, un bello y emotivo homenaje a la creación cinematográfica y a los cines de la ciudad de Recife; y Noche oscura, de Sylvain George (ganadora del Premio María), una extensa pero reveladora mirada a los jóvenes marroquíes que quieren emigrar a Europa a través de la ciudad autónoma de Melilla, uno de esos documentales que solo es posible ver con la disposición y el sin afán que se tienen en los festivales.

Entre los largos nacionales se presentó la premier mundial de Besos negros, de Alejandro Naranjo, una pieza que se arriesga con un tema inusual en el cine colombiano; y el estreno nacional de dos películas paisas: Diòba, de Adriana Rojas, una obra que logra una singular inmersión del espectador en la protagonista y su entorno; y Las buenas costumbres, de Santiago León, una exploración de la cultura y la moral antioqueñas desde el contraste de la mirada de dos jóvenes. También se presentaron Nosotras, de Emilce Quevedo, (ganadora del Premio María), una conmovedora y resiliente historia de abuso sobre las mujeres de la familia de la directora; y Ana Rosa, de Catalina Villar, también un duro relato sobre la represión a la mujer en Colombia, pero esta vez a través de los tratamientos psiquiátricos.

En suma, se trata de un festival cálido (que no caluroso para esa época), tanto en las personas que lo organizan y quienes dan la cara en cada función y actividad, así como en la ciudad que lo alberga. Tiene una gran variedad de opciones para ver, aprender, experimentar y conectar, así como un carácter que está terminando de definirse en su nueva identidad, luego de la partida de su fundador y de sobrevivir una pandemia.

- Details

- Hits: 1153

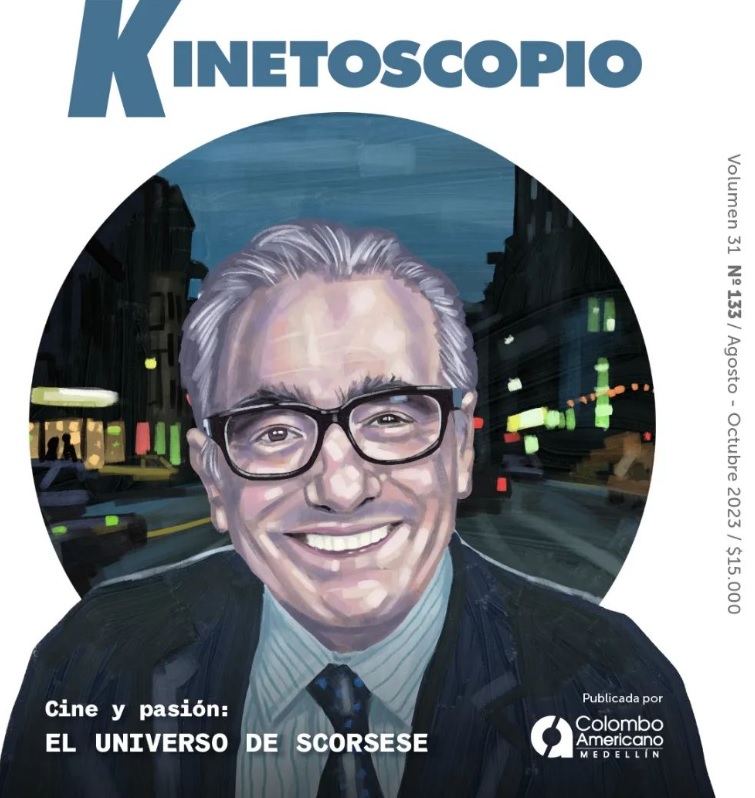

Martin Scorsese en el viejo Hollywood

La edición 133 de la revista Kinetoscopio está dedicada al director Martin Scorsese, un puñado de textos dedicados a elogiar al maestro neoyorkino, salvo por este, que le reclama por el talante de su producción de las últimas dos décadas.

Oswaldo Osorio

Esto no es precisamente una crítica al cine de Scorsese, es más bien un reproche cinéfilo. Porque, racionalmente y con los instrumentos de la crítica, es posible salvar e incluso ponderar casi todas sus películas del siglo XXI (los demás textos de este dossier seguramente son la prueba de ello). Pero para quienes tenemos presente que este cineasta hizo parte del Nuevo Hollywood, así como la fascinación que nos produjo su cine de los años setenta y ochenta (al punto de considerarlo como nuestro director favorito), ver lo que ha hecho en los últimos veinte años solo puede resultar decepcionante.

El Nuevo Hollywood fue ese renacimiento artístico que tuvo la Meca del cine entre mediados de los años sesenta y finales de los setenta, cuando se combinaron los valores de este centro industrial con la influencia liberadora de las nuevas olas europeas, además de una visión más crítica y pesimista de la sociedad estadounidense, dando como resultado unas películas audaces e innovadoras, realizadas por directores –la mayoría jóvenes– como Francis Ford Coppola, Hal Ashby, Woody Allen, Peter Bodganovich, Robert Altman, Brian de Palma, Arthur Penn, Paul Scrhader, Mike Nicholls, Terrence Malick, Sidney Lumet y, claro, Martin Scorsese.

El espíritu de este cine diferente y desafiante se encuentra desde su violento y casi existencial primer cortometraje, The Big Shave (1967), hasta la trepidante y reveladora obra maestra que es Buenos muchachos (1990). Entre la docena de películas de ficción que hizo en este periodo, hay dos que fueron por encargo y para el lucimiento de sus estrellas: para Ellen Burstyn dirigió Alice ya no vive aquí (1974) y para Paul Newman recicló a un viejo personaje en El color del dinero (1986); en las demás, están los temas que definieron su universo, como la culpa católica o la espiritualidad redentora, la Pequeña Italia o la ciudad de Nueva York como cultura y escenario, la violencia que explica un contexto o sus personajes, las complejas relaciones entre amigos de la calle o el crimen, y los obstáculos casi insalvables de las relaciones amorosas. Así mismo, creó un estilo visual y narrativo que cada vez se fue perfeccionando y que, incluso, hizo escuela entre muchos directores que le sucedieron, un estilo intenso, directo, de un ritmo que podía pasar del frenetismo a la imagen congelada, con una expresiva movilidad de la cámara y una contenida tensión en las escenas definidas por la precisa dirección de actores.

Después de eso, viene el innecesario remake de Cabo de miedo (1991), que apenas era un thriller promedio del que él hizo otro thriller promedio, solo que con su ya distintivo estilo. La película de Paul Newman y esta fueron los primeros indicios de que se quería desprender del Nuevo Hollywood para acoplarse al “viejo Hollywood”, esto es, al cine seguro, de grandes estrellas y abultados presupuestos, preferiblemente en un cómodo género cinematográfico, buscando al gran público, repitiendo ideas y fórmulas, incluso de él mismo. Y esto queda plenamente confirmado con Casino (1995), esa película que la Universal le pidió luego de ver Buenos muchachos, pero la quería más rutilante, edulcorada y con la diva del momento, una versión más ligera para distribuir en cientos de copias y ganar el doble de la inversión, como efectivamente ocurrió.

Luego vino lo inevitable, cuando el actor en alza de los años noventa pareció preguntarse por el director en alza del momento: el resultado es que Scorsese, de sus últimas diez películas, ha hecho seis con Leonardo DiCaprio. ¿O habría que decir para DiCaprio? Porque algunos temas y gestos formales del ya veterano director parecen sobrevivir, pero muchas de esas películas podrían haber sido hechas por cualquiera, como El aviador (2004) o La isla siniestra (2019), o incluso en las que no está el actor, como Hugo (2011). En otras es que recicla su estilo en temas ajenos a él: El lobo de Wall Street (2013), o se recicla por completo a sí mismo: El irlandés (2019).

Es posible pensar que directores como Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Oliver Stone o Guy Ritchie tienen un cine deudor de la influencia de Martin Scorsese: el dinámico montaje, el rimo narrativo, la forma de abordar la violencia o el expresionismo nervioso de la cámara y sus movimientos, son recursos reconocibles que han sabido incorporar a su estilo y ponerlos al día. Y aunque Scorsese sigue siendo un maestro en esta forma de hacer cine, actualmente solo es la misma manera usada por muchos y lo que el gran público está consumiendo. En otras palabras, su estilo y universo disruptivo de hace décadas, es ahora la corriente principal en Hollywood, y el director de Taxi Driver (1976) y Toro Salvaje (1980) avanza cómodamente por ella como si viajara en un yate de lujo.

Es cierto que la “ley natural de la vida” es ser rebelde e innovador en la juventud y en la adultez sentar cabeza y acoplarse al sistema, pero esa no debería ser la ley del cine, ni del arte en general. Scorsese se acopló al sistema, algo que no hicieron otros, y no me refiero a los que jóvenes eran una cosa mientras podían ser la otra, sino a quienes participaron de movimientos de ruptura y continuaron toda su vida con ese mismo espíritu: Einsenstein, Rosellinni, Godard, Altman, Herzog, Von Trier y tantos otros, pero la lista de los alienados, acomodados y absorbidos por el sistema es más larga. Y lo que lamenta este texto es que Scorsese no haga parte del primer grupo sino del segundo, independientemente de que no dirija malas películas.

Termino con unas palabras que, paradójicamente, él mismo escribió en una carta abierta a su hija Francesca: “Siempre supimos que las películas eran un negocio y que el arte del cine es posible al haberse alineado con las condiciones económicas. Ninguno de nosotros, los que comenzamos en los años sesenta y setenta, nos hacíamos ilusiones en ese sentido. Sabíamos que tendríamos que trabajar duro para proteger lo que queríamos.”

- Details

- Hits: 971