Cinéfagos

Todos somos extraños, de Andrew Haigh

El poder del amor

Oswaldo Osorio

Soledad, amor, duelo, familia, nostalgia, tristeza, en fin, son muchos temas, sentimientos y emociones los que aborda esta inesperada película, que está siendo promocionada solo como una historia cuir. Ciertamente tiene importancia el amor y la pasión entre los dos hombres que la protagonizan, pero ese solo es uno de los componentes de un relato original y atípico que, a partir de una peripecia ficcional, consigue sorprender y acceder a distintas, profundas y sutiles facetas de la condición humana y de las relaciones afectivas, tanto amorosas como filiales.

Todos somos extraños (All of Us Strangers, 2023) está basada en la novela Strangers (1987) de Taichi Yamada y su inusual peripecia ficcional tiene que ver con dos grandes giros que definen su historia y a su personaje central, por lo que es imposible hablar de ella sin revelarlos (alerta de spoiler). El primero es que Adam, un guionista de mediana edad, visita en la casa de su infancia a sus padres, quienes fallecieron cuando él tenía doce años. De esta forma, la soledad y melancolía de este hombre empiezan a tener sentido, y los encuentros con sus padres se convierten en un viaje al pasado, a tener las conversaciones que nunca pudieron y a dilucidar la explicación de algunos de sus traumas y emociones, de su forma de asumir la vida.

Solo la ficción permite esta fantasía, este sobrecogedor don, de que alguien pueda visitar el pasado, confrontarlo y abrazarlo, incluso aprender de él. No se necesitarían más terapeutas si esto fuera posible. A falta de esta posibilidad, bien puede la ficción juguetear con la idea, aunque en este caso sea un juego un poco doloroso, para los personajes y para el espectador, porque uno no pasa indemne por las películas, menos si se trata de una con la inteligencia y sensibilidad que esta tiene. Entonces somos presa de la nostalgia ajena, pensamos en nuestros padres cuando teníamos la edad de ese niño y se nos revela el viaje emocional de este hombre en toda su complejidad.

Hay otra línea argumental que tiene que ver con la relación que empieza a formar Adam con un vecino de su desolado edificio, donde solo parecen vivir ellos dos, un escenario consecuente con la soledad que los define y lo fantasmal de la historia. Es una bella y reconfortante historia de amor que contribuye a explorar las emociones y la personalidad de este hombre, a quien cada vez vemos dibujada con trazos más finos. El trabajo contenido y el afligido gesto del actor Andrew Scott contribuyen a lograr esto (aunque también la estén promocionando como la última película de uno de los actores del momento, Paul Mescal).

Con la fuerza de las actuaciones, la casa de los padres y la música atascadas a finales de los años ochenta, un edificio con un silencio sepulcral y una fotografía tan rica en matices y estados de ánimo como el protagonista mismo, este relato se alterna en sus dos líneas argumentales en un crescendo emocional que anuncia con susurros un trágico final, el cual es la segunda y casi despiadada revelación acerca del nuevo novio de Adam, un amor que pudo haber sido y no fue, otro juego ficcional que nos descubre una película que nunca ocurrió, no en términos de esa realidad enunciada, pero sí ocurrió para uno como espectador, que experimentó una emotiva travesía en la que se expandieron los rangos del amor, la melancolía, el deseo, la felicidad y la frustración.

Como dice la canción de los créditos finales de Frankie Goes to Hollywood: el poder del amor es una fuerza que viene desde arriba y limpia el alma. Eso le pasó a Adam, el amor, para bien o para mal, real o imaginado, le sirvió de catarsis para una existencia marcada por el aislamiento y la pesadumbre, mientras que nosotros vimos, al mismo tiempo, un relato triste-feliz, una historia de amor y un cuento de fantasmas.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1785

Memento mori, de Fernando López Cardona

Un país poblado de ánimas

Oswaldo Osorio

Si los asesinados y desaparecidos de la violencia colombiana pudieran verse, el territorio estaría poblado de ánimas en pena con las que nos toparíamos constantemente. Esta película comienza (de nuevo) como ese “río de las tumbas” en que se ha convertido el país y que es, sin duda, uno de los motivos constantes del cine nacional. Primero, registra otro más de esos muertos que han bajado por uno de nuestros ríos, y luego, emprende un viaje espectral a contar su historia (y a encontrar su cabeza), en un relato que apela a la memoria y que da cuenta de esas prácticas y creencias que tiene la gente para lidiar con la muerte.

Hay muchos relatos que se han referido a los muertos que bajan por el río Magdalena y que son recogidos y “adoptados” en Puerto Berrio, baste mencionar el más completo de todos, el documental Requiem NN, de Juan Manuel Echavarría (2013). Tanto esa adopción como los relatos, son necesarios para recordar a esos muertos y esa normalizada práctica desprendida de la violencia que vive esta población, porque, como decía Hannah Arendt, la memoria da profundidad a la existencia. Por eso la gente los adopta, les pone nombre y les reza (ya sea para reemplazar a uno de sus desaparecidos o porque los creen milagrosos)*, y por eso son necesarias películas como esta.

A la historia del decapitado se le suma la de una enfermera que tiene a su marido desaparecido y la de un peculiar hombre al que le dicen el Animero, pues tiene una conexión especial con las almas errantes y en pena que circulan por ese territorio. La búsqueda de la cabeza del decapitado es el hilo conductor de un relato que se adentra en lo más oscuro y tétrico de la violencia colombiana, es la excusa para conocer la atmósfera que reina en esas zonas dominadas por el miedo y la muerte, así como para ver los fantasmas cargados de remordimientos y recorrer un mundo donde no existe el estado ni la justicia.

En un sincretismo entre espiritualidad católica y superchería popular, la gente de Puerto Berrío mantiene una conexión con los muertos, los suyos y los ajenos. El Animero es el epítome de esas prácticas y creencias, también es el conducto para comunicar los dos mundos. Estar vivo y muerto al tiempo en el relato es un recurso que contribuye a ese estado liminal en que se mueve toda la historia, y así, tanto el protagonista como la narración, transitan fluidamente entre ese plano dominado por el temor y el pesar, el de los vivos; y el sentenciado a la penitencia y el olvido, el de los muertos. De ahí que toda la película mantenga un tono opresivo y afligido, donde los vivos parecen condenados a cumplir unos compromisos con la muerte. Y aunque esta situación se haga más evidente en esta población, lo cierto es que se aplica a todo el país, donde las violencias han estado dispersas por todo el territorio y los ríos irrigan cada rincón como potenciales vertederos de muerte.

Para sostener este tono y en consecuencia con su historia, la película propone una cuidada fotografía, atenta en sus encuadres y composición a los contrastes de ese amplio y soleado paisaje, lleno de vida natural, pero también de personajes pesarosos. Y en las noches, aprovecha la fotogenia de la luz de las velas, siempre asociadas a las plegarias y los muertos, para crear unas atmósferas de lúgubre belleza. Porque esta película la definen esos opuestos, que empiezan por la dicotomía entre vida y muerte, determinante en la existencia, pero que un país como este se presenta con una nefasta variación de violencia, injusticia y olvido.

* Desde 2021, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), a pedido de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), emprendió una labor de identificación y recuperación de cuerpos víctimas del conflicto que se encontraban en el cementerio La Dolorosa de Puerto Berrío.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1702

El bolero de Rubén, de Juan Carlos Mazo

Una mixtura arriesgada

Oswaldo Osorio

El género musical es escaso en el cine colombiano, tampoco ha habido una tradición en el teatro y, consecuentemente, el público nacional no es muy afecto a este tipo de narrativa, su desganada respuesta a los musicales que llegan de Hollywood es prueba de ello. Por eso, hacer una película como esta, que además proviene de una obra teatral, resulta una audacia y un riesgo. Aun así, Juan Carlos Mazo se atrevió a hacer una propuesta que buscó un equilibrio entre lo comercial y el cine de autor, por lo que resulta una película que puede ser amada u odiada, tanto por el grueso del público como por los espectadores más exigentes.

Todo empieza como otras películas que se desarrollan en los barrios marginales de Medellín: precariedad económica, violencia y jóvenes buscando su destino, generalmente tomando atajos: los hombres el del dinero fácil y las mujeres buscando a un marido para que las mantenga. Y así es que conocemos a Marta y Rubén, en un relato que salta entre dos tiempos con quince años de diferencia, los mismos que él estuvo en la cárcel. El resultado es una mujer solitaria y amargada que malvive y arrastra las consecuencias de sus decisiones y la frustración de la cantante que pudo ser y nunca fue.

La actriz Majida Issa se carga encima y con entereza todo el relato y canta esa primera canción que sorprende al espectador porque impone el código del musical sobre el del realismo social. Entonces hay que transitar por esa negociación que la película nos exige que hagamos a la par con el desarrollo del relato, donde debemos entender el artificio y hasta grandilocuencia de los momentos musicales combinados con el drama de barrio y sus consabidas adversidades.

Y aquí es donde está el riesgo de la película, en apostarle a que el espectador va a aceptar la inusual mixtura, y para lograrlo, se asegura de que ambos códigos puedan hacer el ensamble óptimo con ayuda de sus actrices y actores, del arte y la fotografía. La transición es llevada de la mano de su convincente protagonista y apoyada por luces que sueltan el realismo y abrazan la estilización, así como de un manejo del espacio escénico que juega tanto con los recursos cinematográficos como con la tramoya teatral.

El resultado es una historia dura y descorazonadora, que no le teme a los momentos de distención jocosa y de tierna empatía entre mujeres. Pero con el progresivo ímpetu con que avanza hacia su final el célebre Bolero de Ravel (que abre y cierra la narración), esta película intensifica sus últimos minutos, sin miedo alguno, hacia una truculenta tragedia final que adquiere un tono épico ayudado por las canciones. Aquí es donde el espectador, si quiere sentir y disfrutar lo que le propone la película, debe renunciar sus exigencias con el realismo y abandonarse al manierismo, estilización y arrobo del musical. No hay que olvidar que los géneros son juegos de la ficción y, si uno como espectador los juega sin prejuicios, va conectar más fácil con las intenciones del director.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1372

El día que la tierra se detuvo, de Robert Wise

Una amenaza pacifista

Oswaldo Osorio

Ya está publicado La verdad está ahí afuera: Abducciones, encuentros cercanos y otros fenómenos ufológicos en el imaginario audiovisual, el segundo libro de Ediciones Sociedad Fantasmagoría, relacionado con el tema de la anterior edición del Festival de cine fantástico y de terror de Medellín. El texto contine análisis, revisión de los subgéneros y películas, reseñas, entrevistas, un desglose desde múltiples enfoques y mucha información sobre cada tema. La crítica a esta película hace parte de la publicación.

Las mejores películas muchas veces están hechas de excepciones a la regla. Esta se funda en dos muy importantes: la primera, es que es un encuentro con extraterrestres donde son los humanos la amenaza, y la segunda, que no se trata de cine de ciencia ficción de serie B, como era lo común para este género en aquella época, sino realizado con buen presupuesto por un gran estudio. A esto se le suma una tercera más significativa todavía, que en lugar de utilizar a los alienígenas como la usual y burda metáfora sobre la amenaza comunista, lo hizo para poner en evidencia la espiral de guerra y destrucción en la que se encontraba el mundo entero, en especial en ese momento que apenas iniciaba la era nuclear.

El día que la tierra se detuvo (The Day the Earth Stood Still, 1951) está basada en un cuento de Harry Bates titulado El amo ha muerto y es dirigida por quien unos años más tarde sería un exitoso director en Hollywood, Robert Wise (West Side Story, The Sound Of Music). Empieza con la llegada de un platillo volador a Washington. A su único tripulante, Klaatu, le disparan cuando trata de entregar un regalo y luego es confinado en un hospital militar. Durante todo el relato, luego de escapar, tratará de entregar un mensaje a los líderes del mundo, mientras todos sus habitantes entran en paranoia por su desaparición y la amenazante presencia de Gnut, un robot gigante que puede desintegrar armas.

Para su momento, la dirección de arte, en especial el diseño interior de la nave y de Gnut –cuando permanecía inmóvil– resultaron novedosos y con un estilo copiado muchas veces después. La música de Bernard Herrmann, con su inquietante sonido del theremín, también hizo lo propio. Y la puesta en escena, si bien por momentos resulta un poco ingenua, desarrolla con propiedad y verosimilitud una trama que insiste en dejar al descubierto la estupidez humana, tanto como individuos, como opinión pública y como especie.

La forma más elocuente en que el filme deja al descubierto su discurso pacifista es con las palabras y actitud de Klaatu. Su racionalidad, comportamiento estoico y desconcierto por el comportamiento de los habitantes de la tierra, constantemente están comentando el sinsentido de la guerra, los prejuicios y la condición beligerante de los humanos. Paradójicamente, es un pacifista que vino portando una advertencia y se fue profiriendo una amenaza de destrucción si la situación no cambiaba. Los terrícolas, como se sabe, no cambiaron, sino que empeoraron. Incluso, cuando cincuenta y siete años después hicieron un remake, este se centró fue en la crisis medioambiental y no en la guerra, y al final, Keanu Reeves se conmovió con las emociones humanas y nos absolvió.

Bueno, y por qué no terminar con la lectura religiosa que se ha hecho de la película: Klaatu desciende de los cielos con una verdad, se hace llamar Carpenter (carpintero), el miedo y la intolerancia de los hombres lo mata, luego resucita, salva a los humanos (al no permitir que Gnut los ataque) y de nuevo asciende a los cielos prometiendo que volverá (con el apocalipsis detrás, si es necesario). Son muchas similitudes con la historia de Cristo para ser coincidencia, lo que deja claro que el objetivo esencial de la película era su potente mensaje de paz y convivencia entre las personas, el cual aún tiene vigencia en un mundo que realmente está en riesgo de autodestruirse, o de ser destruido por unos desarrollados vecinos que no tolerarán tanta irracionalidad y estupidez.

- Details

- Hits: 1134

Zona de interés, de Jonathan Glazer

La banalidad del mal

Oswaldo Osorio

Es inevitable titular esta crítica con el concepto propuesto por Hannah Arendt luego de cubrir el juicio por genocidio a Adolf Eichmann, un funcionario nazi. La filósofa alemana de origen judío vio en él, no al despiadado asesino que juzgaban, sino a un simple burócrata que solo cumplía órdenes sin pensar en las consecuencias de sus actos. Se trata de un mal banal e irreflexivo que tal vez es mucho peor, porque está en un número mayor de personas que pertenecen a un brutal sistema, en este caso, el Nacional socialismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

Un abultado número de películas han dado cuenta de este tipo de nazis, ya sea directa o indirectamente. La diferencia con Jonathan Glazer, quien se basó la novela de Martin Amis, es que su propósito principal con esta obra es ilustrar de manera descarnada y contundente este concepto. Para hacerlo, toma a la familia del comandante del mayor campo de exterminio de judíos, Auschwitz, se detiene en su cotidianidad, sigue sus conversaciones anodinas y recorre desenfadadamente los espacios de la casa y sus jardines.

La principal fuerza de la película, entonces, se encuentra en el dramático contraste que hay entre esa normalidad cotidiana de la casa, ese “espacio vital” del que se apropiaron en Polonia los nazis, con todo lo que ocurre fuera de cuadro al otro lado del muro en el campo de concentración, representado por las chimeneas siempre en actividad y una banda sonora plagada de gritos, disparos y lamentos. Mucho se ha hablado del exterminio judío por parte de los nazis, pero poco se conoce esa política de expansión y exterminio del imperio alemán sobre Europa del este, que incluso precede a Hitler, pero que este la continuó y acentuó.

Rudolf Höss, el protagonista de esta historia, tiene mucho en común con Eichmann, pero su complemento dramatúrgico es su esposa Hedwig, a quien sigue buena parte del tiempo la cámara y quien resulta aún más elocuente en reflejar esa banalidad del mal, pues su falta de contacto con el campo de exterminio y su entendimiento de lo que allí se hacía la convierte en la mejor representación de esa maldad libre de conciencia, en la mejor muestra de esa casi absurda separación moral que hacen entre su vida y lo que ocurría detrás del muro. Su madre, en cambio, no lo pudo soportar.

En medio de esa contradictoria vida de normalidad que Glazer sabe construir con su mirada, su punto de vista y ese espacio soleado y lleno de flores que habita esta familia, no olvida insertar esos momentos anómalos y turbadores que se le conocen de su obra, en especial en algunos videos musicales y en su anterior película, Under the Skin (2013): La inquietante pantalla negra inicial, los contrastes y golpes de la banda sonora, las misteriosas escenas en negativo o ese final documental que muestra el museo de Auschwitz en la actualidad y que recuerda a la impactante Noche y niebla (Alain Resnais, 1956).

Zona de interés (The Zone of Interest, 2023) es lo normal y cotidiano navegando tranquilamente en medio del horror y la muerte, es la evidencia de que la naturaleza humana es capaz de lo peor sin siquiera ser consciente de ello, y transmitiendo esto al espectador es una película que lo hace de manera inteligente y eficaz.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1019

Ana Rosa, de Catalina Villar

La libertad borrada

Oswaldo Osorio

Los mecanismos de control y represión del sistema patriarcal sobre las mujeres han sido diversos. Históricamente se han destacado el religioso y el político, pero uno de los más taimados e hipócritas ha sido el médico, respaldado por disciplinas con pretensiones de ciencia y legitimadas por la institucionalidad galena. Esta película es, al tiempo, una historia familiar, una investigación documental, una denuncia de esa represión médica y la reivindicación de una mujer.

El documental es dirigido por Catalina Villar, una cineasta y formadora de larga trayectoria, tal vez ya más francesa que colombiana, pero eventualmente regresa a contar historias de su país. Empezó con un reconocido trabajo, Diario de Medellín (1998) y en 2017 codirigió con su esposo, Yves de Peretti, Camino, un documental que, como preludio, dialoga con Ana Rosa, porque habla de las relaciones de la psiquiatría con la ciencia, el poder y la norma.

Todo empieza con el hallazgo de una foto, el único vestigio de la abuela de la directora, de quien solo sabía que tocaba el piano y que le habían hecho una lobotomía. Con estos tres datos Villar se lanza a una pesquisa con familiares, archivos y expertos para conectar esa historia familiar con aquella hórrida práctica médica. La primera certeza es que a Ana Rosa la habían borrado de la historia, entonces ese se convierte en el principal propósito del documental, reescribir la biografía de esta mujer y las razones de esa vergonzosa y vergonzante invisibilización.

Sin que el documental sea especialmente atractivo cinematográficamente, ni en su concepción visual ni en sus formas narrativas, su talante de trabajo investigativo lo hace un relato cautivador y revelador, pero también indignante cada vez que va arrojando luces sobre la vida de Ana Rosa y las prácticas en relación con la salud mental, no de las personas, sino particularmente de las mujeres en aquella época. También se destaca la voz de la propia directora conduciendo ese relato con sus preguntas y reflexiones, tanto sobre su abuela como sobre tales procedimientos de la neurocirugía y el contexto social que las aprobaba y luego las silenciaba.

Sorprende aún más de esta historia quiénes fueron los que autorizaron su lobotomía y las veladas razones para hacerlo. Sorprende también el premio Nobel que le dieron al médico que inventó el procedimiento, así como tantos otros datos y circunstancias de esta infortunada historia. Bueno, por lo menos ahora nos sorprenden e indignan esas cosas, un indicio de que los tiempos han cambiado, pero las luchas por la equidad de género necesariamente perviven, aunque ya no sea frecuente que se borre la existencia de una mujer a causa de su “notable daño al buen servicio”.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1254

Vidas pasadas, de Celine Song

Una cálida conversación

Oswaldo Osorio

¿Puede existir el amor sin amor? Esta película demuestra que sí. Y eso es lo llamativo y refrescante de ella, que todo el relato y sus dos protagonistas están construidos sobre esta paradoja. El arte en general, y el cine en particular, tienen la virtud de poder hablar de lo que no existe o no está presente, sugiriéndolo o evocándolo, llamándolo de distintas maneras, solo anunciándolo en un provocador y a veces sádico juego de suspenso contra el que nada puede hacer el espectador, tal vez solo ilusionarse con improbables anticipaciones amañadas a sus deseos.

Posiblemente este sea uno de los triángulos amorosos más amables de toda la historia del cine. El amor de una pareja de niños coreanos parece reavivarse veinte años después de que ella emigrara a Canadá y ya estando casada con otro hombre. El grueso de la película es la historia de su reencuentro y de un relato que trata de responder sutilmente preguntas como ¿Se impondrá el destino o la serendipia? ¿Existe el destino en el amor? ¿Cómo saber cuál (o quién) es el verdadero destino en el amor?

Casi toda la narración son largas conversaciones, pero constituidas por unos diálogos tan cotidianos como inteligentes, un constante cruce de ideas, sentimientos y emociones desencadenados por la particular situación y siempre con el amor como pivote de las palabras y las reflexiones, también de los silencios, unas veces incómodos y otras elocuentes. Y en medio, la incertidumbre del desenlace de ese triángulo, así como la contenida impotencia del tiempo pasado o las oportunidades perdidas.

También hay una pregunta por la identidad, pues mientras ella es coreana, canadiense y neoyorquina, él es un coreano que ni habla inglés. Aquella célebre frase de Rilke que dice que la verdadera patria es la infancia, parece puesta a prueba aquí, porque ella no ha podido desprenderse de esa patria, pero tampoco está muy convencida de si todavía pertenece a ella, porque tiene otras patrias y otros amores. Todos esos dilemas y dudas, así como la seguridad de lo que se siente y la vacilación sobre lo que se debe hacer, están delicadamente desarrollados en este relato con palabras, titubeos, miradas o los dedos a punto de tocarse en un viaje en metro.

Vidas pasadas (Past Lives) es una deliciosa y agridulce fábula de amor y desamor, un permanente contraste de sentimientos opuestos donde toda su elaboración, principalmente los diálogos y la construcción de los personajes con su relación, está finamente equilibrada, pulida en sus detalles y llevada de principio a fin como si fuera una cálida conversación con alguien con quien uno se siente muy a gusto.

TRÁILER

- Details

- Hits: 930

Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos

Las aventuras de la niña adulta

Oswaldo Osorio

Muchas de las mejores películas son aquellas en las que uno no se da cuenta de que está viendo cine, incluso si es cine fantástico. Y es que por menos realista que sea un universo propuesto por una película, si su relato tiene un código orgánico y coherente, gracias al pacto poético que establecemos con ella, nos podemos embeber tanto en su realidad que no salimos de ella sino hasta que empiezan los créditos finales.

Esta película de Lanthimos puede ser entretenida, vivaz y llena de inventiva visual, pero el artificio de su relato siempre se pone en evidencia. Basada en una novela de Alasdair Gray, la historia es una combinación de personajes como Frankestein, el niño salvaje, Kaspar Hauser y hasta Benjamin Button, es decir, esos seres a los que un relato enfrenta su inocencia y naturalidad moral con el mundo lleno de prejuicios, absurdas reglas sociales e incomprensibles modelos morales, todo esto para plantear cuestionamientos, críticas o reflexiones sobre el funcionamiento de la vida y la sociedad del momento.

El origen de Bella Baxter ciertamente es novedoso, incluso puede verse como la cuota inicial para todo un discurso de empoderamiento femenino que cruza la película entera, que a veces resulta elemental y cliché, pero otras muy perspicaz y certero. No obstante, las costuras del artificio, tanto narrativo como de la construcción del personaje, se notan con sus parlamentos y disquisiciones sobre cualquier tema, pues su condición de niña adulta y de alma inocente frente al malintencionado mundo, les permite a sus autores (desde la novela, pasando por el guion hasta la dirección) usarla a manera de comodín para ser tonta cuando les parece y brillante cuando lo necesitan. Y cuando eso ocurre, que es durante casi toda la película, entonces uno recuerda que está en cine, que le están echando un cuento y manipulando con rústicos recursos narrativos. Además, los diálogos mantuvieron una retórica elaborada, ingeniosa y florida que está más cerca de su fuente literaria que del cine, es decir, son más diálogos para leer que para escuchar, lo cual aumenta el artificio.

Inevitablemente, la forma afecta el fondo y, por más que la película no se queda solo en lo anecdótico y pintoresco del personaje, sino que propone una ideas y reflexiones relevantes y significativas, la sombra de las dudosas peripecias de su construcción siempre está allí. Aun así, es necesario reconocerle todos esos temas que pone en cuestión, empezando por esa mirada a la condición femenina en una era victoriana con insinuaciones futuristas. Desde la particular visión de la protagonista, la película habla del amor, el sexo, las normas sociales, la ciencia, el conocimiento, la relevancia de las emociones y la desigualdad en el mundo. El personaje está expresamente diseñado para experimentar todos estos tópicos, asumir una posición frente a ellos y elaborar su respectivo discurso, ya sea empoderador, cuestionador o disruptor.

Para esta toma de conciencia y las conclusiones empíricas a las que ella llega son determinantes los cinco hombres que forjan su vida: el padre creador que le otorga el libre albedrío, el enamorado comprensivo, el amante mundano y egoísta, el pensador escéptico y el machista posesivo. Se destacan el extravagante estoicismo del padre (Willem Dafoe) en su amable versión del Doctor Frankestein, así como ese pobre amante (Mark Ruffalo) que es el que mejor se transforma del relato, porque pasa de ser un dandi lascivo a un pusilánime vengativo, teniendo en medio toda una aserie de rangos temperamentales y de carácter muy convincentes.

El diseño de arte es un deleite estético y resulta definitivo para crear unas sugerentes ambientaciones, reconocibles desde los referentes históricos, pero también extravagante y juguetonamente estilizados. Todo ello contribuye a crear una de esas anómalas realidades a las que este cineasta griego nos tiene acostumbrados, realidades que flirtean con el absurdo o la fantasía, pero que son un vehículo para hablar de manera transgresora y radical de temas esenciales o capitales. Aquí lo hace, sin duda, más allá de los reparos antes mencionados.

- Details

- Hits: 1378

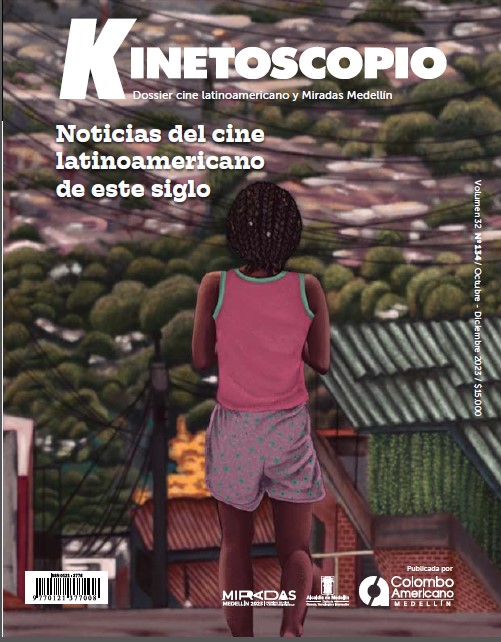

La madurez del nuevo siglo del cine colombiano

La edición 134 de la revista de cine Kinetoscopio (diciembre 2023) está dedicada a las "Noticias del cine latinoamericano de este siglo". Son ocho textos que recorren el cine de la región, tanto de forma panorámica como sobre cinematografías nacionales específicas. Este escrito hace parte de ese dossier. La revista, además, contiene el catálogo del Festival de Cine Miradas 2023.

Oswaldo Osorio

Podría decirse que el cine colombiano apenas empieza su edad adulta con Focine[1], en la década del ochenta. Antes de eso solo se cuentan pioneros, balbuceos, ensayos y errores. Esa adultez se desarrolla y consolida durante el siglo XXI, coincidiendo con el impulso que le da la Ley de cine de 2003. Continuando con el símil, en esta transición de centuria, a nuestro cine le ha pasado igual que a una persona a lo largo de varias décadas, que se ha transformado en muchos aspectos, ha adquirido nuevas características y cualidades, pero en su esencia sigue siendo el mismo.

En relación con el público, el cine nacional siempre ha avanzado cuesta arriba, en el siglo pasado por su supuesta precariedad técnica (que es una percepción causada más por los cortos del Sobreprecio[2] que por la mayoría de los largometrajes), y durante este siglo por su – también supuesta– fijación con temas de marginalidad, violencia y narcotráfico, unos tópicos que no alcanzan a ser ni un tercio de la producción, aunque son las películas que más visibilidad tienen, ya sea por el reconocimiento de sus autores o por su impacto en festivales internacionales. A esto se suma un problema que resulta una ironía: en las últimas dos décadas se ha estrenado más de medio millar de películas colombianas en salas, esto es el doble de toda la producción del siglo XX, pero como el público no ve mucho cine nacional, la mayoría de estas obras son desconocidas por el grueso de la audiencia, que ni siquiera tiene idea de esta significativa cifra.

Este cine de la marginalidad y la violencia es, sin duda, una de las grandes narrativas del cine nacional desde la década del sesenta, y en los últimos veinte años se ha afianzado como la de mayor relevancia con títulos como Sumas y restas (Víctor Gaviria, 2005), Perro come perro (Carlos Moreno, 2008), Retratos en un mar de mentiras (Carlos Gaviria, 2010), Los colores de la montaña (Carlos César Arbeláez, 2011), Jardín de amapolas (Juan Carlos Melo, 2014), Alias María (José Luis Rugeles, 2015), Oscuro animal (Felipe Guerrero, 2016), Monos (Alejandro Landes, 2019), Los reyes del mundo (Laura Mora, 2022) o Un varón (Fabián Hernández), por solo mencionar algunas. Se trata de un cine comprometido con mirar de cerca y de manera honesta y reflexiva los problemas más apremiantes del país, siempre buscando formas expresivas personales y no convencionales, sin atisbo alguno de explotación o sensacionalismo.

A esta narrativa se contrapone otra que está en las antípodas temáticas y cinematográficas, incluso de aceptación por parte del público: la comedia populista, un cine definido por los actores y formatos televisivos, así como por un humor ligero y chambón, que apela a diálogos repentistas y a la explotación de estereotipos, que no al humor elaborado y ni siquiera a la comedia visual. Con Dago García y la saga de El paseo a la cabeza, se pone al día la fórmula del benjumeismo de los años ochenta, con un éxito tal que representa casi un treinta por ciento de la producción de todo de este periodo. Es cine desechable y de consumo, pero necesario para animar la taquilla y fortalecer la industria nacional.

Otro aspecto a destacar en este nuevo siglo es el natural relevo generacional en los cineastas, ahora formados en escuelas de cine y con un mayor contacto con el cine de autor internacional por vía de los festivales de cine y el internet. Y si sus antecesores (que aún eventualmente sacan alguna película) venían más de una tradición literaria, del realismo social y estaban afincados en la narrativa clásica, muchos de los autores actuales se alinean con unas narrativas modernas o alternativas, se preocupan de universos introspectivos, tienen predilección por el trabajo con actores naturales, pueden poner al espacio como protagonista y combinan sin problema el realismo social con lo poético y el lirismo. Esto es posible verlo en las obras de directores como Franco Lolli, Libia Stella Gómez, Spiros Stathoulopoulos, Óscar Ruiz Navia, Ciro Guerra, Laura Mora, Alexander Giraldo, José Luis Rugeles, Rubén Mendoza, William Vega, Jaime Osorio Márquez, Carlos Osuna, Ruth Caudeli, Juan Andrés Arango y Juan Sebastián Mesa, eso por solo mencionar solo los que al menos han dirigido dos películas.

Eso no quiere decir que todo el cine nacional ahora es de vanguardia y asiduo festivalero, también hay una importante producción de películas que le apuesta al cine de género y con una suficiencia en su factura. Hay títulos de horror, incluso de acción, pero especialmente thrillers, y aunque son ideales para tener una buena acogida con el público, la mayoría pasan desapercibidos. Algunas películas dignas de mención son Satanás (Andrés Baiz, 2007), 180 segundos (Alexander Giraldo, 2012), Los perros (Harold Trompetero, 2017), Los fierros (Pablo González, 2019), Llanto maldito (Andrés Beltrán, 2021) o Lavaperros (Carlos Moreno, 2021).

Esto en lo que tiene que ver con el cine de ficción, porque el documental sí que ha dado un salto cuantitativo y cualitativo en este periodo, al punto de estrenarse anualmente una decena de ellos en los últimos cinco años. Sus temas son diversos y pendulan entre las historias particulares y los temas sociales, destacándose especialmente dos vertientes: De un lado, el documental autorreferencial, donde las narrativas del yo ponen al director y su entorno, sobre todo su familia, en el centro del relato y de su indagación por lo real. Es, sin duda, la tendencia más fuerte del documental de la última década, con títulos como Todo comenzó por el fin (Luis Ospina, 2015), Home: El país de la ilusión (Josephine Landertinger, 2016), Amazona (Claire Weiskopf, 2017), Ciro y yo (Miguel Salazar, 2017), Después de Norma (Jorge Botero, 2019), The Smiling Lombana (Daniela Abad, 2019), Clara (Aseneth Suárez Ruiz, 2021), El rojo más puro (Yira Plaza, 2023), entre otros. De otro lado, hay un marcado interés por registrar y reflexionar al país del posconflicto, luego de la dejación de armas de las FARC (cosa que no ha podido hacer todavía la ficción). Son películas que han revelado un país desconocido y unas inéditas perspectivas de la guerra, algunos de esos títulos son: El silencio de los fusiles (Natalia Orozco, 2017), La mujer de los 7 nombres (Daniela Castro, Nicolás Ordoñez, 2018), Del otro lado (Iván Guarnizo, 2021), Amor rebelde (Alejandro Bernal, 2022), La niebla de la paz (Joel Stangle, 2023), Transfariana (Joris Lachaise, 2023).

Aunque el medidor para hablar de este tema aquí han sido los largometrajes estrenados en salas, el cine nacional está determinado también por otros aspectos, como la rica y prolífica producción de cortometrajes (entre 200 y 300 al año), el fortalecimiento de la investigación y la formación académica, la presencia y galardones en los más prestigiosos festivales del mundo, la Ley de Filmación Colombia (2012) que facilita rodar películas extranjeras en el país, la producción de series con proyección internacional y la existencia de más de un centenar de muestras y festivales de cine, los cuales difunden las películas y estimulan su creación.

En suma, el cine colombiano del nuevo siglo es heterogéneo en sus temas, vital en su cada vez más creciente dinámica de producción, definido por unas grandes narrativas que vienen desde el siglo pasado y unas tendencias inéditas que lo renuevan, apoyado e insuflado por la legislación, la academia y los festivales, contrastado por sus narrativas clásicas y modernas, así como por algunos éxitos comerciales y el más especializado cine de autor. Por todo esto, nuestra cinematografía es una de las más prometedoras del continente, solo falta que un público más amplio se dé cuenta de ello.

Revista Kinetoscopio No. 134, diciembre de 2023

[1] Compañía de Fomento Cinematográfico, entidad de orden estatal encargada de activar la producción nacional de cine.

[2] Cortometrajes que se hicieron durante los años setenta e inicios de los ochenta por cuenta de un fondo recaudado de un sobreprecio cobrado en la boletería. Se presentaban antes de cada función en las salas de cine y se caracterizó por el oportunismo de muchos que terminaban realizado obras de muy baja calidad en sus contenidos y técnica.

- Details

- Hits: 1325

Priscilla, de Sofia Coppola

La concubina de Elvis

Oswaldo Osorio

Esta película parece la biografía de otro por reflejo de la supuesta protagonista de la historia. Es cierto que Priscilla Ann Beaulieu solo tiene relevancia histórica y como personaje por haberse casado con el Rey del rock and roll, Elvis Presley, pero es muy cuestionable que la película lo haya hecho tan evidente, más todavía tratándose de una obra de Sofia Coppola, una cineasta que sabe lo que es tener el apellido de otro más famoso y cuyas películas han tratado de saberse situar y comprender el universo femenino.

Solo hay una cortísima escena (con el profesor de artes marciales) en que habla de algo y está en un entorno que no tiene que ver con Elvis, por lo demás, si bien aparece casi todo el tiempo en pantalla, es siempre con Elvis o está en función de él. Extraña más todavía cuando la misma Priscilla Presley es productora ejecutiva y el guion está basado en su autobiografía. Cabe preguntarse, entonces: ¿Así es como se veía y aún se ve ella en esa relación? ¿Como la víctima de un acuerdo marital tremendamente desventajoso e insatisfactorio?

Pero Sofia Coppola parece que estuvo de acuerdo con esto y se limita a dar cuenta de esos años en que, primero, Priscilla parecía en pajarito en cautiverio; luego, el juguete de un niño caprichoso; y después, de nuevo un pajarito, pero esta vez triste y frustrado. Por eso sorprende que no haya asomo alguno de mirarla por fuera de la relación, incluso la película termina con la separación, lo cual es prueba de que, a ellas, directora y personaje, solo les interesaba contar la historia de la concubina.

Siendo maledicentes, podría pensarse que lo mejor de esta película es la manera como sirve de complemento al reciente biopic de Elvis hecho por Baz Luhrmann (2022), pues el director australiano no pudo evitar hacer un retrato apasionado y amoroso de alguien que, sin duda, admira, por lo que dejó por fuera muchos de sus rasgos más oscuros y menos admirables, en especial cuando de Priscilla se trataba. Pero estas facetas adversas las conocemos de manera descarnada y sin simpatía alguna por cuenta de la Coppola. Claro, todo esto sirve para tener siempre presente lo que hace el cine con las biografías (y en general con la Historia), que las ajusta a los puntos de vista o intereses particulares, así como también hace concesiones, ocultamientos o invenciones por efectos argumentales y dramáticos, por lo cual nunca hay que tomar una película como la versión oficial sobre un personaje o un hecho histórico.

En el otro biopic femenino que Coppola hizo de la esposa de alguien, María Antonieta (2006), supo concentrarse en ella y construirle un universo visual y emocional muy singular, afectivo incluso, aunque sin dejar de ser crítico. Pero en Priscilla, salvo por el cuidado y la belleza de muchas imágenes –lo cual solo demuestra que es una hábil artesana con el cine– no hay esa emoción por el personaje, ni siquiera compasión, solo lo lleva con su neutral relato del principio al final. Tampoco la música, que siempre sobresale en sus películas, tiene aquí un especial papel, y eso que apenas sería lógico por sus personajes y contexto.

A pesar de todo, no es una mala película, ni aburre, pero la exigencia aquí es con una directora con la que, por momentos, se cae en la tentación de considerarla una autora, pero que, con títulos como este, se desiste de la idea. También la exigencia es con un tema y un personaje con el que pudo haber dicho algo más en consecuencia con esta época, en la que las relaciones de poder entre hombres y mujeres se está poniendo en cuestión, y hasta revirtiendo, más si se trata de la película de una cineasta mujer con un personaje femenino.

- Details

- Hits: 1302