Cinéfagos

Las cuatro hijas, de Kaouther Ben Hania

De la realidad y la representación

Oswaldo Osorio

Muchas veces la ficción es la mejor forma de enfrentar la realidad. De hecho, es sabido que las historias, empezando por los mitos y las leyendas, surgieron para facilitar la comprensión del mundo y de las distintas facetas de la vida individual o social. Esta película, que no sería exacto limitarla solo a la categoría de documental, hace tomar de la mano a los elementos de la realidad y la ficción para crear un relato intenso y envolvente que tiene mucho de catártico, de experimento emocional y de alegato político.

A esta cineasta tunecina ya se le había visto por la cartelera del país –lo cual es un indicio de su proyección internacional– con dos impactantes películas, La bella y los perros (2017), en la que una joven busca justicia luego de ser violada por policías; y El hombre que vendió su piel (2020), en la que un sirio fue tatuado como obra de arte a cambio de la visa europea. Son dos obras basadas en polémicos hechos reales que la directora potencia con su puesta en escena y problematiza aludiendo a preguntas incómodas y reclamando responsabilidades a personas, instituciones y estados.

Lo mismo hace en Las cuatro hijas (Les Filles d'Olfa, 2023), relato en el que Olfa es una mujer que ha perdido a sus dos hijas mayores en medio de un sonado caso que llamó la atención a Ben Hania, por lo que le propuso a esta madre y a las dos hijas que le quedaban hacer la película. Para ello contrató a tres actrices, una que personificara a la misma Olfa y otras dos para las ausentes. Es así como las siete mujeres, contando a la directora, se embarcan en una intrincada operación dramatúrgica y representacional en la que reconstruyen momentos pasados entre las cuatro hermanas y la madre.

De manera que actrices y personajes se entrelazan en situaciones dramáticas rememoradas por la familia, en las que intentan decodificar los complejos lazos familiares que están determinados tanto por su condición femenina al interior de la cultura islámica como por el contexto político e ideológico del yihadismo. Entonces, el acto de representar se carga de matices y sinuosidades al punto de perderse por momentos esa diferencia entre quienes actúan y quienes recuerdan; así mismo, al relato se le van sumando diversas capas producto de los ensayos, las repeticiones, las discusiones sobre las diferencias de lo recordado entre unas y otras, las nuevas emociones espoleadas por la memoria y hasta el aporte de las actrices.

En una narración que no da respiro y que se dirige hacia un final dramático y sorpresivo, se pone en evidencia una contradictoria dinámica generacional, donde las hijas menores están en permanente tensión con las mayores, pero sobre todo con la madre, aunque, al mismo tiempo, hay constantes gestos de sororidad y cariño entre ellas. Por eso hablan y hablan, como tratando de resolver su mundo con palabras, preguntas, explicaciones y reflexiones. Y de esto se desprende el único bemol de la película, y es que la carga de texto, por vía de los diálogos, desborda por completo las posibilidades de la imagen, haciéndola una pieza con una verborrea que por momentos resulta abrumadora.

Aun así, se trata de una pieza portentosa por esa aventura emocional y narrativa en la que introduce al espectador. Su equilibrada construcción entre la realidad y los juegos representacionales enriquece lo que quiere documentar, así como un relato que se rehúsa a ser encasillado en un solo tipo de discurso. Y para rematar, falta lo más sorprendente, ese final del que este texto no hablará, porque todo este juego ficcional y documental terminan siendo superados por un desenlace en el que, la realidad misma, parece seducida por los giros de la ficción.

TRÁILER

- Details

- Hits: 853

Estados Unidos contra los artistas en el cine

Oswaldo Osorio

No es posible aprender historia con el cine. Ya lo decía Marc Ferro con lo que llamó “La paradoja de Potemkin”, en alusión al hecho histórico que recreaba el célebre clásico de Eisenstein, según la cual el público creía que la historia era como la vio en la película y no como realmente sucedió. No hay que ser ingenuos con eso y reconocer las licencias dramáticas y poéticas que se toma el cine, haciendo de los hechos históricos un simple material de referencia. Después de ver la película, lo recomendable es buscar lo que dicen los libros o algún sitio confiable en internet.

Pero ese no es el tema de este artículo, no la relación entre el cine y los hechos exactos de la historia, pero sí entre el cine y unas certezas que le quedan a uno sobre un país o una cultura a fuerza de ver muchas películas, pues, por inexactas que sean, entre todas sí consiguen dibujar un esquema general de la historia, unas constataciones que se repiten película a película.

Una de esas constataciones se da con las persecuciones, asedios, censuras y condenas de los Estados Unidos contra artistas de diferentes áreas durante buena parte del siglo XX. Su moral puritana, regularizada y reaccionaria se erigió como bandera de policías, políticos, el FBI, el congreso y hasta presidentes. La lista de películas es larga, pero apenas mencionaré algunas, ya sea por conocidas, por recientes o porque me impactaron en algún momento.

Empiezo con Estados Unidos vs. Billie Holiday, de Lee Daniels (The United States vs. Billie Holiday, 2021), donde esta entrañable cantante de jazz y blues, durante los años cuarenta, tuvo innumerables problemas con la ley debido a su adicción a las drogas y a su insistencia en cantar Srange Fruit, esa descorazonadora canción que denunciaba los linchamientos de negros en el sur de su país. La policía esperaba en sus conciertos para arrestarla si la cantaba (como a Jim Morrison en The Doors –Oliver Stone, 1991– si hacía alguna obscenidad). La acallaron condenándola por su adicción, pero también se ha hablado de una intención de fondo de las autoridades por racializar el consumo de drogas.

En la década siguiente fue una pin-up girl la que tuvo problemas y con ella toda esa clandestina industria de las editoriales que publicaban fotografías o historietas con contenido sugerente o pornográfico. En La infame Bettie Page, de Marie Harron, (The Notorious Bettie Page, 2005), se cuenta la historia de la más famosa pin-up girl de entonces, y con ella el juicio a quienes publicaban “material obsceno y literatura indecente”. Por aquellos días no valió de mucho apelar a la famosa Primera enmienda de la constitución estadounidense, la cual protege la libertad de expresión y de prensa.

Quien sí utilizó este recurso legal en su larga batalla contra quienes querían censurarlo fue Larry Flint, fundador de la revista Hustler, la versión vulgar y sensacionalista de Playboy. En Larry Flint: El nombre del escándalo (The People vs. Larry Flynt, 1996) el director Milos Forman consigue hacer uno de esos relatos potentes que lo caracterizaron y muestra cómo este ordinario hombre se convierte en un adalid de la Primera enmienda. Incluso el mismo Forman consigue, dos décadas después de la aparición de la revista, provocar a esos censores y puritanos con el afiche que propone para su película (Woddy Harrelson, apenas cubierto con la bandera de Estados Unidos, crucificado en la entrepierna de una mujer en bikini).

El cine mismo tuvo su hora más oscura durante la cacería de brujas del macartismo. Puede ser del tema del que más se han hecho este tipo de películas, pero el mejor personaje para denunciar esta infame persecución es el guionista Dalton Trumbo, quien perteneció a los tristemente célebres “diez de Hollywood”, que fueron aquellos que no cedieron ante las presiones de la Comisión de Actividades Antiamericanas y, además de pagar cárcel, no pudieron trabajar, al menos no con su nombre. Hay dos películas que llevan por título el apellido del guionista, un documental, dirigido por Peter Askin en 2007, y una ficción, de Jay Roach (2015). El primero es más completo, detallado y reflexivo dando cuenta de las vicisitudes de Trumbo, mientras que la segunda, guiada de la mano del actor Bryan Cranston, dramatiza con elocuencia el carácter, resistencia y final reivindicación de este hombre.

Para la década del sesenta, muchos tuvieron problemas con las presiones del estado, pero me quedo con la icónica protagonista de Sin aliento, por la película Vigilando a Jean Seberg, de Benedict Andrews (Seberg, 2021), un biopic que solo toma esos años en que ella fue simpatizante (y contribuyente) de los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos (entre ellos, las Panteras negras). Es posible que la industria se haya interesado en ella, a pesar de su poco reluciente fama, para aprovechar el ruido mediático del movimiento Black Lives Matters. Y es que en aquel entonces el FBI le hizo un puntilloso seguimiento y una inescrupulosa persecución que, sin temor a especular, probablemente tuvo mucho que ver con su desafortunada vida.

Los comediantes tampoco se salvan, aunque se supone que el humor puede disfrazar un poco las verdades incómodas. El problema del irreverente y lenguaraz comediante judío Lenny Bruce es que, durante los años cincuenta y sesenta, hablaba sin filtro alguno, con un lenguaje soez, satírico y muy crítico acerca del sexo, la religión, el racismo, el patriotismo, el aborto y muchos otros temas polémicos y provocadores. Dustin Hoffman lo interpretó en Lenny (Bob Fosse, 1974), una enérgica película donde no para de tener problemas con la ley, así como de entrar y salir de la cárcel luego de ser arrestado en medio de sus espectáculos. Esto mismo se puede ver en esa magnífica e inteligente serie que es La maravillosa señora Maisel (2017 – 2023).

Hay muchos más ejemplos, por supuesto, pero me planto en estos seis, que son suficientes para ilustrar esa idea propuesta al principio acerca de que, si bien los hechos históricos contados por las películas deben ser siempre sometidos a revisión de otras fuentes, sí es posible entender, a partir de un conjunto de películas, unas constantes históricas de un país, en este caso lo implacable que han sido las instituciones del orden y la ley en Estados Unidos con muchos artistas o librepensadores.

Finalmente, se puede decir que estos filmes tienen muchas características en común en su construcción y acercamiento a estos tópicos, por más diferencias que haya entre los temas y personajes. La más evidente es que siempre la película toma partido por los artistas, no solo porque los elige como punto de vista para contar la historia, sino también ética e ideológicamente; así mismo, la mención y debate acerca de la Primera enmienda suele estar presente; igualmente, esas fuerzas del estado tienden a ser los villanos, a veces sin identidad y otras representados de forma maniquea por cualquier funcionario obsesionado y rabioso; se puede ver también que en estos casos la opinión pública es proclive a ser maleable o polarizada; y una última constante es que, al menos en su momento, estos personajes rara vez ganaron, si acaso tuvieron que esperar a que el tiempo, y tal vez una película como estas, les diera la razón.

Publicado en la revista Cronopio No. 101, de abril de 2024.

- Details

- Hits: 722

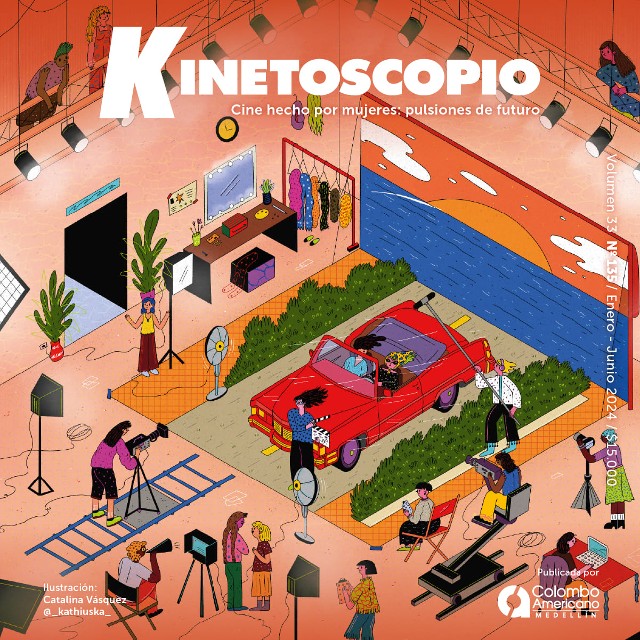

Representación de la mujer en el cine actual

“Liberadas de un subversivo silencio”

Oswaldo Osorio

La revista de cine Kinetoscopio llega en su edición 135 con el tema “Cine hecho por mujeres: pulsiones del futuro”, donde una serie de escritos exploran y reflexionan acerca del cine realizado por mujeres y sobre mujeres. Hay cifras, perfiles, artículos y una entrevista. El siguiente texto hace parte de este dossier.

Históricamente el cine ha sido un oficio de hombres. Esta es una afirmación casi obvia y fácilmente constatable con estadísticas. El problema es que también históricamente el mundo ha sido dominado por los hombres, por lo que, independientemente del género de quien haga las películas, lo que se ha visto en ellas ha sido una mirada preponderantemente heteropatriarcal, pero además, recalcada con los artificios, esquematismos y estereotipos propios del cine, en especial del más convencional y de consumo. De manera que, si la mujer ha estado en desigualdad de condiciones frente al hombre y sometida por sus privilegios, en el cine lo ha estado aún más, con lo cual contribuye a esa hegemonía por vía de los imaginarios colectivos que crea y la normalización de unos roles sociales de género que prolonga.

Hay muchas maneras de evidenciar y argumentar esto. Solo menciono tres, de las más conocidas y contundentes. Primero está el célebre y fundacional ensayo Placer visual y cine narrativo, escrito por Laura Mulvey en 1975 en plena Segunda ola feminista, en el que, en esencia, propone que la mujer en el cine es un objeto pasivo y sexualizado, dispuesto para la mirada activa del hombre y para su placer, tanto de ese hombre que está con ella en escena, como del que dirige la cámara y del espectador en su butaca.

También está el test de Bechdel, que evalúa la brecha de género en las películas y el cual propone tres requisitos que garantizan la paridad: deben aparecer al menos dos personajes femeninos con nombres, deben tener una conversación entre ellas y esta no puede tener como tema un hombre. Por último, está el llamado síndrome de Mujeres en refrigeradores, que describe el uso de la muerte o lesión de un personaje femenino en los cómics como detonante de una historia protagonizada por un hombre.

Es sorprendente la gran proporción de películas que se rigen por esa mirada masculina, que no cumplen el test y que parten de este síndrome. Ciertamente esto ocurre con más frecuencia en el cine comercial y convencional, así como en el de género, pero no es que el cine de autor o incluso el realizado por mujeres estén exentos de este sesgo heteropatriarcal, aunque es cierto que puede ser más consciente de proponer otro tipo de mirada. Eso puede verse en la obra de cineastas como Agés Vagda, Chantal Akerman, Pedro Almodóvar, María Luisa Bemberg o las películas de John Cassavetes con Gena Rowlands, por solo mencionar unos cuantos ejemplos de una muy larga lista.

Pero en tanto avancen las luchas por la equidad de género y se transformen socialmente esos roles y estereotipos, el cine va a la saga reflejándolos. Es por eso que esa representación de la mujer en el cine ha cambiado sustancialmente en relación con las películas de hace tres o cuatro décadas para atrás, aunque de todas formas, el desequilibrio prevalece, así como las violencias simbólicas y la mirada masculina sigue imponiéndose, lo cual se puede constatar en el número de películas protagonizadas por hombres; en el tipo de participación que se le da a las mujeres en las distintas historias; en la diferencia de edades entre el hombre y la mujer cuando son pareja; en representarlas con los arquetipos de objeto sexual, histérica o frágil; en describir más a las mujeres en sus roles de esposas, madres o hermanas en comparación con los hombres; o en la dificultad de las actrices para mantenerse vigentes en la industria después de cierta edad.

Esa transformación se ha hecho más visible e incluso ha sido acelerada en los últimos años, y el punto de inflexión fue el movimiento Me too, originado en un tuit de la actriz Alyssa Milano, en 2016, que decía: “Si te han acosado o agredido sexualmente, escribe ‘Me too’ en respuesta a este tuit”. Allí hacía alusión al movimiento social fundado por la activista Tarana Burke en 2006. El hashtag se hizo viral y coincidió con las acusaciones a Harvey Weinstein por abuso sexual, así como con el escándalo, por la misma razón, del poderoso presidente de Fox News, que fue llevado a la pantalla en 2020 con el título de Bobmshell (Jay Roach).

Junto al #metoo también tomó fuerza el #timesup, y con la visibilidad y poder amplificador de Hollywood y sus estrellas, y en general de la industria del entretenimiento estadounidense, ese ímpetu se esparció por el mundo entero, incluso con fuertes ecos como el movimiento #niunamenos de Argentina o el activismo del colectivo Recsisters en Colombia. De esta forma, en la actualidad hay mayores garantías e instrumentos legales y sociales para una participación segura y equitativa en las distintas industrias audiovisuales, con cambios tan significativos como la presencia de coordinadoras de intimidad, para que nunca vuelva a ocurrir lo de El último tango en París o que se presente la más mínima incomodidad para las actrices cuando ruedan escenas de este tipo; o incluso que puedan exigir modificaciones a vestuarios que exponen innecesariamente sus cuerpos, como ya lo han hecho Scarlett Johansson o Margot Robbie.

Estos cuidados a la integridad y las luchas por la paridad en la participación de la industria van de la mano de los procesos que procuran un mayor empoderamiento y una representación en la pantalla cada vez menos dependiente de las jerarquías de género. Uno de tantos ejemplos que puede ilustrar esto son las películas Lara Croft: Tomb Raider, protagonizadas por una sexualizada Angelina Jolie, aunque con las características del héroe de acción masculino, en las entregas de 2001 y 2003, pero que en la versión de 2018, con Alicia Vikander, estos elementos cambian significativamente; y además, se viene una serie escrita por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), quien se ha ganado la reputación de concebir personajes que representan de manera más fehaciente la condición y mirada femeninas.

Así mismo, la gran industria ha querido explotar todo el asunto como tendencia, y películas que normalmente exudaban testosterona ahora son mundos femeninos, como La mujer rey (2022), Pantera Negra: Wakanda por siempre (2022), The Marvels (2023) o las tres entregas de Star Wars protagonizadas por Daisy Ridley; también se están haciendo versiones femeninas de filmes que antes protagonizaban hombres, como Cazafantasmas (2016), Ocean's 8: Las estafadoras (2018) o Maestras del engaño (2019); y no se puede dejar por fuera el fenómeno popular y mediático que fue Barbie (2023), un proyecto que trató de salir adelante durante una década y que, a lo largo de ese tiempo, se fue transformando su concepto, ajustándose a estos cambios de mentalidad social y representacional, hasta llegar a la versión de talante feminista que terminó por hacer Greta Gerwig.

El cambio de paradigma en la célebre muñeca también se puede asociar a las tradicionales representaciones femeninas en el cine infantil, definidas durante décadas por la figura de las princesas de Disney, que empiezan con el estereotipo de la damisela en apuros de La Cenicienta (1950), pasando por la transición de Mulán (1998), que tiene que disfrazarse de hombre, hasta llegar al carácter independiente, activo y guerrero de Valiente (2012), Moana (2016) y Raya (2021). Incluso en Toy Story 4 (2019) transforman por completo a la decorativa pastorcilla de porcelana para convertirla en una audaz heroína, e igual ocurre con la princesa Peach en Super Mario Bros. (2023), que resulta más aguerrida que el mismo protagonista, lo cual nada tiene que ver con el juego original. Por eso, a cambio de una lista de más ejemplos, que se alargaría demasiado, bien se puede asegurar que esa labor de cambio de mentalidad en el cine se está operando desde la base, es decir, con un público infantil que, cuando sea adulto, no va a esperar menos de estas representaciones en la pantalla, sino una consecuente y auténtica mirada femenina.

Otro cambio importante que va ganado terreno, a la hora de escribir las historias y concebir los personajes, va en dirección de esas limitaciones que expone el test de Bechdel, y es sobre las redes de relación o asociación entre mujeres, en tanto ahora hay una mayor conciencia, no solo de crearlas, sino de que sean fuertes. De manera que donde antes se contaba un relato sobre hombres, con personajes femeninos subalternos, casi sin relación entre ellos y hasta sin nombre, actualmente es posible evidenciar que sus roles ya no solo dependen de los personajes masculinos, sino que hay relaciones de amistad, sororidad o incluso rivalidad. Igual el cambio se puede ver en que son personajes menos pasivos, aunque también es cierto que su accionar todavía suele ser más reactivo que el de los hombres, quienes suelen seguir tomando la iniciativa. A estas transformaciones ha contribuido también la mayor participación de ellas en cargos de escritura, dirección y producción.

En Latinoamérica el cambio se está dando también, pero tal vez puede ser más lento y de la mano del cine de autor y especialmente de las cineastas, que ya son muchas, y que aquí solo menciono algunas, como Lucrecia Martel, Claudia Llosa, Anna Katz, Dominga Sotomayor, Mariana Rondón, Maryse Sustach, Fernanda Valadez, Lina Rodríguez o Ruth Caudeli. Estas dos últimas haciendo cine colombiano, aunque la primera resida en Canadá y la segunda sea española.

El colombiano, entonces, puede servir de referente para el cine de la región, y para hablar de él es imprescindible mencionar el libro Mujer, diversidad y cine: Perspectivas de género e imágenes de la mujer en el siglo XXI, de Karol Valderrama-Burgos (Editorial Universidad del Rosario, 2023), un texto que no se hubiera podido escribir hace veinte años, porque en él, a la luz del análisis de doce películas, se pone en evidencia la presencia de personajes femeninos que desafían los convencionales roles de género y las normas sociales, ya sea por mujeres que se liberan desde un subversivo silencio (Retratos en un mar de mentiras, Sofía y el terco), mujeres que en contextos al margen de la ley se emancipan asumiendo una posición como guerreras y resistiendo condiciones subalternas (Rosario Tijeras, Alias María, La sargento Matacho) o mujeres que replantean la sexualidad y el placer femeninos, ya sea desde la heterosexualidad (Entre sábanas, La vida “era” en serio, Una mujer), desde el lesbianismo y el homoerotismo entre mujeres (Hábitos sucios, La luciérnaga, ¿Cómo te llamas?) o desde la masturbación y el orgasmo femenino (Señoritas).

Este corpus se ha duplicado en los últimos cinco años, con títulos realizados igual por directores y directoras, e incluso de ellos saldrían, para su estudio, unas variables inéditas en esta representación, pero me detengo solo en tres películas que dan cuenta de una elocuente gradación acerca de la construcción y presencia de la mujer en estas historias de cine: en El alma quiere volar (Diana Montenegro, 2022) se puede ver el enfático interés por construir un universo femenino que reafirme esa naturaleza y las resistencias que lo definen; en Cristina (Hans Dietter Fresen Solano, 2023) la condición de mujer y madre avanza independiente de una importante presencia de los hombres en la vida de la protagonista; mientras que La piel en primavera (Yennifer Uribe, 2024) está desprendida de todo proselitismo o énfasis feminista para concentrarse de forma sutil y sensible en la autonomía de la existencia de las mujeres y los fuertes lazos entre ellas.

Las brechas y desigualdades prevalecen, pero los cambios son notables, incluso se puede decir que, tanto en la sociedad como en la representación en el cine, estas transformaciones han sido mayores en lo que va corrido de este siglo que en toda la anterior centuria. Porque en realidad, nos encontramos en una coyuntura donde las luchas por paridades y derechos equitativos se encuentran en un momento de gran vigor y consiguiendo resultados, no solo de las mujeres, sino de otros grupos sociales, comunidades y minorías que históricamente ni habían tenido voz.

- Details

- Hits: 806

Malta, de Natalia Santa

Una mujer real

Oswaldo Osorio

A veces, para encontrarse hay que irse. Esa es una idea que ha funcionado para mucha gente, y con más frecuencia para los jóvenes. En el horizonte de Mariana y de este relato está la isla mediterránea de Malta, eso quiere decir que esta película, desde su mismo título, empieza con un deseo, pero antes la historia debe dar cuenta de cómo es la vida de ella y cuál es ese mundo que quiere dejar. En ese trámite, Natalia Santa logra construir una pieza aparentemente sencilla pero llena de capas, dramática, emotiva, graciosa y con una sólida puesta en escena en su base.

A Santa ya se le conocía por La defensa del dragón (2017), una película muy diferente en su tema y personajes, pero con una concepción del cine similar a esta: un realismo cotidiano ejecutado de manera elocuente, más interesado por el devenir de sus personajes y sus relaciones que por un gran conflicto central, y con la actuación y los diálogos como la fuerza que mueve el relato. Es un cine sin concesiones, directo en lo que quiere decir pero sin ser obvio, y que puede lograr un alto grado de identificación con cualquier espectador.

Tal vez la principal virtud de esta obra es la construcción de su protagonista, una mujer auténtica y ricamente compleja, definida sin apelar a lugares comunes ni estereotipos, todo lo contrario, concebida desde una forma de representar a la mujer como el cine colombiano apenas se está atreviendo recientemente (La piel en primavera, Cristina, El alma quiere volar, ¿Cómo te llamas?, Una mujer). Así como podemos ver que se orina en el baño o se mancha el bluyín cuando le llega el periodo, presenciamos su vida sexual sin ningún tipo de juicio o énfasis moral. También trabaja, estudia, flirtea con un compañero o discute y ama a su familia. Es una existencia llena de facetas y matices que la ponderan como personaje, el cual termina siendo más parecido a la vida que al cine mismo.

Mariana vive agobiada por una suerte de descontento existencial. Por eso se quiere ir. La ausencia del padre, la relación tensionante con la madre, la falta de amigos, cierta precariedad económica… son muchos los factores. De ahí que es una mujer con la que hay que lidiar para entenderla, porque incluso a veces resulta repelente. Pero, por eso mismo, siempre es tan real, tan de carne y hueso, no solo hecha artificialmente de diálogos e imágenes. Sus distintos rangos y matices se pueden ver mejor cuando está en el entorno familiar, donde la directora consigue sus mejores escenas, tanto las emotivas y desenfadas como las duras y dramáticas. Es fascinante ver cómo esta película pasa fácilmente de un tono a otro en esas relaciones familiares.

También es una película sobre la ciudad, o al menos sobre esa Bogotá de Mariana, que suele ser fría, tanto por el clima que obliga a todos a andar abrigados como por el contacto entre las personas, que parecen necesitar del calor del licor y la música para socializar mejor. La cámara recorre las calles y se monta al transporte público con su protagonista. Ambas miran la ciudad con cierta distancia y recelo, con la única banda sonora del sonido ambiente, y solo a veces, unas –más frías aun– clases de alemán.

Y además de todos estos componentes, a Natalia Santa todavía le quedó tiempo y espacio en la historia para proponer una línea alivianada por el humor, que bien sabe salpimentar el relato. La relación de Mariana con su compañero de estudio (un divertido Emmanuel Restrepo) contribuye a que ella se salga de tanta hosquedad que la define y se abra a contarnos más de ella, de su pasado y sus anhelos, pero también pone en evidencia sus frustraciones y reticencias.

Malta es una película que hace parte de un cine nacional significativo y que va a perdurar: cine de autora, con un guion que ya no tiene vicios y cargas literarias, una poco frecuente forma de representar a la mujer y un tipo de realismo que toma distancia del realismo social y con agenda política. Una obra compleja, orgánica y sensible al abordar a sus personajes y temas. Una segunda película que nos promete a una importante cineasta del futuro.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1782

Golpe de suerte, de Woody Allen

Por azar o por milagro

Oswaldo Osorio

Medio centenar de películas y Woddy Allen no se agota, ni él a sus casi noventa años ni su cine. Es cierto que ya no hace grandes obras maestras, ni sus películas sorprenden mucho, sino que se trata más bien como de conversar tranquila y sosegadamente con un amigo de siempre, que no ha cambiado en mucho tiempo –y ya no cambiará– y que sigue hablando de lo mismo, pero que no aburre ni cansa. Por eso, presenciar esta película es como ver a un viejo artesano trabajando y complacernos por la maestría y facilidad con que teje su obra.

De hecho, la combinación matrimonio + infidelidad + asesinato ya la habíamos visto en Crímenes y pecados (1989), aunque con mayor dramatismo, y hasta la habíamos visto con el componente adicional de la reflexión sobre la suerte en Match Point (2005), pero con personajes más cínicos y oscuros. Así que Golpe de suerte (Coup de chance, 2023) es una vuelta de tuerca a unos ingredientes que ya había trabajado, pero lo hace variando la receta, diferenciando la intensidad de sus componentes y, con ello, consiguiendo un efecto diferente. Así que esta película sabe distinto.

Sabe a comedia ligera pero inteligente, a romance libertario en tono idealista y a intriga criminal que juega con la paradoja. Por eso el asesino es un estereotipo del esnobista sin escrúpulos, la historia de amor está cruzada por la poesía y por los paseos en el parque (además con la fotografía del eterno Storaro), y por eso los crímenes son tratados sin gravedad y con el riesgo de que salgan mal. De tal forma que la propuesta de esta película no está tanto en la novedad de lo que cuenta, sino en la manera de hacerlo, pues lo hace con desparpajo y fluidez, construyendo un universo orgánico y cargado de detalles y matices que hacen de los espacios, las situaciones y los personajes un compendio de sofisticación, tanto visual como narrativa.

Es cierto que llega un momento, en el segmento previo al clímax, en que Allen parece sentirse demasiado a gusto desarrollando su intriga de crímenes y afectos, por lo cual parece alargarse un poco de manera innecesaria, pero eso lo contrarresta con una resolución exprés cargada de gracia e ironía. No obstante, aunque esta pieza parezca solo un divertimento narrativo en esos entornos que tanto le gustan al cineasta neoyorquino –que desde hace mucho desarrolla una obra europea–, de fondo siempre nos está hablando de asuntos esenciales y profundos, o reflexionando acerca de aspectos nimios que terminan siendo trascendentales.

En esta película, que como siempre también escribió, Woody Allen habla del ilusorio bienestar del matrimonio cuando se confunde la felicidad con lo que apenas es comodidad afectiva y material. Por eso puede llegar cualquier escritor, que le recuerda la espontaneidad y libertad de la juventud, y le trastorna la vida a una mujer casada. También alcanza a hacer una radiografía, a veces maniquea pero otras trazada con filigrana, de esos hombres que creen ser dueños del mundo, lo cual generalmente logran de manera efectiva con una equilibrada dosis de planificado encanto y de una oculta agenda para manipular y dominar su entorno, sin que medien los escrúpulos.

Por último, está esa reflexión sobre la dicotomía entre la suerte y la fuerza de las acciones. ¿Existe la suerte o el destino se lo forja cada quién? ¿Toda vida es un milagro o un simple acontecimiento definido por el azar? Dicha tensión entre estas posibilidades es planteada por el director, de formas tanto manifiestas como sugeridas, a partir de sus dos personajes masculinos y los contrastes que los diferencian. Por eso, al final, nos damos cuenta de que todos los malabares ficcionales del querido Woody estaban en función dar respuesta a esta dicotomía y a las preguntas que de ella se desprenden.

TRÁILER

- Details

- Hits: 700

Ese crimen es mío, de Francois Ozon

– “Yo lo maté…” – “MeToo”

Oswaldo Osorio

“La maté porque era mía” es una frase que comúnmente se dice citando un tango, que la verdad es que no existe, aunque sí fue el título en español que recibió una película del gran Patrice Leconte, que en realidad se llama Tango (1993) y donde no terminan matando a nadie. El caso es que es una de esas frases que, situada en un maledicente imaginario colectivo, es solo reflejo de una tradición patriarcal y machista de un dudoso sentido de dominio y posesión del hombre sobre la mujer. Esta película bien podría ser una respuesta a esa frase, diciendo algo así como “Lo maté porque no era mi dueño”.

Así de claro lo dijo también Leslie Gore en una desafiante canción pop de los años sesenta, titulada You don't own me, y así mismo lo afirmaron las dos amigas y protagonistas de Ese crimen es mío (Mon Crime, 2023), cuando la una, la actriz, dijo que asesinó a un productor que quiso abusar de ella, y la otra, la abogada, la defendió ante la justicia y la opinión pública. Cuando esto pasa, el espectador inmediatamente se da cuenta de que está, más que ante una comedia, ante una farsa, donde, con un gran sentido de la ironía y un humor refinado, el relato pone en evidencia la inveterada desigualdad de género que ha existido en el mundo.

Muchas buenas películas cómicas comienzan con una gran mentira, mientras que el humor se desprende de los esfuerzos por ocultarla, por elaborar los remiendos de sus puntos débiles y por silenciar a quienes conocen la verdad. En ese sentido, esta también es una comedia de enredos, a la manera clásica, pero con algo de comedia de variedades, tanto por el oficio de la protagonista como por los suntuosos y animados escenarios de la París de 1935.

Pero en medio del glamur de la puesta en escena y la sofisticación de su narrativa llena de ingenio y rapidez, siempre está ese reproche histórico desde aquella época (y desde esta, claro) por el arrinconamiento de la condición femenina en la sociedad. Por eso esta historia se muestra altiva e irreverente, incluso descaradamente revanchista, al punto de parecer divertido que una mujer le corte el cuello a su esposo. Vimos que se lo merecía, y por esa risa burlona al saberlo no hubo culpa alguna, porque la moral en una farsa se trastoca, tanto la de los personajes como la del espectador, pues asesinar en esta película, más que ser un crimen, está en función de hacer una declaración.

Así que, aunque parezca una película ligera, la verdad es que es una pieza que viene envenenada y muy en sintonía con los alegatos y reivindicaciones del rol social de las mujeres en el mundo actual, y que han tomado mayor fuerza desde el Movimiento MeToo. Además, todo está empacado en una producción impecable en todos sus aspectos, como ya nos tiene acostumbrados –sobre todo cuando tiene buen presupuesto– el versátil Francois Ozon, un cineasta que no es la primera vez que se pone del lado de las causas femeninas, ya lo había hecho con películas como Bajo la arena (2000), 8 mujeres (2001), Swimming Pool (2003), Potiche: Mujeres al poder (2010) y Joven y bonita (2013).

TRÁILER

- Details

- Hits: 748

Yo vi tres luces negras, de Santiago Lozano

Una experiencia sensorial y poética

Oswaldo Osorio

El cine colombiano está poblado de espectros. Los vimos apenas hace un par de meses recorriendo las escenas de Memento Mori y ahora los vemos en esta película. Pero antes se han paseado también por Los reyes del mundo, Retratos en un mar de mentiras, Todos tus muertos y tantas otras. Y es que la convivencia entre la vida y las muertes violentas en este país es la normalidad desde hace más de medio siglo, por eso el personaje que ayuda en la transición entre esos dos planos es tan común en las distintas regiones de Colombia, ya sea el Animero del Magdalena Medio o don José de Los Santos en el Litoral Pacífico.

Esta película es el viaje de don José entre esos dos planos, y es a ese tránsito entre ambos mundos al que hace referencia la expresión poética de su título. Estos espectros (y esa poética) están apareciendo cada vez con más frecuencia en las películas sobre la violencia colombiana, probablemente, porque los cineastas buscan distintas formas de referirse al conflicto, pero ahora sin tener que recurrir a las anécdotas de guerra y muerte o a los relatos con ideas explícitas sobre el tema. Tal vez la necesaria insistencia de nuestro cine con este asunto así lo requiere. Porque mientras persista el problema, el cine no va a dejar de hablar de él, y aunque se acabe, aún durante mucho tiempo tendrá la responsabilidad y el imperativo de hacer memoria.

Dándole continuidad a su anterior título, Siembra (codirigida con Ángela Osorio en 2015), que también versa sobre la violencia, el desplazamiento y un viejo con su hijo asesinado, en esta otra película a don José su hijo muerto le avisa de la cercanía de su propia muerte, por eso ese viaje del que se ocupa el relato, que lo es tanto físico, a través de la selva, como espiritual, entre los dos mundos. Su travesía le sirve a su director y guionista para adentrarnos no solo al corazón del conflicto en el Pacífico colombiano, sino también a una idiosincrasia que apenas si conocemos por referencias. Esa cultura ancestral afro que siempre ha resistido y que tiene en sus ritos, creencias y cantos un vehículo para lidiar con las adversidades, empezando por la muerte que acecha constantemente en una zona infestada de grupos armados, de los que ya no queda vestigio de alguna ideología o propósito más allá de mantener el dominio de esas economías ilícitas, el narcotráfico y la minería principalmente, que carcomen la región.

Por eso se trata de una de esas películas sin un argumento convencional, pues la historia es apenas ese viaje hacia el final a encontrarse con los suyos, pero la película es todo ese mapa trazado con el recorrido en que don José nos va revelando un paisaje exuberante, rico en vida silvestre, fluvial y vegetal, pero intrincado y lleno de límites y trampas en sus dinámicas de violencia y poderes de hecho. Aun así, con su avanzada edad y en su aparente indefensión, él tiene una autoridad que le confieren las almas de los idos y el respeto por la muerte. Aunque es una autoridad frágil frente a los descreídos. Pero cuando él ya no esté, esa autoridad y ese respeto pervivirán en otros como él a quienes dio ejemplo, también en los ritos ancestrales y en la música y sus cantos, porque la vida siempre prevalece y busca las formas de lidiar y sanarse de la muerte.

Así que estamos frente a una obra más sensorial que narrativa, una pieza que aprovecha la mencionada exuberancia, tanto visual como sonora, para crear una experiencia inmersiva (por eso es ideal verla en una sala de cine) donde imágenes llenas de simbolismo espiritual e idiosincrático y de poesía visual se apoderan de los sentidos del espectador y del sentido de la película, creando una consciencia, más allá de lo explícito y lo racional, que nos acerca un poco más a ese universo que a la mayoría nos es ajeno. Aunque siempre habrá unos aspectos que son universales, como la eterna confrontación entre la vida y la muerte o las distintas maneras del ser humano de afrontar esa definitiva dicotomía.

TRÁILER

- Details

- Hits: 2683

El libro de las soluciones, de Michel Gondry

De las manías del genio

Oswaldo Osorio

“Ningún genio fue grande sin un toque de locura”, cita Rosa Montero a Séneca, en su libro El peligro de estar cuerda, para empezar a desarrollar su larga reflexión sobre la relación entre la creatividad y las rarezas y manías de los seres humanos. El genio (y loco) audiovisual que es, sin ningún atisbo de duda, Michel Gondry, es puesto en escena por él mismo en esta película, sin que podamos saber (aunque tampoco importe mucho) qué tanto del ingenioso director francés hay en ella.

Además de sus posibles manías, el relato fue construido también a partir de un hecho que realmente le ocurrió al cineasta en 2012, cuando tuvo que escaparse con su película Mood Indigo, luego del riesgo que corría de que se la apropiaran sus productores. Así que es posible ver en esta pieza una versión de “genio trabajando”, pues en ella se pueden reconocer muchos de los procedimientos y gestos creativos que tanto nos fascinan y sorprenden de películas suyas como Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004), La ciencia del sueño (2006) y Be Kind Rewind (2008), o de los videos musicales que creó para The Rolling Stones, The White Stripes, Björk, Radiohead, Chemical Brothers y tantos otros.

Tal vez su naturaleza autobiográfica lo hace un título diferente a los anteriores. Es como si esta vez estuviera haciendo una película más para él mismo que para los demás: el cine como catarsis o como auto terapia, podría pensarse… Aunque también como reproche (o venganza) contra los productores que limitan a los creadores y contra los colegas traidores que terminan caminado tras el dinero (y a quienes puede matar en la ficción).

El caso es que es fácil ver a Michel Gondry en Marc Becker (¿Homenaje, tal vez, al querido cineasta francés de los años cincuenta, Jacques Becker?). Pero el asunto es que igual quienes le rodean como los espectadores tenemos que lidiar tanto con el genio como con el maniático, cuyos peores defectos son los de egocéntrico y tirano. Por eso la sensación al ver esta película es un constante estado de contradicción, pues encanta y repele al mismo tiempo. Encanta porque podemos ver a ese genio en acción, con su entusiasmo arrollador, sus ideas brillantes (las gafas de hojas) o divertidas (el camiontaje) o disparatadas (el documental sobre una hormiga), así como por su humor inteligente y esos recursos visuales y de puesta en escena que, como una muñeca rusa (y como el afiche), la película mete dentro de otra película y (a veces) dentro de otra película. Es la mente de Gondry trabajando a distintos niveles.

Sin embargo, también repele porque puede llegar a ser un individuo insoportable y con quien poca empatía se logra tener. Es un torbellino de aceleres y arrebatos, de crisis y caprichosas pataletas con las que todos tienen que ver y cuyo único antídoto parece ser su querida tía –de quien en 2009 hizo un documental titulado La espina en el corazón–. No obstante, todo ese comportamiento errático y grosero es matizado por dos cosas: por un lado, haber abandonado su medicación, y por otro, la manera paciente y comprensiva con que los demás lo soportan y lo quieren, lo cual puede ser reflejo de la verdadera persona que es, y aquí podemos estar hablando de Marc o de Gondry.

El libro de las soluciones (Le Livre des solutions, 2024), para quienes somos admiradores de este creador, es un acontecimiento, pues sus películas son muy espaciadas en el tiempo. Y aunque esta no alcanza a maravillar como otros de sus trabajos, efectivamente está construida con la misma materia prima: personajes que ven el mundo de manera distinta y se enfrentan a él con cierta ingenuidad y creatividad, historias juguetonas y refrescantes, una tremenda inventiva visual y un espíritu siempre inquieto y reflexivo sobre la existencia y las pequeñas cosas que pueden conducir al bienestar o la felicidad.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1770

10 x 10 del cine colombiano

(para las 100 de Cronopio)

Oswaldo Osorio

Las listas son un divertimento para el cinéfilo y un punto de referencia para quien se quiera acercar sin prejuicios a un ejercicio que cruza el conocimiento especializado con el gusto personal. Son cien entradas sobre el cine colombiano para celebrar los cien números de la revista Cronopio (noviembre de 2023). Hay aquí curiosidades, caprichos, reflexión histórica y crítica, aberraciones e inventarios.

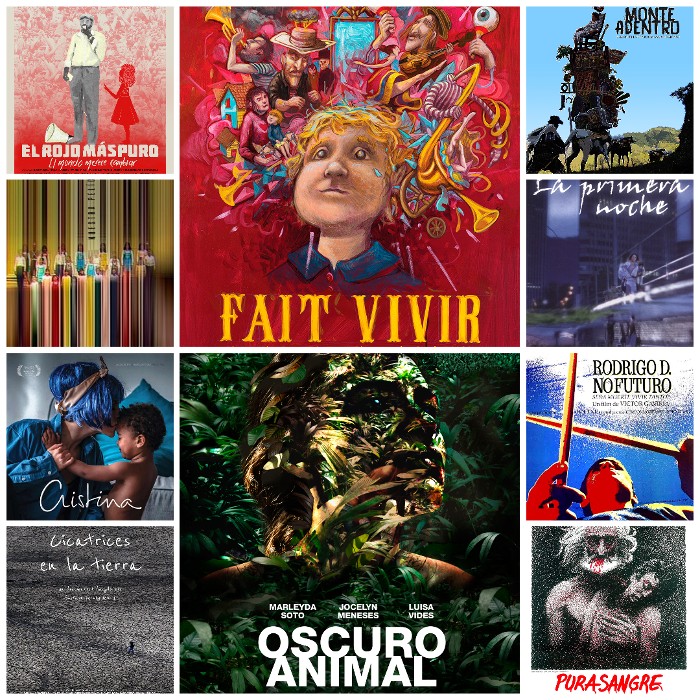

1. PELÍCULAS (En orden de preferencia y sopesando gusto e importancia histórica)

1. Rodrigo D (Víctor Gaviria, 1988)

La película que parte en dos la historia del cine colombiano, con un método de investigación-creación inédito, el descubrimiento de una ciudad invisibilizada, el metódico e influyente uso de los actores naturales, el sorprendente uso del punk y el metal en su banda sonora, la mirada sensible y cercana a una marginalidad desconocida y a una generación que le gritaba al nihilismo.

2. Canaguaro (Dunav Kuzmanich, 1981)

Como ésta, pocas películas han sabido dar cuenta de la compleja realidad política y violenta del país, además lo logra con gran sentido visual y narrativo. Fue víctima de la censura, naturalmente.

3. Raíces de piedra (José María Arzuaga, 1962)

El colombiano real, como debía ser representado, aparece por primera vez en el cine colombiano, además con una fuerte carga de crítica social y un lenguaje que quiere explorar y ser expresivo.

4. Chircales (Marta Rodríguez, Jorge Silva, 1970)

El documental fundacional del cine nacional, una lúcida y potente combinación entre cine militante y cuidadas virtudes cinematográficas.

5. La gente de La Universal (Felipe Aljure, 1993)

La naturaleza de los colombianos y su contexto urbano están retratados en este filme inteligente, agudo y vivaz en su concepción visual, además con unas interpretaciones memorables.

6. El río de las tumbas (Julio Luzardo, 1964)

Un retrato de la Colombia profunda y de la violencia bipartidista, una comparsa entre crítica, sutil y bufonesca. Cine coral que inaugura la pantalla con el primer muerto que baja por los ríos del cine colombiano.

7. La primera noche (Luis Alberto Restrepo, 2003)

Una dura y conmovedora historia contada brillantemente, por lo que consigue ser reveladora y contundente en el tratamiento de su tema: la violencia y el desplazamiento en Colombia.

8. Todo comenzó por el fin (Luis Ospina, 2016)

El testamento cinematográfico y biográfico de un insigne director y toda una época y movida cinematográfica que protagonizó. Además de un encomiable ejercicio de montaje.

9. Tantas almas (Nicolás Rincón, 2019)

Antecedida por un par de documentales, esta ficción de largo aliento y mirada profunda se adentra en la violencia colombiana y las desapariciones forzadas como uno de sus principales males. Una película necesaria y hecha con inteligencia, belleza y dolor.

10. El proyecto del diablo (Óscar Campo, 1999)

Tal vez el primer documental moderno del cine nacional, o incluso el primer ejemplo de cine ensayo. Una obra visceral e inédita, reflexiva e irónica, inquieta visualmente.

2. DIRECTORES (En orden alfabético y con el gusto personal por criterio)

1. Felipe Aljure: Siempre expresivo e inventivo visualmente, abordando temas de peso con irreverencia y sentido crítico.

2. Franco Lolli: Un prometedor autor con un talento especial para conseguir momentos únicos con su puesta en escena.

3. Harold Trompetero: El director más prolífico del país (23 películas), con una obra que se tensa entre los extremos de unas búsquedas personales y un cine comercial práctico y eficaz.

4. Iván D. Gaona: Elaboró un rico y sensible universo cinematográfico en los límites de Güepsa, su pueblo en Santander.

5. José Luis Rugeles: Con tres películas muy distintas, ha demostrado ser un director inteligente y contundente con sus mundos y relatos.

6. José María Arzuaga: Español que fue el puente entre el neorrealismo italiano y el realismo social colombiano, un autor que sirvió de referente para los futuros cineastas nacionales.

7. Laura Mora: Una promesa consolidada con solo dos películas, directora certera e intuitiva, con un cine de equivalente fuerza en su forma y fondo.

8. Óscar Campo: El más receloso y delirante director del país, con una obra intensa y rabiosa, que se adentra en oscuros temas con lúcida audacia formal.

9. Dunav Kuzmanich: Chileno comprometido social e ideológicamente con los problemas colombianos, que habló de unos temas de forma clara y frontal cuando los cineastas locales aún no se atrevían.

10. Víctor Gaviria: El autor más sólido e internacional del cine colombiano, el más estudiado por la crítica y la academia, dueño de un método que hizo escuela en el país.

3. PERSONAJES (En orden cronológico)

1. Leovigildo Galarza / Jesús Carvajal (El Drama del 15 de octubre, Vicente y Francisco Di Doménico, 1915): Los primeros magnicidas del siglo XX y los primeros actores naturales del cine nacional protagonizan la primera gran polémica de nuestra cinematografía.

2. Augusto, el ascensorista (Pasado el meridiano, José María Arzuaga, 1967): El enorme dolor por la muerte de su madre, solo se compara con la brecha social que lo separa de los empleados de la agencia de publicidad donde trabaja.

3. Juan Sáyago (Tiempo de morir, Jorge Alí Triana, 1985): Protagonista del que sea tal vez el único western colombiano, con duelo al final incluido (y sabe hacer croché).

4. La Machiche (Mansión de Araucaima, Carlos Mayolo, 1986): Esta mujer llena de carga sexual, perversión y malicia es la dueña de esta mansión, aunque sea don Graci quien figure en las escrituras.

5. Santiago (Confesión a Laura, Jaime Osorio, 1990): Quería ser el hombre que fuma. Esa simple acción representaba para él la libertad y sofisticación que habían sido suprimidas por su dominante esposa.

6. Rodrigo (Rodrigo D, No futuro, Víctor Gaviria, 1988): Joven de pocas palabras y rabioso cantar, arrastra por el mundo una honda melancolía y un desdén por todo lo que le ofrece y le ha negado la vida.

7. Sargento Diógenes Hernández (La Gente de La Universal, Felipe Aljure, 1993): El ladino sargento está en medio de dos triángulos amorosos, el problema es que en uno es el cornudo y en otro es el que pone los cuernos.

8. Violeta (Violeta de mil colores, Harold Trompetero, 2005): Esta mujer se nos presenta desesperada y desconsolada, pero también con una trágica y poética belleza que conmueve.

9. Porfirio (Porfirio, Alejandro Landes, 2012): Personaje y actor al mismo tiempo, un hombre condenado a la cárcel de una limitación física, la cual es consecuencia del conflicto colombiano.

10. Alis (Alis, de Nicolás Van Hemelryck, Clare Weiskopf): Tan ficticio como casi todos los personajes anteriores y tan real como las duras vivencias de esas jóvenes que la imaginan.

4. TAQUILLERAS

1. El paseo 4 (Juan Camilo Pinzón, 2016) 1.693.873 espectadores (Dago García Producciones)

2. Uno al año no hace daño (Juan Camilo Pinzón, 2014) 1.634.763 (Dago García Producciones)

3. El paseo (Harold Trompetero, 2010) 1.501.806 (Dago García Producciones)

4. El paseo 2 (2012) 1.431.818 (Dago García Producciones)

5. Uno al año no hace daño 2 (2015) 1.274.314 (Dago García Producciones)

6. Soñar no cuesta nada (Rodrigo Triana, 2006) 1.198.172

7. El Coco (Juan Camilo Pinzón, 2016) 1.154.386 (Dago García Producciones)

8. Rosario Tijeras (Emilio Maillè, 2005) 1.053.030

9. Paraíso Travel (Simón Brand, 2008) 931.245

10. El paseo 3 (Juan Camilo Pinzón, 2013) 825.353 (Dago García Producciones)

5. MOMENTOS – ACONTECIMIENTOS (En orden cronológico)

1. El cine llega a Colombia en abril de 1897, es decir, a menos de año y medio de su invención, pero llegó el Vitascopio de Edición y a la ciudad de Colón, que ahora es panamá.

2. Los hermanos Di Doménico realizan el primer largometraje de nuestra cinematografía en 1915: El drama del 15 de octubre, película que no sobrevivió el tiempo, seguramente por la polémica antes citada.

3. Con pompa y orgullo los Acevedo inician el cine parlante en Colombia, pero más de una década tarde, luego de su invención en 1927.

4. Esta fue mi vereda (Gonzalo Canal Ramírez, 1959) es la primera película colombiana en hablar de la violencia del país, aunque es un cortometraje con una narración muy precaria.

5. Las películas de José María Arzuaga, Carlos Álvarez, Gabriela Samper, Marta Rodríguez, Jorge Silva y otros pocos más, que representaron la escasa participación del cine nacional en el Nuevo Cine Latinoamericano.

6. Los cortos del sobreprecio y su intento por fomentar la industria durante de la década del setenta.

7. La fundación de Focine y su intento por fomentar la industria durante de la década del ochenta.

8. El fenómeno popular y de taquilla de una película de humor fácil, llena de estereotipos y con una demagógica premisa: La estrategia del caracol (Sergio Cabrera, 1993).

9. La creación de la Dirección de cinematografía y Proimágenes en Movimiento.

10. Las dos leyes de cine (2003, 2012) que, junto con las entidades del punto anterior, fundamentaron el significativo crecimiento y cualificación del cine colombiano durante el siglo XXI.

6. PREMIOS (En orden cronológico)

1. Paloma de Oro Festival Internacional de Cine de Leipzig: Chircales (Marta Rodríguez, Jorge Silva, 1971)

2. Selección oficial Festival de Cine de Cannes: Rodrigo D (Víctor Gaviria, 1990)

3. Oscar a mejor corto universitario: El reino de los cielos (Patricia Cardoso, 1995)

4. Selección oficial Festival de Cine de Cannes: La vendedora de rosas (Víctor Gaviria, 1998)

5. Grand Prix Festival de Cortometraje Clermont-Ferrand: Como todo el mundo (Franco Lolli, 2007)

6. Palma de oro Festival de Cine de Cannes a cortometraje: Leidi (Simón Mesa, 2014)

7. Cámara de oro Festival de Cine de Cannes: La tierra y la sombra (César Acevedo, 2015)

8. Nominación al Oscar a Mejor película extranjera: El abrazo de la serpiente (Ciro Guerra, 2016)

9. Concha de oro Festival de Cine de San Sebastián: Los reyes del mundo (Laura Mora, 2022)

10. Mejor película de animación Festival de Cine de Sitges: La otra forma (Diego Felipe Guzmán, 2022)

7. MEDIOMETRAJES DE FOCINE –que en realidad son cortos que duran menos de 30 minutos– (En orden de preferencia)

1. Aquel 19 (Carlos Mayolo, 1985): La nostalgia del bolero, los amigos de barrio y el primer amor en una bella y trágica historia.

2. Los músicos (Víctor Gaviria, 1985): Una road movie en el idioma del realismo que habla de la idiosincrasia y la “viveza” del paisa con un país en conflicto de fondo.

3. La mejor de mis navajas (Carl West, 1986): La violencia bipartidista inteligentemente retratada en la silla de un barbero… Espuma y nada más.

4. Atrapados (Juan José Vejarano, 1985): La primera relación tóxica del cine colombiano, deprimente, onerosa y triste.

5. Valeria (Óscar Campo, 1987): Una niña busca a su padre muerto en medio de un viaje melancólico, delirante y cargado de rock.

6. Semana de pasión (Julio Luzardo, 1985): Una pintoresca y divertida combinación entre el oficio más antiguo del mundo y la Semana santa… en fin, la doble moral.

7. El pasajero de la noche (Carlos Santa, 1988): La animación colombiana en pañales y ya tenía su primera película experimental: oscura, expresiva y estimulante.

8. Momentos de un domingo (Patricia Restrepo, 1985): La mirada femenina a las hegemonías de género en un relato inteligente y contundente con su reclamo.

9. Con amigos así (Luis Alberto Restrepo, 1986): El mundo de una burguesa ama de casa colisiona con el de un grupo de bohemios, el resultado es liberador y crítico con las convenciones sociales.

10. El potro Chusmero (Luis Alfredo Sánchez, 1985): El espíritu de la revolución en su estado más puro y honesto encarnado en corcel de los Llanos.

8. CORTOMETRAJES DE FICCIÓN (En orden de preferencia)

1. Los retratos (Iván D. Gaona, 2012): Tierna y divertida fábula donde la inocencia de la vejez ante la tecnología revela la poesía de la imagen y su poder de seducción.

2. Como todo el mundo (Franco Lolli, 2007): Conflicto filial y retrato generacional expresados con la fuerza de una puesta en escena espontánea y elocuente.

3. La cerca (Rubén Mendoza, 2005): La violencia del país canalizada con destreza dramatúrgica en un diálogo y un lindero.

4. Leidi (Simón Mesa, 2014): La sencillez y desdramatización hablando con elocuencia de un drama social de las jóvenes de los barrios marginales de Medellín.

5. Solecito (Óscar Ruiz Navia, 2013): Brillante hibridación entre documental y ficción para acercarse con sensibilidad al amor y desamor juvenil.

6. Asunción (Carlos Mayolo, 1975): Resistencia al sistema y ácida crítica social en clave de irreverencia y desparpajo.

7. Masmelos (Duván Duque, 2019): Una potente idea comunicada con inteligencia y sutileza que contrasta con lo grotesco y ostentoso que muestra la imagen y demuestran sus personajes.

8. Las fauces (Mauricio Maldonado, 2021): Misteriosa y críptica fábula de violencias, marginales y tribus urbanas, llevada de la mano de una hipnótica concepción visual.

9. Eskwe quiere decir colibrí (Mónica María Mondragón, 2010): Un burdel como protagonista que, a través de los ojos de una niña indígena, se nos va revelando en sus rincones más oscuros, sus prácticas, cotidianidad y el contexto social que lo sustenta.

10. El Edén (Andrés Ramírez Pulido, 2019): La violencia latente en dos jóvenes solo puede conllevar a más violencia y a una desoladora actitud amoral frente a ella.

9. FESTIVALES

1. FICCI – Festival Internacional de Cine de Cartagena (62 versiones)

2. MIDBO - Muestra Internacional Documental (25 versiones)

3. BOGOSHORTS Festival (21 versiones)

4. Festival Internacional Ojo al Sancocho (16 versiones)

5. FICCALI – Festival Internacional de Cine de Cali (15 versiones)

6. Festival de Cine Corto de Popayán (15 versiones)

7. Festival de Cine Verde de Barichara (13 versiones)

8. Cineautopsia Bogotá Experimental Film Festival (9 versiones)

9. Bogotá International Film Festival (9 versiones)

10. Festival de Cine de Jardín (8 versiones)

10. AFICHES

- Details

- Hits: 1400

Monster, de Hirokazu Koreeda

Aproximaciones a la verdad

Oswaldo Osorio

La verdad es un determinante en la forma de percibir el mundo y para tomar decisiones. El problema es que la verdad puede ser un conocimiento inacabado, una verdad relativa o apenas una versión que compite con otras verdades. Los personajes, la historia y hasta la misma estructura narrativa de esta película están definidos por la pregunta sobre qué es o cuál es la verdad. Con esta premisa como punto de partida, Koreeda de nuevo propone una reflexión sobre las relaciones humanas y la sociedad contemporánea, esta vez a partir de un relato que juega con la intriga y la manipulación de la información.

Y no es que el más destacado director japonés de este siglo (Nuestra hermana pequeña, De tal padre tal hijo, Un asunto de familia) haya hecho un thriller, aunque algo tiene de eso, pero lo que al final se impone es el drama familiar y social en el que se ven envueltos una madre, su hijo y un maestro. Todo empieza con una agresión del maestro al niño, pero ahí es donde inicia también la engañosa percepción de lo que es la verdad y el juego del relato por mirar desde distintos puntos de vista y develarnos verdades relativas de lo que podría ser la verdad absoluta (y este texto va a hacer lo propio, esto para quienes no hayan visto la película).

Usado desde Orson Welles y Kurosawa, el recurso de contar una situación desde distintos puntos de vista no se agota, aunque a veces resulta agotador ver una y otra vez la que parece ser la misma historia, pero con variaciones que la hacen más compleja, que la enriquecen y hasta sorprenden. En este relato el recurso cumple su cometido, aunque con una eficacia apenas funcional, como para desarrollar esa idea de la relatividad de la verdad. Es así como vemos la versión de la madre, del maestro, los niños y un poco de la directora de la escuela. A veces resulta algo torpe con el montaje, así como ciertos énfasis con algunos momentos o detalles (el encendedor, por ejemplo, o sembrar el burdo estereotipo de un mal padre).

Pero lo importante es que se cumple el objetivo principal, que es crear ese relato siempre en tensión entre los personajes y la fuerte incertidumbre sobre lo que verdaderamente sucedió y sobre lo que motiva u ocultan todos, especialmente los niños. El resultado es que, si bien como relato global su ejecución no es muy pulida, cuando nos detenemos en cada personaje, su comportamiento, sus miedos y reacciones, la película, como ya nos tiene acostumbrados este director, está llena de sutileza y sensibilidad. El contraste entre la forma como ven a cada personaje y como realmente son, potencia la historia y su premisa, por lo que impele a reflexionar sobre aquella vieja aliteración de “Nadie sabe lo de nadie”.

Siempre ver una película oriental maravilla por esa dicotomía entre todo lo que nos parecemos en unas cosas y lo distintos que somos en otras, lo cual puede corresponder a la división entre naturaleza humana y cultura. Esta dicotomía se hace más evidente y valiosa con autores como Hirokazu Koreeda, quien sabe muy bien cómo describir la esencia de esa condición humana, haciendo que sus historias sean universales, pero de igual forma ofreciendo un preciso retrato de su país en la actualidad, por lo cual también son relatos muy particulares.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1421