Cinéfagos

Kinetoscopio 136 y Paul Schrader

Disidente e inconforme

Oswaldo Osorio

El próximo 13 de diciembre se presenta la edición 136 de la revista de cine Kinetoscopio, dedicada a “El viejo Nuevo Hollywood y sus herederos”, un tema con el que buscamos revisar y poner en cuestión el concepto de cine de autor. Hay miradas panorámicas sobre este gran tópico y textos sobre Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Georges Lucas, Brian de Palma, Roman Polanski y este artículo sobre Paul Schrader.

Paul Schrader llegó tarde al cine. No solo por aquel raro y reiterado dato de que nunca vio una película antes de los dieciocho años, sino porque empezó a escribir y a dirigir cuando, justamente, se estaba acabando el Nuevo Hollywood, ese periodo de búsquedas y rebeldías en el que encajaron tan espléndidamente sus primeros guiones (Taxi Driver, 1976; Raging Bull, 1980) y sus primeras películas (Blue Collar, 1978; Hardcore, 1979). Pero ya para entonces, el cine de Hollywood, y por extensión el del mundo, empezaba a ser dominado por tiburones, arqueólogos aventureros y galaxias muy muy lejanas.

Tal vez por eso es de los cineastas menos conocidos de esa generación prodigiosa, la misma que hizo lo que nunca antes ni hasta ahora se ha vuelto a hacer en aquella Babilonia de celuloide. También su tímido reconocimiento es porque su obra, ya como guionista o director (o ambos al mismo tiempo), ha sido, valga reconocerlo, harto irregular. Para ilustrar esto: Suya es una bazofia meliflua como Forever Mine (1999), pero también esa recia y desafiante obra titulada First Reformed (2017). Y así, revisando su filmografía, sería posible contraponer una pieza malograda o regular con otra llena de fuerza o, al menos, intrigante.

En teoría, debería ser un cineasta más sólido, debido a la conjunción de distintos factores: tuvo una completa y diversa formación universitaria en cine; fue crítico durante muchos años; incluso es un estudioso que llegó a publicar un celebrado libro en 1972, El estilo trascendental en el cine; ha sido un director frecuente que, en promedio, ha realizado una película cada dos años; y también un guionista respetado, aunque desde hace dos décadas solo ha escrito para sus propios proyectos.

En el mencionado libro, analiza a Yazujiro Ozu, Robert Bresson y Carl Theodor Dreyer; y en su reedición de 2018 amplía la reflexión a autores como Andrei Tarkovsky, Béla Tarr, Theo Angelopoulos y Nuri Bilge Ceylan. El común denominador de estos autores es la austeridad del lenguaje, la expresividad poética de las imágenes sobre la narración causal y la vocación trascendental de sus temas y personajes. Paradójicamente, su cine no se les parece en casi nada, salvo en ciertas historias que, tangencialmente, parecen interesarse por esa trascendentalidad… hasta que, de pronto, Schrader incluye una muerte o una trama detectivesca. Solo hay dos películas suyas sin un asesinato, muerte violenta o algún tipo de crimen.

Generalmente, cuando este elemento aparece, llega a traumatizar de forma un poco artificial un relato que venía sostenido en unos personajes inquietantes y complejos, los cuales se venían construyendo sólidamente. La búsqueda de redención de estos personajes y, la más de las veces, su sino autodestructivo, son el principal sello autoral de este director. Esta característica está en los cuatro guiones que hizo para Martin Scorsese y en todas sus películas, especialmente en las mejores.

Probablemente las más atractivas y mejor logradas son esas piezas en las que se combinan tanto redención y como autodestrucción. En Blue Collar los tres obreros trenzan sus vidas en las contradictorias decisiones entre sobrevivir y la degradación ética; en Hardcore un religioso hombre termina sucumbiendo a los bajos fondos de la pornografía tratando de salvar a su hija; en Light Sleeper (1992) un exdrogadicto equilibra su vida trabajando como traficante; en Affliction (1997) un apocado comisario quiere demostrar su valía ante los demás; en Auto Focus (2002) un querido actor de televisión sucumbe a los placeres sexuales y escopofílicos; en First Reformed un pastor trata de atravesar un duelo y su pérdida de fe en el mundo desde la contrición; y en Master Gardener (2022) un exsupremacista blanco busca el sosiego en el arte de la jardinería.

Y así, podría hacerse un recorrido por cada uno de sus filmes y se constatará que sus cargueros centrales son este tipo de personajes, todos ellos hombres (salvo por Patty Hearst,1988). Para elaborarlos, Schrader se toma su tiempo y les da espacio para que los conozcamos, además, nos deja observarlos en tareas nimias o cotidianas que se convierten en finos trazos que ayudan a definirlos. Somos testigos de sus contradicciones y de las mudas tensiones que tienen con los demás y con el mundo. De manera que es en medio de este material que surgen esos visos de trascendencia y hasta de misticismo. A partir de estos personajes se puede percibir la vida de manera diferente, siempre con cierta incomodidad existencial. Ahí es donde se trasluce al autor.

No obstante, sus relatos tarde o temprano recurren a la truculencia, a los giros que apuran la acción o las equívocas e improbables decisiones que el guion impone a alguno de sus personajes, protagonista incluido. La narración, entonces, enfatiza esos gestos y manidos recursos que la industria usa para enganchar y para que las cosas “funcionen”. Esto ocurre en casi todas, pero de manera más evidente en películas como American Gigolo (1980), The Comfort of Strangers (1990) Light Sleeper, Auto Focus, The Card Counter (2021) o Master Gardener. Es por eso que casi todos sus filmes están llenos de escenas, momentos y diálogos memorables, a razón de ser inteligentes, turbadores, bellos o sublimes incluso; pero son películas que no necesariamente funcionan como un todo, ya sea por los frecuentes efectismos visuales, algunas torpezas en la puesta en escena, burdos montajes o esos giros hacia la acción, la violencia y hasta al humor, que es lo que más mal se le da.

Es cierto que de Paul Schrader se puede decir, aún hoy, que tiene, más que la mayoría de sus colegas, mucho del espíritu de ese periodo del que apenas pudo respirar los últimos soplos, el del Nuevo Hollywood, con toda su desazón por los males de la sociedad, los personajes atribulados y desafiantes con el sistema, cierta desesperanza por el mundo, gran sentido crítico ante el estado de las cosas e insatisfacción existencial. En definitiva, es un disidente e inconforme, no importa lo irregular de su obra o que, eventualmente, haga películas más cercanas al Hollywood de siempre que a ese ya viejo Nuevo Hollywood.

- Details

- Hits: 1039

Entrevista laboral, de Carlos Osuna

La vida en un plano

Oswaldo Osorio

La ficción del cine colombiano es poco proclive a búsquedas y experimentos. A lo sumo, las ficciones que son distintas bien se pueden matricular en la gran categoría del cine moderno. No obstante, uno mira casi cualquier película colombiana con esta narrativa y, fácilmente, puede encontrar sus equivalentes en el cine de autor de diferentes latitudes. Pero lo que hace Carlos Osuna con esta película, tiene un cierto aroma de inédito, de búsqueda honesta y de riesgo narrativo y conceptual que, indudablemente, entusiasma y estimula el gusto cinéfilo.

A continuación, me copio la introducción que escribí cuando entrevisté a su director ya hace un año en FICCALI, aunque su estreno fue en el FICCI 62: En Colombia casi todos los directores permiten identificar con cierta facilidad su tipo de cine, si es que lo tienen. Y con los más jóvenes aún es más fácil, porque solo han hecho una o dos películas. Pero con Carlos Osuna esto no ocurre, primero, porque en una década ha hecho ya cuatro películas: Gordo, Calvo y bajito (2012), Sin mover los labios (2017), El concursante (2019) y Entrevista Laboral (2023); y segundo, porque todas ellas son muy distintas en sus propuesta estéticas y narrativas, aunque ciertamente se pueden identificar unos elementos en común que admiten hablar de una mirada y espíritu reconocibles, tanto en la concepción de sus personajes y su relación con el mundo como en sus búsquedas formales, por más disímiles que estas sean. Por eso es un director autor muy particular de nuestro cine: arriesgado, inquieto, inteligente, ingenioso e, incluso, temerario. (https://canaguaro.cinefagos.net/n10/entrevista-a-carlos-osuna/)

Porque ciertamente es una temeridad construir un relato casi sin diálogos, solo con largos planos generales (que también son plano secuencias) y combinándolo todo con la puesta en escena de un curso de inglés (!). Dicho así, parece algo sin forma ni sentido, pero el sentido se lo otorga su joven protagonista como hilo conductor y la forma se la da esa mirada distante, entrometida y voyerista que le pone trabajo al espectador. Es decir, esta no es una película para espectadores perezosos, porque el relato siempre le está exigiendo que complemente la información, tanto del relato y sobre las motivaciones de los personajes, como en su concepción visual.

Y es que esos largos y estáticos planos que miran de lejos, ya sea una calle, una ventana o una esquina, en realidad pueden ser muchos planos, eso depende de qué tan inquieto sea el espectador, de qué tantas preguntas se haga sobre esa “única” imagen, la cual, en realidad, está llena de información, de indicios, de líneas, de cuadrículas, de figuras y, claro, de grafitis, porque en esta película se pone de manifiesto ese gran lienzo que es Bogotá.

Asistimos, entonces, a ese momento liminal de muchos jóvenes de estrato popular, los desorientados “ninis”, que no estudian ni trabajan, pero, aun así, su vida no deja de estar colmada de cierta intensidad, desde buscar a un perro perdido, pasando por los momentos de rumba y placer, hasta la angustia de que le corten los servicios públicos. La película sabe dibujar esta coyuntura existencial como si se tratara de esos relatos bíblicos en frescos o vitrales que, episódicamente, cuentan la gesta de un santo o de un mártir. La diferencia es que aquí recrea el “heroísmo de la vida ordinaria”, cuya mejor síntesis puede ser ese largo plano final.

Y mientras ni es lo uno ni lo otro y ni siquiera le toca silla en un bus, nuestro anti héroe –todos los protagonistas de Osuna lo son– sueña con esa vida de cartilla de curso de inglés, idílica, fácil, plástica. El contraste, tanto estético como emocional, que proporcionan estos segmentos, le dan un respiro a la exigencia y radicalismo del relato, pero igual el espectador debe seguir trabajando, porque se trata de una suerte de maridaje que le proporciona otros matices a este plato, como el humor, el absurdo, la ironía, el extrañamiento.

Esta película es una experiencia diferente, sin duda. Una experiencia que debería degustarse en la gran pantalla, debido a su inusual propuesta estética, la cual ofrece la oportunidad de un constante deambular de la mirada por cada sector del gran plano. Y aunque esa propuesta es lo que más se manifiesta a los sentidos, no está exenta de plantear unas reflexiones sobre la vida contemporánea y sobre la existencia, no importa que su protagonista sea solo representativo de un sector de la sociedad, porque en su errancia, por las calles bogotanas y por el plano, se mueven los mismos hilos que, en distintas circunstancias, se le pueden mover a todo el mundo.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1147

Pedro Páramo, de Rodrigo Prieto

De los vivos y los muertos

Oswaldo Osorio

Otro pulso que pierde el cine con la literatura. Y no es que esta sea una mala película, pero ese el precio de meterse con ciertas obras únicas. “La novela presta, sencillamente, materia a la película, y lo único que la distingue de cualquier otro argumento, su calidad artística, eso no puede trasuntarlo a la versión cinematográfica”, dice Francisco Ayala. Por eso los best sellers son más fáciles de adaptar, porque su esencia es el argumento, no el estilo. El problema es que Juan Rulfo no solo tiene un estilo, sino un universo y una mirada que parecen solo adquirir sentido a través de las palabras.

“Después sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre. Trató de separar el vientre de su cabeza; de hacer a un lado aquel vientre que le apretaba los ojos y le cortaba la respiración; pero cada vez se volcaba más como si se hundiera en la noche.” Así muere Susana en el libro, pero la película, lo único que puede hacer, es pedirle a la actriz que se doble sobre su regazo. Es una imagen muy triste, no por la muerte, sino por su pobreza frente al texto. Igual ocurre con ese largo y húmedo párrafo en que Rulfo describe cuando Pedro, de niño, está en el baño y acaba de escampar, pero la película lo despacha con tres groseros planos de goteras y gallinas.

Insisto en que no le estoy pidiendo fidelidad al cine frente a la literatura, porque incluso esta adaptación se muestra muy temerosa de apartarse del texto, sino que recalco sus límites, en especial ante ciertas obras, como esta, que es uno de los más espléndidos y fundacionales momentos de la literatura en habla hispana. Es el precio que se paga con ciertas obras, que esos límites nunca le permitirán brillar especialmente a la adaptación. Aun así, es importante que se hagan, porque seguramente esta versión de Netflix la dará a conocer a las nuevas generaciones y hasta la querrán leer.

Hecha esta larga aclaración, puede decirse que el conocido director de fotografía Rodrigo Prieto, en su debut como director, y teniendo en cuenta lo ya dicho, ha realizado una adaptación digna (ya se han hecho otras cuatro, algunas con menos fortuna). En general, ha conseguido ese equivalente integral del que hablaba André Bazin, esto es, que las sensaciones al leer la novela tengan su contraparte al ver la película. Claro, unas sensaciones son frente a la historia, los personajes, las emociones y las atmósferas, porque ya sabemos que se pierde el deleite poético literario, incluso cuando se calca un diálogo del libro (como bastante ocurre aquí), pues muchas veces hay frases que funcionan para ser leídas, pero no para ser pronunciadas por un actor. Un diálogo literario, en cine, rechina.

El caso es que Prieto nos cuenta con entereza y sin traición la historia de cuando Juan Preciado llega a Comala en busca de su padre, así como la historia de este, Pedro Páramo, un gamonal sin escrúpulos y mal amado. El relato de cine también es fiel al escrito (tanto como un montón de piedras) en su estructura narrativa discontinua, algo que bien pudo haber desatendido, pues si ya se había aligerado el asunto pasándola al cine, una narración lineal la habría agradecido el público general de Netflix.

De ahí que el código fundamental de la obra, que es esa movediza relación entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sea más orgánica al leerla que al verla, pues la imagen aquí no hace casi nunca diferencia entre lo uno y lo otro. Aun así, cuando algún indicio o gesto visual anuncia el paso al mundo de los muertos, la sensación es potente y, generalmente, bien lograda. Entonces ahí es cuando mejor se activa y cumple su rol la puesta en escena, empezando por ese pueblo fantasma, polvoriento y descascarado, así como por la caracterización de los personajes, que permite identificar con facilidad en qué punto de la línea del tiempo se encuentra el relato.

Entonces aquí tenemos esta nueva versión de Pedro Páramo, que alcanza a sacar la cabeza, y hasta el torso, a la superficie de las buenas adaptaciones, esforzándose en que el temprano realismo mágico de Rulfo se vea sin esfuerzo, recreándonos con esmero a Comala y la Media Luna, poniéndole rostro a unos personajes que antes solo eran tinta y buscando ser fiel al texto de una forma casi irritante. Una película que bien se deja ver y que se suma a esa nueva “biblioteca” que ahora son las plataformas de streaming.

TRÁILER

- Details

- Hits: 985

El vaquero, de Emma Rozanski

El cosmos debajo de una cama

Oswaldo Osorio

¿El caballo hace al vaquero? Si se tiene la determinación, sí. Y bueno, también es posible con una yegua. O al menos eso piensa Bernicia, una silenciosa y reservada mujer adonde quien llega una yegua extraviada cerca al restaurante donde trabaja. Emma Rozanski, cineasta australiana radicada en Colombia, escribe y dirige esta historia donde, con ese peculiar encuentro, elabora un original relato, el cual está más interesado por construir un singular universo y unos entrañables personajes que por desarrollar un argumento de manera convencional.

Ese universo propuesto aquí está poblado de mujeres (es un misterio por qué el título está en masculino), quienes mantienen unas afectuosas relaciones, las mismas que se desarrollan en un paisaje rural tan tranquilo y cálido (emocionalmente) como ellas. No es el árido oeste norteamericano, homenajeado e idealizado con cariño por esta película, sino las montañas de Ubaque, Cundinamarca. En este contexto, Bernicia paulatinamente se transforma en un inesperado personaje, el cual es acogido por ese entorno femenino con la naturalidad de quien acepta la más trivial decisión de un ser querido, aunque le advierten que el “mundo exterior”, es decir, el de los desconocidos y tal vez el de los hombres, no lo van a aceptar de la misma forma.

Esa transformación tiene su origen en una particular conexión de Bernicia con la naturaleza y en una introspección que parecen darle un poder sensorial diferente. Es por eso que, a través de ella, es posible adentrarse a una distinta percepción del mundo y de las relaciones, más sosegada, sensible y hasta espiritual. Por eso piensa con amorosa nostalgia en los vaqueros, pero no los que andan cabalgando como locos dando balazos, sino los que miran atardeceres, los que acampan junto al fuego y tocan la armónica, como ella misma ha empezado a hacer.

Y es que, para conquistar al lejano Oeste, primero hubo que encontrar una necesaria armonía con la naturaleza, y el punto de partida fue la comunión con los caballos. Por eso esta yegua, que nunca tuvo nombre, es la que dispara (sin balas) esa conexión de Berni con el aire libre, incluso con la soledad, aunque no hasta el punto del aislamiento. Los lazos familiares continúan, en especial con su divertida y cariñosa prima, pero también tantas personas, por más queridas que sean, es un bullicio que interfiere con otros placeres mínimos, pero casi sublimes, como sentir el detallado silencio de la naturaleza, acariciar una planta, ponerse un sombrero o prender un fuego. Solo con esa actitud es posible ver el cosmos debajo de una cama o en la mierda de una yegua.

Se trata, entonces, de una obra callada y entrañable, como su protagonista, una película que, a partir de una improbable conexión –entre la dependienta de un restaurante con el western– crea un tranquilo y sensible relato que aboga por el sosiego, la sinergia con la naturaleza, la sabia introspección y el placer de las cosas simples.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1750

Mi bestia, de Camila Beltrán

Mila y el maligno

Oswaldo Osorio

El cine fantástico es escaso en Colombia. Para referenciarlo, casi siempre, hay que recurrir al gótico tropical de Caliwood. Más escaso todavía es el fantástico bogotano, aunque lo de gótico le pegaría mejor, sin duda. Por eso es que Jeferson Cardoza, director del cortometraje Paloquemao (2022), ya está hablando es de gótico popular. Sin ser tan popular como una plaza de mercado, el fantástico de Camila Beltrán se ubica en el sur de Bogotá, y allí construye un relato misterioso y sugerente, con una tensión latente creada con diversidad de recursos y una propuesta estética que también aboca al extrañamiento.

Mila es una joven de 13 años que vive la histeria de la ciudad por una supuesta venida del maligno, anunciado por una luna roja que se avecina. El asunto es que este ambiente enrarecido, además de la desaparición de algunas niñas del sector, se suma al momento coyuntural que su vida y su cuerpo están experimentando. Y esta es la principal virtud de la película, su capacidad para, a partir de diversos indicios, gestos y elementos, crear una turbadora sincronía entre ella y los universos social y familiar, que parecen desmoronarse ante la espera de lo peor.

Un elemento con mucha fuerza en todo el relato, y que potencia el conflicto, es la presencia del novio de la madre de Mila. Una temprana escena al interior de un carro, que resulta tan bien lograda como inquietante, plantea un importante leitmotiv en el relato y en las emociones de la joven. Y es que los encuentros y desencuentros con él son repetidos y aguzan la permanente tensión de la protagonista. Con esto se crea una inteligente ambigüedad entre el miedo real a un depredador sexual (que estadísticamente siempre se inclina hacia la pareja de la madre) y la misteriosa bestia anunciada en el título.

Y esa tensión de ella es creada por el cruce de variables que el relato va suministrando, casi siempre de manera inteligente, aunque también con algunos esquematismos, como las clases de las monjas, por ejemplo. Entre esas variables, lo primero, es la forma en que ella, a veces, confronta lo que siente con la realidad que la circunda, pero otras veces, lo confunde. Esta realidad pasa por una madre ausente, lo cual le permite esa errancia por el barrio y por lo que nunca tiene más guía que las supercherías de la gente y de su cuidadora. En ese terreno, las inseguridades y sugestiones cosechan sus miedos, pero también el maligno o la luna o su nueva y secreta fuerza de mujer le dan certezas y un mudo y misterioso poder, mientras uno en la butaca está a la espera del estallido o de la catástrofe o de lo que sea que sabe que seguramente pasará.

Otras variables son la coincidencia con la primera menstruación y con su primer beso, la conexión con los animales, esos estados de éxtasis en que cae cuando entra al bosque, las niñas desaparecidas, aquello indefinible que le sale de la piel y, en fin, todo un conjunto de elementos que están constantemente sembrando las inquietudes en el espectador y su siempre alerta capacidad para la anticipación, aunque uno no termina por decidirse si está viendo un thriller, cine de horror o en general solo fantástico, no importa cuán avanzada esté la narración.

La sensación de desequilibrio y extrañamiento del relato viene acompasada por una concepción visual y sonora diferentes a las del género (cualquiera que sea), incluso inédita en el cine colombiano. Con una banda sonora muy sensorial que, sin ser efectista, resulta siendo inmersiva hacia un mundo de espeso sonido ambiente y cargado de detalles; mientras que la imagen juega, primero, con el archivo –real o impostado– que nos transporta a la década del noventa, y sobre todo, con unas texturas, deformaciones y una inestabilidad que, incluso, llega a afectar físicamente a los ojos. El caso es que fueron unas decisiones estéticas arriesgadas, pero tan afortunadas como ingeniosas.

Y hasta que llega el grand finale, y sí, hay caos, bestias feroces, confusión, luna roja y transformaciones… Aunque, lamentablemente, sin la intensidad a la que nos había preparado todo el relato. Sí es un buen final, lógico, redondo y con una fuerza mayor en lo poético que en su materialización visual, pero tal vez no termina habiendo algún sentido más hondo que pudiera ir más allá del juego con el género. Aun así, la experiencia de ver esta película, no solo vale la pena, sino que resulta muy estimulante.

TRAILER Y BANERS

TRÁILER

- Details

- Hits: 659

Las cuatro hijas, de Kaouther Ben Hania

De la realidad y la representación

Oswaldo Osorio

Muchas veces la ficción es la mejor forma de enfrentar la realidad. De hecho, es sabido que las historias, empezando por los mitos y las leyendas, surgieron para facilitar la comprensión del mundo y de las distintas facetas de la vida individual o social. Esta película, que no sería exacto limitarla solo a la categoría de documental, hace tomar de la mano a los elementos de la realidad y la ficción para crear un relato intenso y envolvente que tiene mucho de catártico, de experimento emocional y de alegato político.

A esta cineasta tunecina ya se le había visto por la cartelera del país –lo cual es un indicio de su proyección internacional– con dos impactantes películas, La bella y los perros (2017), en la que una joven busca justicia luego de ser violada por policías; y El hombre que vendió su piel (2020), en la que un sirio fue tatuado como obra de arte a cambio de la visa europea. Son dos obras basadas en polémicos hechos reales que la directora potencia con su puesta en escena y problematiza aludiendo a preguntas incómodas y reclamando responsabilidades a personas, instituciones y estados.

Lo mismo hace en Las cuatro hijas (Les Filles d'Olfa, 2023), relato en el que Olfa es una mujer que ha perdido a sus dos hijas mayores en medio de un sonado caso que llamó la atención a Ben Hania, por lo que le propuso a esta madre y a las dos hijas que le quedaban hacer la película. Para ello contrató a tres actrices, una que personificara a la misma Olfa y otras dos para las ausentes. Es así como las siete mujeres, contando a la directora, se embarcan en una intrincada operación dramatúrgica y representacional en la que reconstruyen momentos pasados entre las cuatro hermanas y la madre.

De manera que actrices y personajes se entrelazan en situaciones dramáticas rememoradas por la familia, en las que intentan decodificar los complejos lazos familiares que están determinados tanto por su condición femenina al interior de la cultura islámica como por el contexto político e ideológico del yihadismo. Entonces, el acto de representar se carga de matices y sinuosidades al punto de perderse por momentos esa diferencia entre quienes actúan y quienes recuerdan; así mismo, al relato se le van sumando diversas capas producto de los ensayos, las repeticiones, las discusiones sobre las diferencias de lo recordado entre unas y otras, las nuevas emociones espoleadas por la memoria y hasta el aporte de las actrices.

En una narración que no da respiro y que se dirige hacia un final dramático y sorpresivo, se pone en evidencia una contradictoria dinámica generacional, donde las hijas menores están en permanente tensión con las mayores, pero sobre todo con la madre, aunque, al mismo tiempo, hay constantes gestos de sororidad y cariño entre ellas. Por eso hablan y hablan, como tratando de resolver su mundo con palabras, preguntas, explicaciones y reflexiones. Y de esto se desprende el único bemol de la película, y es que la carga de texto, por vía de los diálogos, desborda por completo las posibilidades de la imagen, haciéndola una pieza con una verborrea que por momentos resulta abrumadora.

Aun así, se trata de una pieza portentosa por esa aventura emocional y narrativa en la que introduce al espectador. Su equilibrada construcción entre la realidad y los juegos representacionales enriquece lo que quiere documentar, así como un relato que se rehúsa a ser encasillado en un solo tipo de discurso. Y para rematar, falta lo más sorprendente, ese final del que este texto no hablará, porque todo este juego ficcional y documental terminan siendo superados por un desenlace en el que, la realidad misma, parece seducida por los giros de la ficción.

TRÁILER

- Details

- Hits: 853

Estados Unidos contra los artistas en el cine

Oswaldo Osorio

No es posible aprender historia con el cine. Ya lo decía Marc Ferro con lo que llamó “La paradoja de Potemkin”, en alusión al hecho histórico que recreaba el célebre clásico de Eisenstein, según la cual el público creía que la historia era como la vio en la película y no como realmente sucedió. No hay que ser ingenuos con eso y reconocer las licencias dramáticas y poéticas que se toma el cine, haciendo de los hechos históricos un simple material de referencia. Después de ver la película, lo recomendable es buscar lo que dicen los libros o algún sitio confiable en internet.

Pero ese no es el tema de este artículo, no la relación entre el cine y los hechos exactos de la historia, pero sí entre el cine y unas certezas que le quedan a uno sobre un país o una cultura a fuerza de ver muchas películas, pues, por inexactas que sean, entre todas sí consiguen dibujar un esquema general de la historia, unas constataciones que se repiten película a película.

Una de esas constataciones se da con las persecuciones, asedios, censuras y condenas de los Estados Unidos contra artistas de diferentes áreas durante buena parte del siglo XX. Su moral puritana, regularizada y reaccionaria se erigió como bandera de policías, políticos, el FBI, el congreso y hasta presidentes. La lista de películas es larga, pero apenas mencionaré algunas, ya sea por conocidas, por recientes o porque me impactaron en algún momento.

Empiezo con Estados Unidos vs. Billie Holiday, de Lee Daniels (The United States vs. Billie Holiday, 2021), donde esta entrañable cantante de jazz y blues, durante los años cuarenta, tuvo innumerables problemas con la ley debido a su adicción a las drogas y a su insistencia en cantar Srange Fruit, esa descorazonadora canción que denunciaba los linchamientos de negros en el sur de su país. La policía esperaba en sus conciertos para arrestarla si la cantaba (como a Jim Morrison en The Doors –Oliver Stone, 1991– si hacía alguna obscenidad). La acallaron condenándola por su adicción, pero también se ha hablado de una intención de fondo de las autoridades por racializar el consumo de drogas.

En la década siguiente fue una pin-up girl la que tuvo problemas y con ella toda esa clandestina industria de las editoriales que publicaban fotografías o historietas con contenido sugerente o pornográfico. En La infame Bettie Page, de Marie Harron, (The Notorious Bettie Page, 2005), se cuenta la historia de la más famosa pin-up girl de entonces, y con ella el juicio a quienes publicaban “material obsceno y literatura indecente”. Por aquellos días no valió de mucho apelar a la famosa Primera enmienda de la constitución estadounidense, la cual protege la libertad de expresión y de prensa.

Quien sí utilizó este recurso legal en su larga batalla contra quienes querían censurarlo fue Larry Flint, fundador de la revista Hustler, la versión vulgar y sensacionalista de Playboy. En Larry Flint: El nombre del escándalo (The People vs. Larry Flynt, 1996) el director Milos Forman consigue hacer uno de esos relatos potentes que lo caracterizaron y muestra cómo este ordinario hombre se convierte en un adalid de la Primera enmienda. Incluso el mismo Forman consigue, dos décadas después de la aparición de la revista, provocar a esos censores y puritanos con el afiche que propone para su película (Woddy Harrelson, apenas cubierto con la bandera de Estados Unidos, crucificado en la entrepierna de una mujer en bikini).

El cine mismo tuvo su hora más oscura durante la cacería de brujas del macartismo. Puede ser del tema del que más se han hecho este tipo de películas, pero el mejor personaje para denunciar esta infame persecución es el guionista Dalton Trumbo, quien perteneció a los tristemente célebres “diez de Hollywood”, que fueron aquellos que no cedieron ante las presiones de la Comisión de Actividades Antiamericanas y, además de pagar cárcel, no pudieron trabajar, al menos no con su nombre. Hay dos películas que llevan por título el apellido del guionista, un documental, dirigido por Peter Askin en 2007, y una ficción, de Jay Roach (2015). El primero es más completo, detallado y reflexivo dando cuenta de las vicisitudes de Trumbo, mientras que la segunda, guiada de la mano del actor Bryan Cranston, dramatiza con elocuencia el carácter, resistencia y final reivindicación de este hombre.

Para la década del sesenta, muchos tuvieron problemas con las presiones del estado, pero me quedo con la icónica protagonista de Sin aliento, por la película Vigilando a Jean Seberg, de Benedict Andrews (Seberg, 2021), un biopic que solo toma esos años en que ella fue simpatizante (y contribuyente) de los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos (entre ellos, las Panteras negras). Es posible que la industria se haya interesado en ella, a pesar de su poco reluciente fama, para aprovechar el ruido mediático del movimiento Black Lives Matters. Y es que en aquel entonces el FBI le hizo un puntilloso seguimiento y una inescrupulosa persecución que, sin temor a especular, probablemente tuvo mucho que ver con su desafortunada vida.

Los comediantes tampoco se salvan, aunque se supone que el humor puede disfrazar un poco las verdades incómodas. El problema del irreverente y lenguaraz comediante judío Lenny Bruce es que, durante los años cincuenta y sesenta, hablaba sin filtro alguno, con un lenguaje soez, satírico y muy crítico acerca del sexo, la religión, el racismo, el patriotismo, el aborto y muchos otros temas polémicos y provocadores. Dustin Hoffman lo interpretó en Lenny (Bob Fosse, 1974), una enérgica película donde no para de tener problemas con la ley, así como de entrar y salir de la cárcel luego de ser arrestado en medio de sus espectáculos. Esto mismo se puede ver en esa magnífica e inteligente serie que es La maravillosa señora Maisel (2017 – 2023).

Hay muchos más ejemplos, por supuesto, pero me planto en estos seis, que son suficientes para ilustrar esa idea propuesta al principio acerca de que, si bien los hechos históricos contados por las películas deben ser siempre sometidos a revisión de otras fuentes, sí es posible entender, a partir de un conjunto de películas, unas constantes históricas de un país, en este caso lo implacable que han sido las instituciones del orden y la ley en Estados Unidos con muchos artistas o librepensadores.

Finalmente, se puede decir que estos filmes tienen muchas características en común en su construcción y acercamiento a estos tópicos, por más diferencias que haya entre los temas y personajes. La más evidente es que siempre la película toma partido por los artistas, no solo porque los elige como punto de vista para contar la historia, sino también ética e ideológicamente; así mismo, la mención y debate acerca de la Primera enmienda suele estar presente; igualmente, esas fuerzas del estado tienden a ser los villanos, a veces sin identidad y otras representados de forma maniquea por cualquier funcionario obsesionado y rabioso; se puede ver también que en estos casos la opinión pública es proclive a ser maleable o polarizada; y una última constante es que, al menos en su momento, estos personajes rara vez ganaron, si acaso tuvieron que esperar a que el tiempo, y tal vez una película como estas, les diera la razón.

Publicado en la revista Cronopio No. 101, de abril de 2024.

- Details

- Hits: 722

Representación de la mujer en el cine actual

“Liberadas de un subversivo silencio”

Oswaldo Osorio

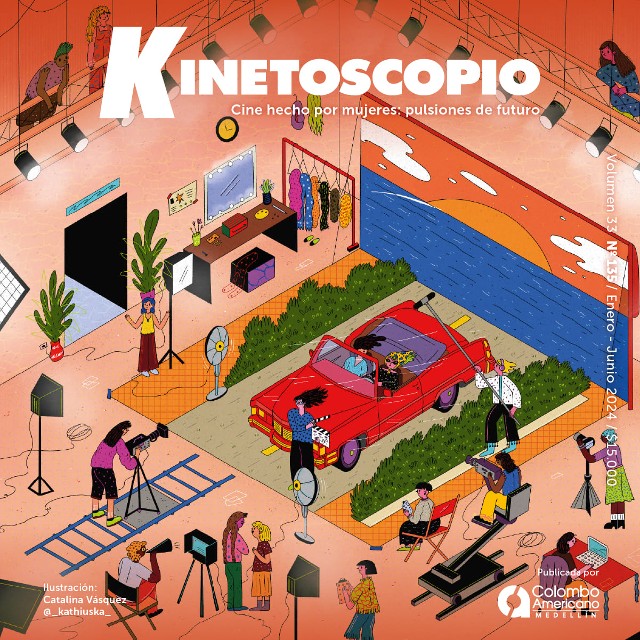

La revista de cine Kinetoscopio llega en su edición 135 con el tema “Cine hecho por mujeres: pulsiones del futuro”, donde una serie de escritos exploran y reflexionan acerca del cine realizado por mujeres y sobre mujeres. Hay cifras, perfiles, artículos y una entrevista. El siguiente texto hace parte de este dossier.

Históricamente el cine ha sido un oficio de hombres. Esta es una afirmación casi obvia y fácilmente constatable con estadísticas. El problema es que también históricamente el mundo ha sido dominado por los hombres, por lo que, independientemente del género de quien haga las películas, lo que se ha visto en ellas ha sido una mirada preponderantemente heteropatriarcal, pero además, recalcada con los artificios, esquematismos y estereotipos propios del cine, en especial del más convencional y de consumo. De manera que, si la mujer ha estado en desigualdad de condiciones frente al hombre y sometida por sus privilegios, en el cine lo ha estado aún más, con lo cual contribuye a esa hegemonía por vía de los imaginarios colectivos que crea y la normalización de unos roles sociales de género que prolonga.

Hay muchas maneras de evidenciar y argumentar esto. Solo menciono tres, de las más conocidas y contundentes. Primero está el célebre y fundacional ensayo Placer visual y cine narrativo, escrito por Laura Mulvey en 1975 en plena Segunda ola feminista, en el que, en esencia, propone que la mujer en el cine es un objeto pasivo y sexualizado, dispuesto para la mirada activa del hombre y para su placer, tanto de ese hombre que está con ella en escena, como del que dirige la cámara y del espectador en su butaca.

También está el test de Bechdel, que evalúa la brecha de género en las películas y el cual propone tres requisitos que garantizan la paridad: deben aparecer al menos dos personajes femeninos con nombres, deben tener una conversación entre ellas y esta no puede tener como tema un hombre. Por último, está el llamado síndrome de Mujeres en refrigeradores, que describe el uso de la muerte o lesión de un personaje femenino en los cómics como detonante de una historia protagonizada por un hombre.

Es sorprendente la gran proporción de películas que se rigen por esa mirada masculina, que no cumplen el test y que parten de este síndrome. Ciertamente esto ocurre con más frecuencia en el cine comercial y convencional, así como en el de género, pero no es que el cine de autor o incluso el realizado por mujeres estén exentos de este sesgo heteropatriarcal, aunque es cierto que puede ser más consciente de proponer otro tipo de mirada. Eso puede verse en la obra de cineastas como Agés Vagda, Chantal Akerman, Pedro Almodóvar, María Luisa Bemberg o las películas de John Cassavetes con Gena Rowlands, por solo mencionar unos cuantos ejemplos de una muy larga lista.

Pero en tanto avancen las luchas por la equidad de género y se transformen socialmente esos roles y estereotipos, el cine va a la saga reflejándolos. Es por eso que esa representación de la mujer en el cine ha cambiado sustancialmente en relación con las películas de hace tres o cuatro décadas para atrás, aunque de todas formas, el desequilibrio prevalece, así como las violencias simbólicas y la mirada masculina sigue imponiéndose, lo cual se puede constatar en el número de películas protagonizadas por hombres; en el tipo de participación que se le da a las mujeres en las distintas historias; en la diferencia de edades entre el hombre y la mujer cuando son pareja; en representarlas con los arquetipos de objeto sexual, histérica o frágil; en describir más a las mujeres en sus roles de esposas, madres o hermanas en comparación con los hombres; o en la dificultad de las actrices para mantenerse vigentes en la industria después de cierta edad.

Esa transformación se ha hecho más visible e incluso ha sido acelerada en los últimos años, y el punto de inflexión fue el movimiento Me too, originado en un tuit de la actriz Alyssa Milano, en 2016, que decía: “Si te han acosado o agredido sexualmente, escribe ‘Me too’ en respuesta a este tuit”. Allí hacía alusión al movimiento social fundado por la activista Tarana Burke en 2006. El hashtag se hizo viral y coincidió con las acusaciones a Harvey Weinstein por abuso sexual, así como con el escándalo, por la misma razón, del poderoso presidente de Fox News, que fue llevado a la pantalla en 2020 con el título de Bobmshell (Jay Roach).

Junto al #metoo también tomó fuerza el #timesup, y con la visibilidad y poder amplificador de Hollywood y sus estrellas, y en general de la industria del entretenimiento estadounidense, ese ímpetu se esparció por el mundo entero, incluso con fuertes ecos como el movimiento #niunamenos de Argentina o el activismo del colectivo Recsisters en Colombia. De esta forma, en la actualidad hay mayores garantías e instrumentos legales y sociales para una participación segura y equitativa en las distintas industrias audiovisuales, con cambios tan significativos como la presencia de coordinadoras de intimidad, para que nunca vuelva a ocurrir lo de El último tango en París o que se presente la más mínima incomodidad para las actrices cuando ruedan escenas de este tipo; o incluso que puedan exigir modificaciones a vestuarios que exponen innecesariamente sus cuerpos, como ya lo han hecho Scarlett Johansson o Margot Robbie.

Estos cuidados a la integridad y las luchas por la paridad en la participación de la industria van de la mano de los procesos que procuran un mayor empoderamiento y una representación en la pantalla cada vez menos dependiente de las jerarquías de género. Uno de tantos ejemplos que puede ilustrar esto son las películas Lara Croft: Tomb Raider, protagonizadas por una sexualizada Angelina Jolie, aunque con las características del héroe de acción masculino, en las entregas de 2001 y 2003, pero que en la versión de 2018, con Alicia Vikander, estos elementos cambian significativamente; y además, se viene una serie escrita por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), quien se ha ganado la reputación de concebir personajes que representan de manera más fehaciente la condición y mirada femeninas.

Así mismo, la gran industria ha querido explotar todo el asunto como tendencia, y películas que normalmente exudaban testosterona ahora son mundos femeninos, como La mujer rey (2022), Pantera Negra: Wakanda por siempre (2022), The Marvels (2023) o las tres entregas de Star Wars protagonizadas por Daisy Ridley; también se están haciendo versiones femeninas de filmes que antes protagonizaban hombres, como Cazafantasmas (2016), Ocean's 8: Las estafadoras (2018) o Maestras del engaño (2019); y no se puede dejar por fuera el fenómeno popular y mediático que fue Barbie (2023), un proyecto que trató de salir adelante durante una década y que, a lo largo de ese tiempo, se fue transformando su concepto, ajustándose a estos cambios de mentalidad social y representacional, hasta llegar a la versión de talante feminista que terminó por hacer Greta Gerwig.

El cambio de paradigma en la célebre muñeca también se puede asociar a las tradicionales representaciones femeninas en el cine infantil, definidas durante décadas por la figura de las princesas de Disney, que empiezan con el estereotipo de la damisela en apuros de La Cenicienta (1950), pasando por la transición de Mulán (1998), que tiene que disfrazarse de hombre, hasta llegar al carácter independiente, activo y guerrero de Valiente (2012), Moana (2016) y Raya (2021). Incluso en Toy Story 4 (2019) transforman por completo a la decorativa pastorcilla de porcelana para convertirla en una audaz heroína, e igual ocurre con la princesa Peach en Super Mario Bros. (2023), que resulta más aguerrida que el mismo protagonista, lo cual nada tiene que ver con el juego original. Por eso, a cambio de una lista de más ejemplos, que se alargaría demasiado, bien se puede asegurar que esa labor de cambio de mentalidad en el cine se está operando desde la base, es decir, con un público infantil que, cuando sea adulto, no va a esperar menos de estas representaciones en la pantalla, sino una consecuente y auténtica mirada femenina.

Otro cambio importante que va ganado terreno, a la hora de escribir las historias y concebir los personajes, va en dirección de esas limitaciones que expone el test de Bechdel, y es sobre las redes de relación o asociación entre mujeres, en tanto ahora hay una mayor conciencia, no solo de crearlas, sino de que sean fuertes. De manera que donde antes se contaba un relato sobre hombres, con personajes femeninos subalternos, casi sin relación entre ellos y hasta sin nombre, actualmente es posible evidenciar que sus roles ya no solo dependen de los personajes masculinos, sino que hay relaciones de amistad, sororidad o incluso rivalidad. Igual el cambio se puede ver en que son personajes menos pasivos, aunque también es cierto que su accionar todavía suele ser más reactivo que el de los hombres, quienes suelen seguir tomando la iniciativa. A estas transformaciones ha contribuido también la mayor participación de ellas en cargos de escritura, dirección y producción.

En Latinoamérica el cambio se está dando también, pero tal vez puede ser más lento y de la mano del cine de autor y especialmente de las cineastas, que ya son muchas, y que aquí solo menciono algunas, como Lucrecia Martel, Claudia Llosa, Anna Katz, Dominga Sotomayor, Mariana Rondón, Maryse Sustach, Fernanda Valadez, Lina Rodríguez o Ruth Caudeli. Estas dos últimas haciendo cine colombiano, aunque la primera resida en Canadá y la segunda sea española.

El colombiano, entonces, puede servir de referente para el cine de la región, y para hablar de él es imprescindible mencionar el libro Mujer, diversidad y cine: Perspectivas de género e imágenes de la mujer en el siglo XXI, de Karol Valderrama-Burgos (Editorial Universidad del Rosario, 2023), un texto que no se hubiera podido escribir hace veinte años, porque en él, a la luz del análisis de doce películas, se pone en evidencia la presencia de personajes femeninos que desafían los convencionales roles de género y las normas sociales, ya sea por mujeres que se liberan desde un subversivo silencio (Retratos en un mar de mentiras, Sofía y el terco), mujeres que en contextos al margen de la ley se emancipan asumiendo una posición como guerreras y resistiendo condiciones subalternas (Rosario Tijeras, Alias María, La sargento Matacho) o mujeres que replantean la sexualidad y el placer femeninos, ya sea desde la heterosexualidad (Entre sábanas, La vida “era” en serio, Una mujer), desde el lesbianismo y el homoerotismo entre mujeres (Hábitos sucios, La luciérnaga, ¿Cómo te llamas?) o desde la masturbación y el orgasmo femenino (Señoritas).

Este corpus se ha duplicado en los últimos cinco años, con títulos realizados igual por directores y directoras, e incluso de ellos saldrían, para su estudio, unas variables inéditas en esta representación, pero me detengo solo en tres películas que dan cuenta de una elocuente gradación acerca de la construcción y presencia de la mujer en estas historias de cine: en El alma quiere volar (Diana Montenegro, 2022) se puede ver el enfático interés por construir un universo femenino que reafirme esa naturaleza y las resistencias que lo definen; en Cristina (Hans Dietter Fresen Solano, 2023) la condición de mujer y madre avanza independiente de una importante presencia de los hombres en la vida de la protagonista; mientras que La piel en primavera (Yennifer Uribe, 2024) está desprendida de todo proselitismo o énfasis feminista para concentrarse de forma sutil y sensible en la autonomía de la existencia de las mujeres y los fuertes lazos entre ellas.

Las brechas y desigualdades prevalecen, pero los cambios son notables, incluso se puede decir que, tanto en la sociedad como en la representación en el cine, estas transformaciones han sido mayores en lo que va corrido de este siglo que en toda la anterior centuria. Porque en realidad, nos encontramos en una coyuntura donde las luchas por paridades y derechos equitativos se encuentran en un momento de gran vigor y consiguiendo resultados, no solo de las mujeres, sino de otros grupos sociales, comunidades y minorías que históricamente ni habían tenido voz.

- Details

- Hits: 806

Malta, de Natalia Santa

Una mujer real

Oswaldo Osorio

A veces, para encontrarse hay que irse. Esa es una idea que ha funcionado para mucha gente, y con más frecuencia para los jóvenes. En el horizonte de Mariana y de este relato está la isla mediterránea de Malta, eso quiere decir que esta película, desde su mismo título, empieza con un deseo, pero antes la historia debe dar cuenta de cómo es la vida de ella y cuál es ese mundo que quiere dejar. En ese trámite, Natalia Santa logra construir una pieza aparentemente sencilla pero llena de capas, dramática, emotiva, graciosa y con una sólida puesta en escena en su base.

A Santa ya se le conocía por La defensa del dragón (2017), una película muy diferente en su tema y personajes, pero con una concepción del cine similar a esta: un realismo cotidiano ejecutado de manera elocuente, más interesado por el devenir de sus personajes y sus relaciones que por un gran conflicto central, y con la actuación y los diálogos como la fuerza que mueve el relato. Es un cine sin concesiones, directo en lo que quiere decir pero sin ser obvio, y que puede lograr un alto grado de identificación con cualquier espectador.

Tal vez la principal virtud de esta obra es la construcción de su protagonista, una mujer auténtica y ricamente compleja, definida sin apelar a lugares comunes ni estereotipos, todo lo contrario, concebida desde una forma de representar a la mujer como el cine colombiano apenas se está atreviendo recientemente (La piel en primavera, Cristina, El alma quiere volar, ¿Cómo te llamas?, Una mujer). Así como podemos ver que se orina en el baño o se mancha el bluyín cuando le llega el periodo, presenciamos su vida sexual sin ningún tipo de juicio o énfasis moral. También trabaja, estudia, flirtea con un compañero o discute y ama a su familia. Es una existencia llena de facetas y matices que la ponderan como personaje, el cual termina siendo más parecido a la vida que al cine mismo.

Mariana vive agobiada por una suerte de descontento existencial. Por eso se quiere ir. La ausencia del padre, la relación tensionante con la madre, la falta de amigos, cierta precariedad económica… son muchos los factores. De ahí que es una mujer con la que hay que lidiar para entenderla, porque incluso a veces resulta repelente. Pero, por eso mismo, siempre es tan real, tan de carne y hueso, no solo hecha artificialmente de diálogos e imágenes. Sus distintos rangos y matices se pueden ver mejor cuando está en el entorno familiar, donde la directora consigue sus mejores escenas, tanto las emotivas y desenfadas como las duras y dramáticas. Es fascinante ver cómo esta película pasa fácilmente de un tono a otro en esas relaciones familiares.

También es una película sobre la ciudad, o al menos sobre esa Bogotá de Mariana, que suele ser fría, tanto por el clima que obliga a todos a andar abrigados como por el contacto entre las personas, que parecen necesitar del calor del licor y la música para socializar mejor. La cámara recorre las calles y se monta al transporte público con su protagonista. Ambas miran la ciudad con cierta distancia y recelo, con la única banda sonora del sonido ambiente, y solo a veces, unas –más frías aun– clases de alemán.

Y además de todos estos componentes, a Natalia Santa todavía le quedó tiempo y espacio en la historia para proponer una línea alivianada por el humor, que bien sabe salpimentar el relato. La relación de Mariana con su compañero de estudio (un divertido Emmanuel Restrepo) contribuye a que ella se salga de tanta hosquedad que la define y se abra a contarnos más de ella, de su pasado y sus anhelos, pero también pone en evidencia sus frustraciones y reticencias.

Malta es una película que hace parte de un cine nacional significativo y que va a perdurar: cine de autora, con un guion que ya no tiene vicios y cargas literarias, una poco frecuente forma de representar a la mujer y un tipo de realismo que toma distancia del realismo social y con agenda política. Una obra compleja, orgánica y sensible al abordar a sus personajes y temas. Una segunda película que nos promete a una importante cineasta del futuro.

TRÁILER

- Details

- Hits: 1782

Golpe de suerte, de Woody Allen

Por azar o por milagro

Oswaldo Osorio

Medio centenar de películas y Woddy Allen no se agota, ni él a sus casi noventa años ni su cine. Es cierto que ya no hace grandes obras maestras, ni sus películas sorprenden mucho, sino que se trata más bien como de conversar tranquila y sosegadamente con un amigo de siempre, que no ha cambiado en mucho tiempo –y ya no cambiará– y que sigue hablando de lo mismo, pero que no aburre ni cansa. Por eso, presenciar esta película es como ver a un viejo artesano trabajando y complacernos por la maestría y facilidad con que teje su obra.

De hecho, la combinación matrimonio + infidelidad + asesinato ya la habíamos visto en Crímenes y pecados (1989), aunque con mayor dramatismo, y hasta la habíamos visto con el componente adicional de la reflexión sobre la suerte en Match Point (2005), pero con personajes más cínicos y oscuros. Así que Golpe de suerte (Coup de chance, 2023) es una vuelta de tuerca a unos ingredientes que ya había trabajado, pero lo hace variando la receta, diferenciando la intensidad de sus componentes y, con ello, consiguiendo un efecto diferente. Así que esta película sabe distinto.

Sabe a comedia ligera pero inteligente, a romance libertario en tono idealista y a intriga criminal que juega con la paradoja. Por eso el asesino es un estereotipo del esnobista sin escrúpulos, la historia de amor está cruzada por la poesía y por los paseos en el parque (además con la fotografía del eterno Storaro), y por eso los crímenes son tratados sin gravedad y con el riesgo de que salgan mal. De tal forma que la propuesta de esta película no está tanto en la novedad de lo que cuenta, sino en la manera de hacerlo, pues lo hace con desparpajo y fluidez, construyendo un universo orgánico y cargado de detalles y matices que hacen de los espacios, las situaciones y los personajes un compendio de sofisticación, tanto visual como narrativa.

Es cierto que llega un momento, en el segmento previo al clímax, en que Allen parece sentirse demasiado a gusto desarrollando su intriga de crímenes y afectos, por lo cual parece alargarse un poco de manera innecesaria, pero eso lo contrarresta con una resolución exprés cargada de gracia e ironía. No obstante, aunque esta pieza parezca solo un divertimento narrativo en esos entornos que tanto le gustan al cineasta neoyorquino –que desde hace mucho desarrolla una obra europea–, de fondo siempre nos está hablando de asuntos esenciales y profundos, o reflexionando acerca de aspectos nimios que terminan siendo trascendentales.

En esta película, que como siempre también escribió, Woody Allen habla del ilusorio bienestar del matrimonio cuando se confunde la felicidad con lo que apenas es comodidad afectiva y material. Por eso puede llegar cualquier escritor, que le recuerda la espontaneidad y libertad de la juventud, y le trastorna la vida a una mujer casada. También alcanza a hacer una radiografía, a veces maniquea pero otras trazada con filigrana, de esos hombres que creen ser dueños del mundo, lo cual generalmente logran de manera efectiva con una equilibrada dosis de planificado encanto y de una oculta agenda para manipular y dominar su entorno, sin que medien los escrúpulos.

Por último, está esa reflexión sobre la dicotomía entre la suerte y la fuerza de las acciones. ¿Existe la suerte o el destino se lo forja cada quién? ¿Toda vida es un milagro o un simple acontecimiento definido por el azar? Dicha tensión entre estas posibilidades es planteada por el director, de formas tanto manifiestas como sugeridas, a partir de sus dos personajes masculinos y los contrastes que los diferencian. Por eso, al final, nos damos cuenta de que todos los malabares ficcionales del querido Woody estaban en función dar respuesta a esta dicotomía y a las preguntas que de ella se desprenden.

TRÁILER

- Details

- Hits: 700